【べらぼう】古今未曾有のヒット『文武二道万石通』…幕府の怒りに触れないよう施されたことは?

- 2025/09/08

濱田浩一郎

:歴史学者・作家・評論家

大河ドラマ「べらぼう」第34回は「ありがた山とかたじけ茄子」。

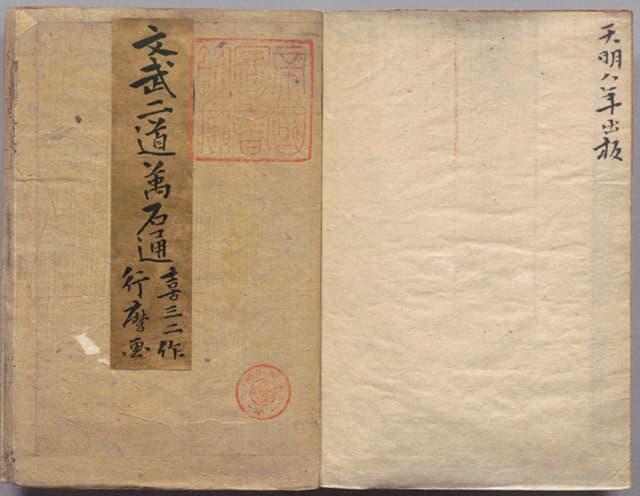

『見徳一炊夢』(1781年)などの作品で知られる戯作者・朋誠堂喜三二(本名・平沢常富。出羽国久保田藩藩士)は天明8年(1788)、蔦屋(重三郎)から新たなヒット作を生み出します。それが『文武二道万石通』です。

この作品の売れ行きは凄まじいものがあったようで、その様を蔦屋で働いていたこともある曲亭(滝沢)馬琴は『近世物之本江戸作者部類』(江戸文学の作者辞典)において次のように評しました。

「文武二道万石通は古今未曾有の大流行であり、早春より袋入にして、市中を売り歩かれた。赤本(草双紙)が誕生して以来、このように売れた者は前代未聞のことである」

『文武二道万石通』の絵は喜多川行麿(喜多川歌麿の門人)が担当しました。老中・田沼意次の辞職後に徳川幕府の実権を握ったのは松平定信(老中首座)であり、定信は武士達に学問と武芸を奨励するよう令します。文武に秀でた功績者を調べるなどしたのですが、『文武二道』との題名はそこに基付いています。そして同じく題名の『万石通』とは籾摺り後の玄米と籾を選別する農具のこと。大名は1万石以上(万石以上)、旗本は1万石以下(万石以下)でしたが、『文武二道万石通』との題名には大名や旗本を文武二道のどちらかにふるい分ける、選別するとの意味があるのです。

同書は定信による寛政の改革の文武奨励策を鎌倉時代を舞台にして風刺したものとされますが「あくまで茶化しであり(中略)定信による改革への風刺というものではない」(鈴木俊幸『蔦屋重三郎』平凡社、2024年)との見解もあります。ちなみに同書は、源頼朝に命じられた畠山重忠が諸大名を文武二道のふるいにかけるという架空の物語です。

さて、本作品には「改刻版」があることはこれまで指摘されてきましたが、そこでは「松平定信を連想させる絵の要素や田沼意知刃傷」に関することなどを削除しています。凄まじい売れ行きを示した作品だけに改訂版では幕府の怒りに触れそうな部分を改め、幕府から詮索を受けることを避けようとしたのでしょう。

【主要参考文献】

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

はまだ・こういちろう。歴史学者、作家、評論家。1983年大阪生まれ、兵庫県相生市出身。2006年皇學館大学文学部卒業、2011年皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。専門は日本中世史。

武蔵野学院大学日本総合研究所スペシャルアカデミックフェロー、日本文藝家協会会員。兵庫県立大 ...

コメント欄