それからの徳川慶喜「私が旧幕勢力に担がれてはならぬ」

- 2025/09/10

慶応4年(1868)1月2日、戊辰戦争勃発。第15代将軍・徳川慶喜は一時は大坂城に立て籠もるも、将兵を置き去りにして一人開陽丸に乗って江戸へ退却します。話はそれで済むはずもありません。

江戸へ戻り、上野寛永寺大慈院で閉居謹慎していた慶喜は、幕臣の勝海舟に全権を委ね、江戸へ迫る新政府軍との交渉に当たらせます。勝の懸命の交渉により、江戸城攻撃は取り止め、明治元年(1868)4月11日に江戸城は無血開城され、江戸の街は灰燼に帰するのを免れました。

その後の慶喜はどうなったのでしょうか?

江戸へ戻り、上野寛永寺大慈院で閉居謹慎していた慶喜は、幕臣の勝海舟に全権を委ね、江戸へ迫る新政府軍との交渉に当たらせます。勝の懸命の交渉により、江戸城攻撃は取り止め、明治元年(1868)4月11日に江戸城は無血開城され、江戸の街は灰燼に帰するのを免れました。

その後の慶喜はどうなったのでしょうか?

水戸にも留まれず静岡へ

処刑を免れた慶喜は生まれ故郷の水戸へ移されますが、当時の水戸藩は家臣たちが幾つにも分かれ、藩の主導権を握ろうと争いを続けていました。慶喜は関わり合いを避けて藩校弘道館の一室に引き籠ります。徳川宗家は6歳の田安亀之助の継承が認められますが、江戸に留まる事は許されず、静岡70万石が与えられます。慶喜も家内不穏が続く水戸を嫌い、静岡での暮らしを希望。新政府の許しを得て7月銚子から幕府の艦船「蟠龍」に乗り、家康の菩提所・駿府の宝台院へ入りました。

明治2年(1869)9月、慶喜は新政府から正式に赦免されますが、2年後の明治4年(1871)、廃藩置県によって徳川静岡藩は消滅してしまいます。自由の身になった慶喜はどこで暮らしても良かったのですが、そのまま静岡に居続けました。

慶喜、渋沢との対面

慶喜は自由の身になっても一切政治に関わろうとはしませんでした。明治も初期はまだまだ新政府の土台は盤石ではなく不安定です。元藩主や政府から見捨てられた思いを抱く士族の不満は、佐賀の乱(1874)や神風連の乱(1876)、そして最大の反乱である西南の役(西南戦争、1877)として吹き出す中、最後の将軍たる自分が表立ってはどんな勢力に担ぎ上げられるか分かったものではない…、慶喜は厳しく己の身を慎んだのです。時を遡りますが、慶喜の将軍就任に伴って幕臣となった渋沢篤大夫(のちの渋沢栄一)は、慶応3年(1867)慶喜の異母弟・徳川昭武(あきたけ)のフランス万博視察に随行し、ヨーロッパに渡っていました。旅先で聞いた母国の政変に「慶喜様はご無事か?」と気を揉む渋沢は新政府に呼び戻され、翌年に帰国。

明治元年(1868)11月3日に横浜港に着いた渋沢は初めて勝海舟に会います。その後も何度か会い、勝のことを「大勢をよく見極め、手腕のある人」だとの感想を持ち、帝都が戦場になるのを救ったのは大手柄だとも認めますが、違う見方もしました。

渋沢:「日本を大混乱に陥らせなかったのは、ひとえに慶喜公が早い段階で恭順の態度を明らかにされたからである。しかるに慶喜公は雲に覆われた太陽のようであってその功績は顧みられず、違う人間が評価を受けている」

それから1ヶ月余り経った明治元年(1868)12月23日。渋沢が静岡の慶喜を訪ね、静岡城下の宝台院の一室で慶喜に対面しました。

「自分が国を出る時は将軍として天下に号令していたお方が、今は寺の一室で幽居の身…」渋沢はもどかしい思いと涙を共に抑えかね、慶喜に問いかけました。

渋沢:「鳥羽伏見の戦いに敗れたとはいえ、なぜ抵抗らしい抵抗もせずに恭順されたのか」

慶喜は問いを遮り、ヨーロッパの様子を聞かせて欲しいと言います。

慶喜:「今さらなぜ恭順の道を選んだかを述べても甲斐無き事だ。それより海外の有様など聞かせてくれ」

渋沢も慶喜の心を察して昭武のフランスでの様子を申し上げます。それでも

渋沢:「久しぶりに公のご無事を拝したのは限りなくうれしかったが、胸につかえた宿疑は解ける事が無かった」

静岡を去る慶喜、勝との再会

明治22年(1889)に入ると、慶喜はそれまで接触を避けていた旧幕臣のうち、新政府に出仕した者と対面するようになります。9月8日には静岡にやって来た榎本武揚に会いました。榎本が幕府艦隊を率いて江戸湾を去って以来、22年ぶりの対面です。あの時、榎本は戊辰戦争で敗走を続ける幕府軍を助けるべく、開陽丸以下軍艦8隻を率いての脱出でしたが、このときは黒田清隆内閣の文部大臣を務めていました。

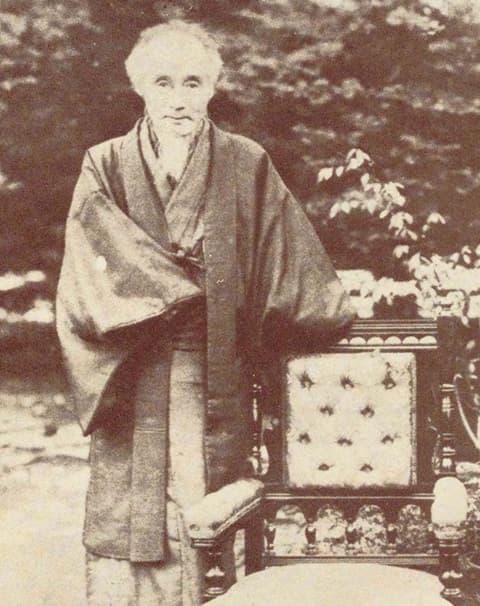

そんな慶喜も明治30年(1897)には静岡を去って東京巣鴨に住まいを移します。すでに明治も30年、60歳になった慶喜が首都東京に現れても動揺が起きる時代は過ぎ去っていました。

翌明治31年(1898)、慶喜は皇居に参内して明治天皇に拝謁します。47歳の天皇は最後の将軍を暖かくもてなしました。この拝謁には勝の尽力があったようで、参内の翌日に慶喜は勝の元を訪れています。勝も「これで俺も重荷をおろした」と言っているので、おそらく礼を述べに訪問したのでしょう。

勝は江戸城無血開城を成し遂げたあと、明治政府に出仕して幕臣ながら高官となっていましたが、旧幕臣たちの暮らしが成り立つよう、様々に手を尽くしてしていました。慶喜にとってはありがたい臣下であり、嫡男の小鹿(ころく)を亡くしたあと、慶喜の十男・精(くわし)を孫娘の婿養子に迎えていましたので、2人は親戚でもありました。

そんな勝が明治32年1月に亡くなります。報せを聞いた慶喜はただちに人力車で赤坂の勝の屋敷に駆けつけますが、気が急くあまり、車夫を「急げ、急げ」と叱咤して車の床を蹴り続けたとか。

明治35年(1902)慶喜は公爵に叙せられ、貴族院議員に就任します。既に徳川宗家の家達も公爵に叙せられており、慶喜の四男・厚も男爵に叙せられるなど、明治政府は徳川家を厚遇しました。

慶喜の生活

慶喜一家の生活を支えたのが徳川宗家から定期的に送られて来る「御定金」とか「御賄料金」などと称される金でした。その他に臨時出費に対して「臨時御入用金」が支給されます。明治23年(1890)には年1万9040円が支給されます。これは現在の2千~2千5百万ぐらいですが、この金額で一家の生活費や使用人の給金・慶弔費・交際費などを賄うのですからそれほど余裕はありません。この他には第十五国立銀行や第三十五国立銀行へ預けた金の利子や、渋沢らが慶喜家の持ち金を運用して利殖を図ったりしています。

贅沢は出来ない暮らしですが、慶喜は狩猟や写真などの趣味にいそしみます。なかでも狩猟と写真の腕前はなかなかのもので、華族の写真雑誌『華影』に投稿して二等賞を取ったりしています。

幕末から明治初期に描かれた洋画の現存数は少ないのですが、慶喜の描いたものが10点ほど残っています。久能山東照宮蔵の『日本風景』や福井市郷土歴史博物館蔵の『西洋風景画』寛永寺護国院蔵の『蓮華之図』などです。これらは作者の名前ゆえに残ったものですが、お殿様の余技にとどまらず、なかなか良い絵です。

狩猟では鳥撃ちに熱中し、多くの獲物を使用人たちに分け与えました。上京してからの狩猟仲間に皇太子時代の大正天皇がおり「ケイキさん」「殿下」と呼び合っていました。ある時には、皇太子が慶喜の持つ最新式の銃を欲しがったので、慶喜は似た銃を探して進呈します。

明治の世が終わった大正2年(1913)11月22日、慶喜は77歳で亡くなります。歴代徳川将軍の中で最も在位期間の短い将軍でしたが、最も長生きした将軍でもありました。こんな歌も遺しています。

「とりわきていふべきふしはあらねどもただおもしろくけふもくらしつ」

おわりに

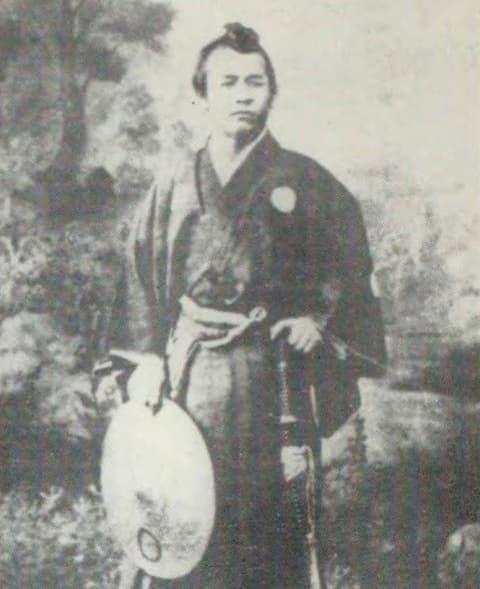

慶応3年(1867)2月初旬の大坂で、フランス公使レオン・ロッシュが慶喜の接見を受けます。傍らにデンマーク軍人エドゥアルド・スエンソンが居ました。彼は慶喜の印象を手放しで次のように褒めています。「大君ウエサマは体格が良く年は33ぐらい。顔立ちも整って美しく、少し曲がっているが鼻筋が通り小さな口に綺麗な歯、憂愁の影が差した知的な茶色の眼、人好きのする微笑」

【主な参考文献】

- 家近良樹『徳川慶喜 人物叢書 新装版』(吉川弘文館、2014年)

- 安藤優一郎『徳川慶喜と渋沢栄一』(日本経済新聞出版社、2012年)

- 筑波常治『徳川慶喜』(国土社、1999年)

この記事を書いた人

Webライターの端っこに連なる者です。最初に興味を持ったのは書く事で、その対象が歴史でした。自然現象や動植物にも心惹かれますが、何と言っても人間の営みが一番興味深く思われます。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄