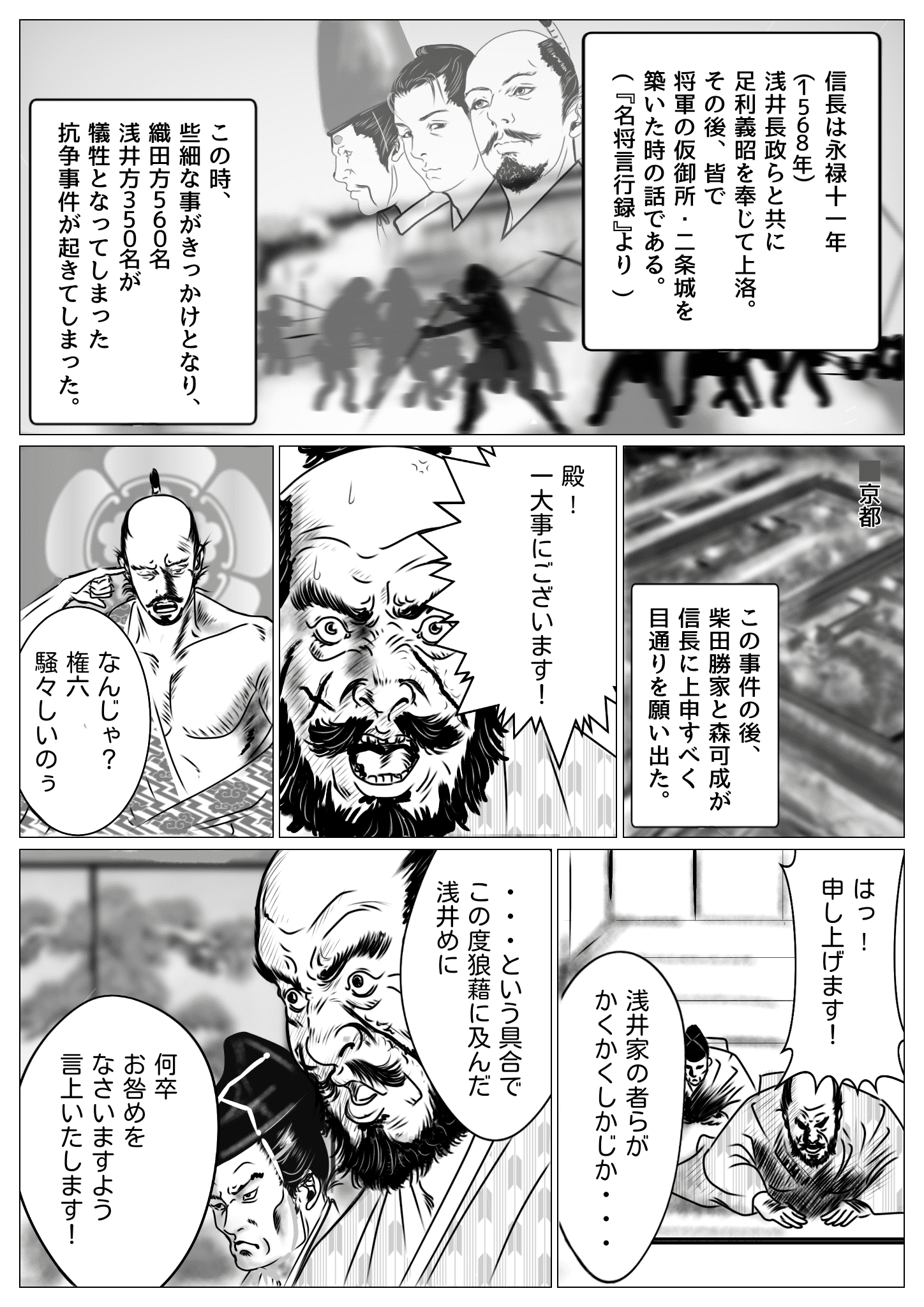

【戦ヒスまんが】信長語る。「浅井は代々誉れ高き家」(1569年)

- 2019/07/30

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

浅井長政といえば信長の妹・お市が嫁いだ相手であり、信長とは同盟関係にありました。やがて長政の裏切りによって同盟は破綻し、長政は朝倉義景とともに討たれて浅井氏は滅亡することになるのですが、今回紹介するのはまだ同盟関係にあったときの逸話です。

スマホ等で見づらい場合、まんがをタップすれば「拡大/縮小モード」になります。このモードでダブルタップすると、画像の拡大縮小の切替が可能です。(※ただし、1ページ毎)

- 【原作】『名将言行録』

- 【漫画】Yuki 雪鷹

- 【脚本】戦ヒス編集部

- 【解説】東滋実

ワンポイント解説

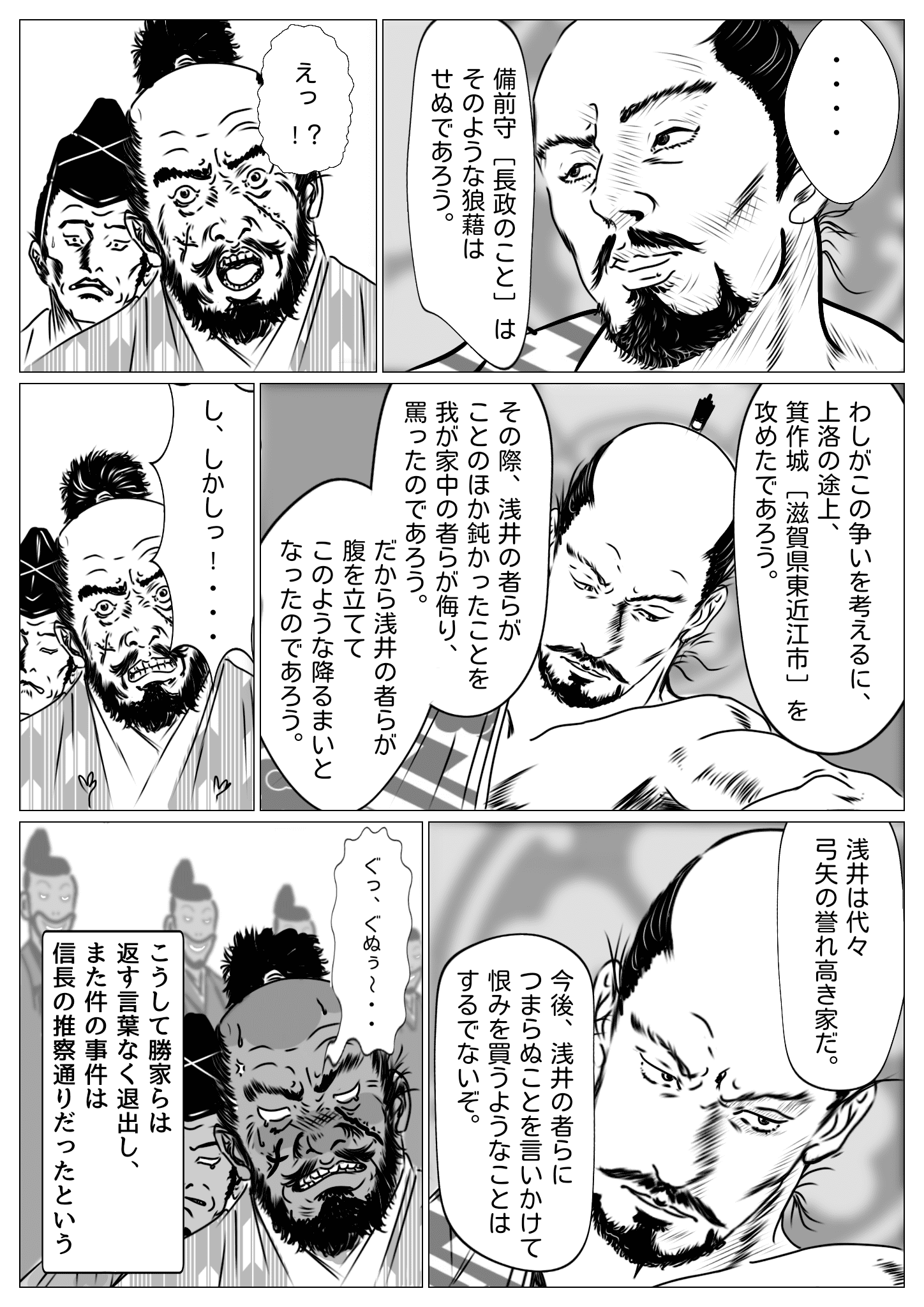

信長が足利義昭とともに上洛したあと、一緒に上洛した浅井長政とともに義昭の新御所である二条御所を建築したときのことでした。織田と浅井の間で抗争が起こり、両者数百名の犠牲を出す結果になりました。織田のほうが大勢の犠牲を出した事件で、家臣の柴田勝家、森可成は「浅井の狼藉に物申すべきだ」と憤りますが、信長はただ落ち着いて「浅井がそんなことするはずがない。うちの者が何かしたのだろう」と取り合わず、逆に「変なこと言って浅井の恨みを買わないように」と言われるのでした。

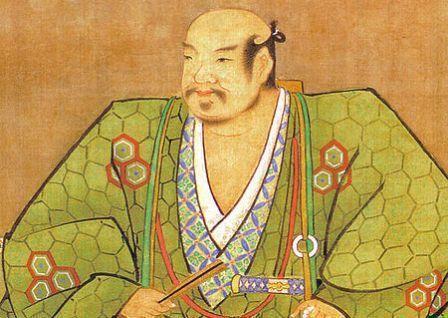

浅井長政との同盟

浅井長政は近江の国人領主・浅井久政の子として生まれました。祖父・亮政のころには北近江の守護・京極氏を追いやって下剋上を果たしたものですが、父のころにはすでに南近江の守護・六角氏に敗れてその配下にありました。長政が信長と同盟を結んだのは、永禄年間です。信長の妹・お市との結婚は永禄10年(1567)(ほか諸説あり)とされ、今回のエピソードはそれから間もない時期のできごとでした。その同盟も、数年後の元亀元年(1570)の金ヶ崎の退き口で敗れられることになります。

あわせて読みたい

弓箭の誉れとは?

信長は浅井氏について、「代々弓箭(矢)執て誉れあり」と言っています。ここでいう「弓箭(ゆみや/きゅうせん)」とは武士を意味します。武士といえば刀や鑓じゃないの?と思うかもしれませんが、平安の源平合戦のころ、武士は騎馬で弓矢をもって戦うのが主流で、武士と言えば弓矢でした。「弓取り」は古くは弓術の得意な人のことをいい、これが転じて戦国時代ごろは「国持大名」を指すようになりました。

今川義元は「海道一の弓取り」の異名で知られますが、これは別に義元が弓矢を得意としたわけではなく、彼が東海道一の大名であるという意味です。

ほかにも「弓箭の道」という言葉もあり、これは武士としての道、つとめという意味です。信長が言う「弓箭の誉れ」とは、武士としての誇り高さを評価したものだったのです。

【参考文献】

- 岡谷繁実『名将言行録 上 (原本現代訳 16)』(ニュートンプレス、1997年)

- 岡谷繁実『名将言行録2』(岩波書店、1943、1944年)

コメント欄