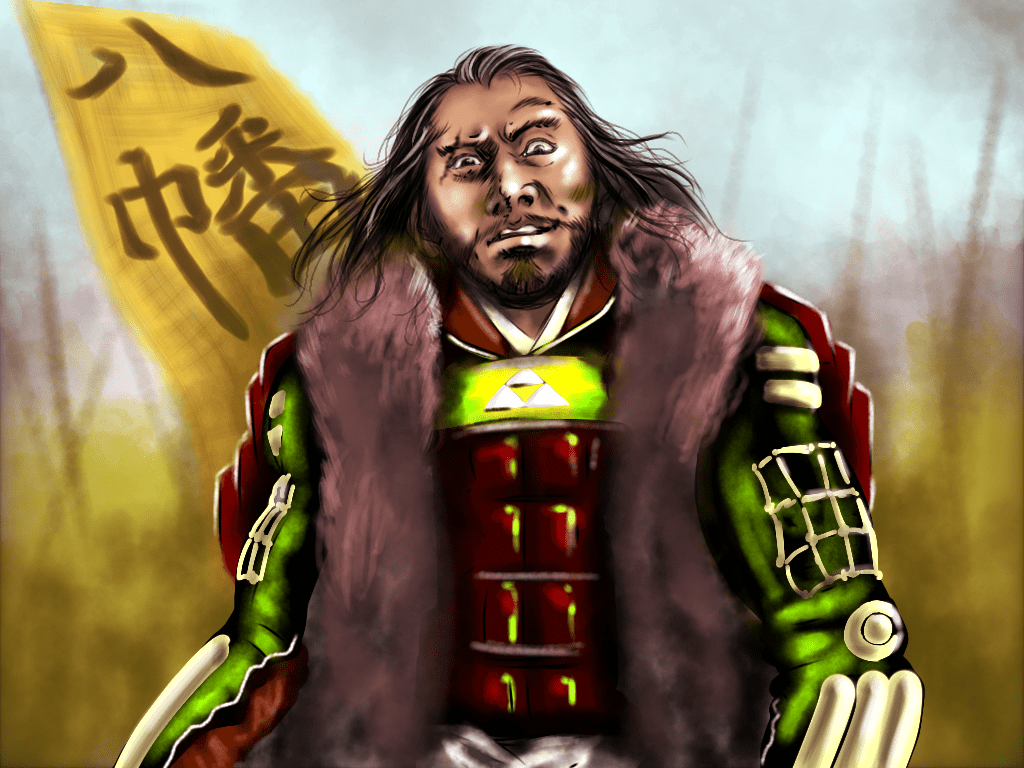

「北条綱成」戦国北条氏4代にわたって仕えた "地黄八幡" の闘将!

- 2025/07/24

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

北条綱成(ほうじょう つなしげ / つななり)は、戦国時代に関東で勢力を誇った北条家に2代氏綱から5代氏直まで仕えた稀代の武将です。特に「地黄八幡(じきはちまん)」と称されたその闘将ぶりは、北条家の歴史とともに語り継がれています。

この記事では、そんな綱成の生涯について、史料や文献に基づいてみていきます。

この記事では、そんな綱成の生涯について、史料や文献に基づいてみていきます。

通説を覆す出自の真相は?

北条綱成の出自は、『寛政譜』の系図に「永正12年(1515)に今川家臣・福島正成の嫡男として誕生し、幼名を福島勝千代と称した」ことが記されており、これが通説となっています。綱成が今川氏の配下でありながら、北条家に仕えた理由としては、次のような内容が大筋にあたります。

父・正成は、大永元年(1521)の飯田河原の戦いで自身を含む一族の多くが武田家臣・原虎胤に討ち取られた、もしくは天文5年(1536)に勃発した今川家の家督争い・花倉の乱において、福島氏を母に持つ今川良真(玄広恵探)を支持したことで討死したため、その後の綱成は小田原へと落ち延びて北条氏綱の保護を受けた。

その後、綱成を大いに気に入った北条2代目当主・北条氏綱が娘を娶らせ、一門に迎えて北条姓を与えたため、綱成の名乗りも氏綱の偏諱である「綱」と父・正成の「成」を合わせたものになった。

しかしながら近年の研究では、父とされた福島正成は実在が確認できず、彼の死後に氏綱が遺児を引き取るというのは整合性に欠けるところがあるようなので、”今川から北条へ落ち延びた”という通説は創作と考えたほうがよさそうです。

そして、綱成の実父にふさわしいのは伊勢九郎(別名・櫛間[くしま:福島]九郎)という人物が有力視されています。綱成が福島氏出身であることは間違いないため、北条氏と福島氏の間には何らかの姻戚関係があったと推測されています。

比類なき活躍!「地黄八幡」

父の死後、北条氏綱から絶大な信頼を得た綱成は、軍事面で重要な役割を担うことになります。「北条」の姓を与えられ、一門に準ずる待遇を受けたことは、その信頼の厚さを物語っています。3代目北条氏康からも信頼されていた綱成は、天文10年(1541)に氏綱の子・北条為昌の後見役を任されました。翌年、為昌が亡くなったことで彼の養子という形で玉縄城主となっています。

綱成は期待に応え、戦においては無類の強さを発揮しました。彼の活躍は当時の文書史料にも記されており、その勇猛さから、黄色地に「八幡」と書かれた旗指物(はたさしもの)を用いたことに由来して「地黄八幡(じきはちまん)」と称されるようになりました。

地黄八幡は「直八幡」の発音に通じ、自身が八幡の直流であるというアピールをしていたという説も存在します。この「地黄八幡」に関する逸話は二次史料が主な出典ではありますが、江戸時代後期に編纂された江戸幕府公式の系図集『寛政譜』にもこの逸話に関連する記載が登場しています。

綱成の武功の中でも特筆すべきは、『異本小田原記』という軍記物に記されている天文15年(1546)の河越夜戦での活躍でしょう。

山内・扇谷両上杉氏と古河公方の連合軍に河越城を包囲されながらも、綱成は河越城の守将として半年以上も籠城し、北条氏康率いる本軍との連携による奇襲作戦で大逆転勝利を収めました。この功績により、戦後に河越城主も兼ねたとする説もあります。

また、永禄12年(1569)からは武田信玄との最前線で防衛を担うなど、常に危険な戦場に身を置いていました。軍記物だけでなく、史実においても彼の軍略が非常に高く評価されていたことがうかがえます。

さらに、外交面でも重要な役割を果たしており、天文22年(1553)からは太田氏や結城氏といった周辺の有力大名との取次を担当しました。これは北条氏政・氏照兄弟が成長するまでの一時的な措置でしたが、その手腕は確かでした。

隠居後の活躍と晩年

元亀3年(1572)、綱成は嫡男の康成に家督を譲って隠居し、剃髪して「上総入道道感(かずさいにゅうどうどうかん)」と名乗りました。隠居理由ははっきりしていませんが、前年に北条氏康が死去したことと関係していると考えられています。しかし、この隠居は単なる引退ではありませんでした。その後も4代氏政、5代氏直を支え、天正10年(1582)には甲斐国黒駒(現在の山梨県笛吹市)へ出陣するなど、老いてなおその軍事力を発揮し続けました。

こうして引退後も第一線で奮戦する綱成でしたが、天正12年(1584)頃からは病気がちになり、出陣を取りやめていたことも史料から確認できています。天下の情勢が豊臣秀吉へと傾いていった天正15年(1587)、73歳で病のためこの世を去りました。

おわりに

綱成の嫡男・康成は父より先に病死し、家督は孫の氏舜、そしてその弟の氏勝へと継がれました。氏勝は天正18年(1590)の小田原征伐を経験しますが、戦後は徳川家に仕え、多くの功績を残しています。綱成の直系は江戸時代に断絶しますが、傍系の家系は旗本として存続しました。北条綱成は、まさしく戦国の激動を駆け抜け、北条家を支え続けた「地黄八幡」の闘将だったと言えるでしょう。

【主な参考文献】

- 下山治久『後北条氏家臣団人名事典』(東京堂出版、2006年)

- 黒田基樹『北条氏康の家臣団:戦国「関東王国」を支えた一門・家老たち』(洋泉社、2018年)

- 黒田基樹『戦国北条家一族事典』(戎光祥出版、2018年)

コメント欄