徳川家康暗殺未遂事件とその後の経過…政治的影響を考慮した家康はどんな処置を下したのか?

- 2023/06/06

渡邊大門

:歴史学者

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

【目次】

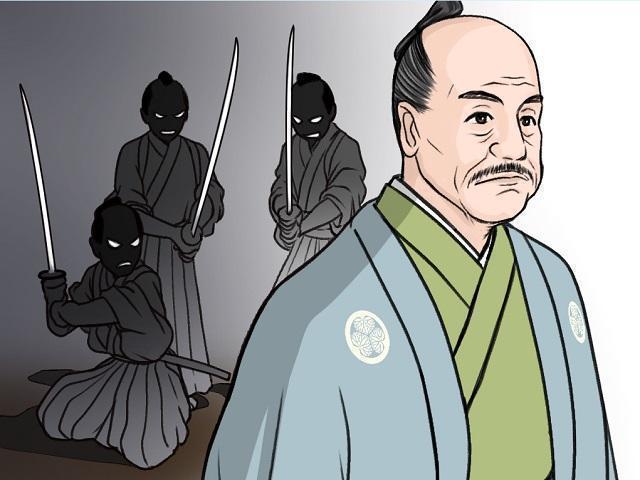

徳川家康暗殺未遂事件

慶長3年(1598)8月に豊臣秀吉が亡くなると、にわかに政局は動いた。豊臣政権内で秀吉に代わり、実権を掌握したのが徳川家康であり、ナンバー2が前田利家だった。秀吉は生前から、家康が幼い秀頼の後見的を務めることに期待を寄せていた。翌年閏3月、利家が病没すると、直後に七将が石田三成の非道を訴えた。家康はこの事件に積極的に介入し、事態を収拾した。これにより家康は、五大老の中でさらに抜きんでた存在になった。

やがて、家康は積極的に政務に携わる姿勢を見せ、大坂城に入った。その後、五奉行の増田長盛と長束正家は、前田利長(利家の子)・浅野長政・大野治長・土方雄久の4名が家康を暗殺する計画をしていると家康の耳に入れた。この時点で、家康は暗殺される理由に身に覚えがなく、驚天動地の心境だったに違いない。

信憑性に難があるが、利長と長政が雄久に相談し、治長とともに家康を暗殺することを持ち掛けたといわれている。以下、後世の編纂物である『関ヶ原軍記大成』によって、徳川家康暗殺未遂事件の詳細について検証することにしよう。

暗殺の失敗

慶長4年(1599)9月12日、家康は大坂城から伏見城に戻ることになった。浅野長政、大野治長、土方雄久の3人は、このときを狙って家康暗殺を計画したという。最初に話を持ち出したのは、長政だったと言われている。長政は五奉行の1人であり、子の幸長の婚約者が前田利家(利長の父)の娘だった。大野治長は、豊臣家の重臣であった。土方雄久はもともと織田信雄の配下にあったが、信雄の改易後に秀吉に仕えていた。

3人の暗殺計画は、大坂城の千畳敷の廊下で、雄久が最初に家康に斬り掛かり、治長が最後に止めを刺す段取りだった。配下の者に襲撃させなかったのは、警護の者を警戒したからだろう。ただし、いかに雄久と治長がノーマークとはいえ、稚拙な計画である印象は否めない。

3人の暗殺未遂計画は、前日に家康に伝わっていた。あまりに情けない話である。長政は情報が漏れたことを察知したのか、病と称して当日は出仕を取り止めた。

一方、治長と雄久の2人は家康の暗殺を実行すべく、警護の隙を狙ったが、家臣らが厳重に警護していたので、暗殺は未遂に終わったのである。3人に厳しい処分が科されたのは、当然のことだったといえる。

4人に科された処分

家康は彼ら4人をいかに処分すべきか、腹心の本多正信と協議した。正信は、前田利家が亡くなってから1年も経たないのに、厳罰を科すのは問題があると助言した。家康は正信の意見を受け入れ、厳罰を科さないことにしたという。結果、利長を除く3人には、流罪を科すことにした。彼らは本来ならば、死罪という極刑に処すべきだが、家康は流罪という死罪に次ぐ処分を科すことにした。3人の処分は、以下の通りである。

①大野治長 ― 下野国に流罪(結城氏の監視下に置かれる)。

②土方雄久 ― 常陸国に流罪(佐竹氏の監視下に置かれる)。

いずれも家康の支配領域に近く、目が届く北関東方面に流された。流罪は島に流すのでは、大名に預けることだった。ただし、長政については、扱いが異なっていた。

当初、長政は領国だった甲斐国を返上し、子の幸長のもとで生活することを申し出た。しかし、家康はそこまでの処分を行わず、武蔵府中に住むことを命じた。家康は長政が五奉行の1人だったので、その後の政治的な影響を考慮し、ほかの2人とは違った寛大な措置をしたと考えられる。

一方、家康は五大老の1人だった利長を討伐すべく、加賀に軍勢を派遣する準備を進めた。驚いた利長は配下の横山長知を家康のもとに派遣し、直ちに弁明した。家康が加賀に攻めてくれば、前田家の滅亡は明らかだった。

利長はすぐに謝罪したので、厳しい処分を逃れることができた。とはいえ、母の芳春院を人質として江戸に送り、養嗣子・利常と秀忠の娘・珠姫を結婚させることになった。

家康による加賀征討については、二次史料にしか記載がなく、一次史料には記されていない。ゆえに、加賀征討は「なかった」という説が提起されたが、現在では否定されており、「あった」という説が支持されている。

その後の4人

翌年、家康は長政ら3人の罪を許した。3人は家康の暗殺を計画したにもかかわらず、まったく態度を変えて、関ヶ原合戦では家康に従った。それは、利長も同じである。この間、家康から懐柔され、東軍に与することを決意したのであろう。暗殺未遂事件の詳細はわからないことが非常に多いが、彼らが家康を殺害しようとしたにしては、科された罰があまりに軽かったといえる。おそらく家康は、彼らを死罪にすれば、政権の基盤を揺るがすような悪影響をもたらすと考え、断念した可能性がある。それゆえ、本多正信のアドバイスに従ったのだろう。

家康は彼ら4人を許したあと、配下に組み込むためあらゆる手段を用いた。それが見事に成功したのである。一見すると、家康の処分は甘いようにも思われるが、寛大な態度を見せることで、諸大名の支持を得た可能性がある。

【主な参考文献】

- 水野伍貴「加賀征伐」虚構説の再批判」(『研究論集 歴史と文化』8号、2021年)

コメント欄