越前朝倉氏のカリスマ「朝倉宗滴」…若き信長の才能を見抜いていた男

- 2025/10/07

朝倉宗滴(あさくら そうてき)は、越前朝倉氏の中でも屈指の戦上手として世に知られています。同名衆の筆頭として、第11代当主・朝倉義景に最も頼られ、越前朝倉氏の軍事面における柱石を担いました。

一方で、宗滴には越前朝倉氏の当主となる野心があったとも考えられています。本稿では、この朝倉宗滴がいかにして一族の重鎮として君臨し、どのような人物であったのかを紐解いていきます。

一方で、宗滴には越前朝倉氏の当主となる野心があったとも考えられています。本稿では、この朝倉宗滴がいかにして一族の重鎮として君臨し、どのような人物であったのかを紐解いていきます。

宗滴が朝倉本家の家督を継ぐはずだった?

第7代当主・朝倉孝景(英林)の末子として誕生

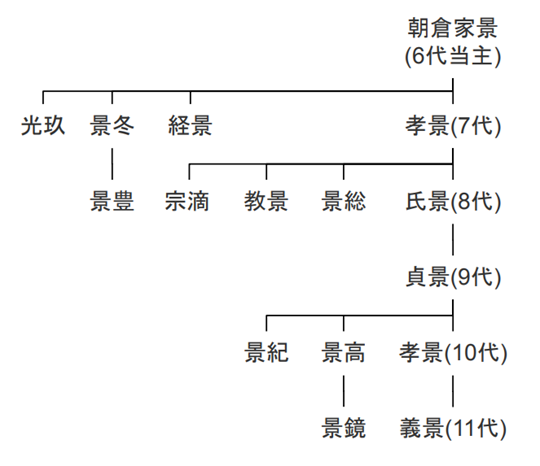

宗滴の父は、越前朝倉氏の第7代当主であり、越前国主の初代でもある朝倉孝景(英林孝景)です。宗滴は、その八男として文明9年(1477)に生を受けました。母は後室の桂室永昌で、宗滴の正式な名は朝倉小太郎教景(太郎左衛門尉)といいます。しかし、「教景」は代々の当主が名乗る由緒ある名であるため、判別がつきにくいことから、広く知られる法名の宗滴で呼ばれるのが一般的です(本稿でも宗滴で統一します)。

「教景」の名は、第5代当主・朝倉教景が室町幕府将軍・足利義教から偏諱を賜ったことに始まります。ややこしいのですが、第6代家景や第7代英林孝景も一時期この名を名乗っていました。このことから、八男でありながら宗滴は嫡男に近い扱いを受けていたと推測されます。孝景は、旧勢力である斯波氏や甲斐氏を一掃した後、宗滴に家督を譲る構想を持っていたのかもしれません。

家督は兄・朝倉氏景が継承

しかし、孝景は斯波勢との対立が続く文明13年(1481)に病没します。斯波勢の勢いが増す危機的な状況において、わずか4歳の宗滴に当主は務まりません。結果、家督は兄の朝倉孫次郎氏景が継ぐことになります。氏景は一族の力を結集し、斯波勢を加賀国へ追い返すことに成功しました。この時活躍したのが、孝景の弟で敦賀郡司を務めていた朝倉景冬です。彼は孝景に勝るとも劣らない戦巧者として、応仁の乱でも功績を挙げています。

宗滴はこの景冬の娘を正室に迎えました。おそらく景冬から合戦に関する多くを学んだことでしょう。景冬は第6代家景の子であり、宗滴自身も第7代孝景の子です。さらに「教景」の名を継いでいた事実から、宗滴が氏景の後を継いで第9代当主となってもおかしくないと考えていたはずです。

氏景は文明18年(1486)に病没し、家督はわずか13歳の子、朝倉孫次郎貞景が継承します。これは宗滴が家督争いに介入するまたとない好機でした。実際に当時の越前国は不安定で、勝手な行動をとる家臣もいたようです。宗滴が積極的に謀反を起こした記録はありませんが、当主の座を虎視眈々と狙っていた可能性は否定できません。宗滴が行動を起こすのは、それから時を経た文亀元年(1503)のことです。

宗滴の転機となった敦賀の乱

この頃、敦賀郡司を務めていたのは景冬の子である朝倉景豊で、その妹を正室に迎えている宗滴とは義理の兄弟にあたります。景豊は、宗滴と同じく孝景の子である四男・朝倉景総(元景)の娘を正室に迎えていました。景総は問題を起こして出奔した後、京都で管領・細川政元に仕えていた人物です。景総は景豊と結託し、当時の当主・貞景に対し謀反を起こすことを画策します。景豊の姉妹は宗滴をはじめ、朝倉一門に嫁いでいたため、その協力を得られれば謀反は成功するという計算でした。これが文亀元年(1503)に起こった敦賀の乱です。

景総の軍勢は京都を出て、越前国で景豊の軍勢と合流する手筈でしたが、宗滴はこの謀反への加担を拒否し、貞景に密告しました。貞景は直ちに軍勢を派遣し、景総の到着前に敦賀城を包囲。孤立を悟った景豊は自害します。

もし宗滴が反乱に加担していれば、貞景は滅ぼされ、宗滴が当主になっていた可能性も十分にありました。しかし、実権は景総や景豊に握られ、宗滴は傀儡の当主に甘んじていたかもしれません。宗滴はそれを見越して加担を拒否した可能性があります。

景豊の謀反計画を未然に防ぎ、混乱を収めた功績により、宗滴は恩賞として敦賀郡司を与えられ、金ケ崎城城主となりました。その後、越前朝倉氏の当主が第10代・朝倉孝景(孫次郎)に代わっても、宗滴は引き続き敦賀郡司を務め、どうやら享禄3年(1530)になってから養子の朝倉景紀にその座を譲ったようです。

軍事面でカリスマ的存在だった?

敦賀郡司の座を譲ってからは、宗滴は軍奉行として朝倉勢の軍事を一手に担うことになります。記録によれば、宗滴の出陣回数は初陣の18歳から79歳まで計12回に及びます。越前国内に留まらず、若狭国、丹波国、加賀国、近江国、美濃国、そして京都と他国へも出陣し、その都度活躍することで宗滴の名を広く知らしめました。

『賀越闘諍記』や『羽賀寺年中行事』には次のように記されているように、彼はまさにカリスマ的存在として越前朝倉氏を支え続けました。

「智謀無双」

「智仁勇の三徳を備えている」

「宗滴のことを万人が賞賛した」

管領・細川政元と対立した越前朝倉氏は、政元と手を結んだ本願寺とも敵対し、一向一揆との戦いを何度も繰り返しました。享禄4年(1531)には、加賀国で起こった大小一揆に能登国の畠山氏と共同で加担しますが、手取川まで進んだところで畠山氏が壊滅し、宗滴は撤退を余儀なくされました。これは宗滴の数少ない敗北の記録の一つです。

この経緯もあり、宗滴の加賀国の一向一揆に対する敵愾心は非常に強かったようです。弘治元年(1555)には、第11代当主・朝倉義景の命令によって、加賀国の一向一揆制圧に出陣します。

7月には1日で3城を攻略するという快進撃を見せましたが、8月になると宗滴は病に倒れて一条谷に戻され、翌9月に病没しました。79歳という高齢まで陣中指揮を執っていたという事実は驚嘆に値します。

宗滴が後世に残した「戦の教え」

宗滴は自ら学び得たことを後世に書き残しており、合戦の心得や調略の重要性などを説いています。中でも有名なのが「武者というものは、犬とも畜生ともいえ、勝つことが大切」という考え方です。この言葉から、宗滴が何よりも勝利に徹底的にこだわっていたことが窺えます。彼は毎年、九頭竜川より北の道筋や地形に精通するため鷹狩りを行っており、いつ一向一揆が侵攻してきても備えられるよう万全の用意を整えていました。これは、どうすれば勝てるのかについて徹底的に突き詰めていた結果です。

また、「陣取りは晴れの日ではなく、雨の日も想定すべき」であることや、「合戦時には敵の首を分捕ってきた者や負傷者の報告を素早く聞くため、大将は前方にいることが重要である」と述べています。大将が後方にいると、先陣も後方に集まってしまい、軍が乱れる原因になるからです。

他にも、平城や山城を攻める際は無理攻めを避けることや、敵方の者に黄金などの褒美を与えて正確な情報を得ることの重要性など、計83か条が記されています。

おわりに

カリスマ的存在で、実質的に当主のような役割を果たしていた宗滴が病没すると、越前朝倉氏の足並みは乱れ始めます。やがてその隙を突かれ、後の織田信長によって滅亡へと追いやられることになります。宗滴は生前、「あと3年生きて信長の成長を見届けたい」と語っていたと伝えられています。これは、彼が信長の非凡な器量をしっかり見抜いていた証でしょう。もし宗滴のような傑物が一人でも健在であれば、越前朝倉氏はもっと信長に対抗し得たかもしれません。

【主な参考文献】

- 水藤真『人物叢書 朝倉義景』(吉川弘文館、1986年)

- 松原信之編『朝倉義景のすべて』(新人物往来社、2003年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

歴史IFも含めて、歴史全般が大好き。

当サイトでもあらゆるテーマの記事を執筆。

「もしこれが起きなかったら」 「もしこういった采配をしていたら」「もしこの人が長生きしていたら」といつも想像し、 基本的に誰かに執着することなく、その人物の長所と短所を客観的に紹介したいと考えている。

Amazon ...

コメント欄