【家紋】浅からぬ織田との因縁!「朝倉義景」と朝倉氏の家紋について

- 2020/01/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

さまざまな氏族や国が栄枯盛衰を繰り返したというイメージの戦国時代ですが、中には長期にわたって比較的安定した国家運営を実現した家中も存在しました。領国の経営はもとより、近隣諸国との外交、そして独自の経済活動などによって「王国」とも呼べるような統治体制を可能としたのです。

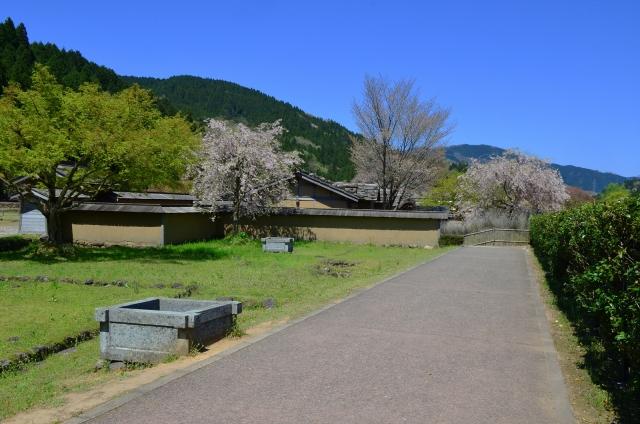

そんな家中の筆頭格に挙げられるのが越前の「朝倉氏」ではないでしょうか。越前の「一乗谷」といえば朝倉氏の本拠地として有名で、山城を拠点とした細長い渓谷に城下町が栄えていました。狭隘ながらも防御が固く、しかも水陸の交通網を掌握する立地にあったため、都の文化や海外からの文物が流入するという繁栄ぶりだったといいます。

しかし、この朝倉氏は織田信長との戦いに敗れて滅亡したこともまた、よく知られていますね。そんな越前朝倉氏最後の当主が朝倉義景です。浅井氏の同盟と仲介によって信長との不戦協定を結んでいたものの、条約破棄による侵攻を受けて敗北したという経緯はあまりにも有名です。

今回はそんな朝倉義景を中心に、越前朝倉氏の家紋と織田家との意外な関係についてみてみましょう。

そんな家中の筆頭格に挙げられるのが越前の「朝倉氏」ではないでしょうか。越前の「一乗谷」といえば朝倉氏の本拠地として有名で、山城を拠点とした細長い渓谷に城下町が栄えていました。狭隘ながらも防御が固く、しかも水陸の交通網を掌握する立地にあったため、都の文化や海外からの文物が流入するという繁栄ぶりだったといいます。

しかし、この朝倉氏は織田信長との戦いに敗れて滅亡したこともまた、よく知られていますね。そんな越前朝倉氏最後の当主が朝倉義景です。浅井氏の同盟と仲介によって信長との不戦協定を結んでいたものの、条約破棄による侵攻を受けて敗北したという経緯はあまりにも有名です。

今回はそんな朝倉義景を中心に、越前朝倉氏の家紋と織田家との意外な関係についてみてみましょう。

【目次】

「朝倉 義景」の出自とは

越前の朝倉氏は南北朝時代、足利将軍家の一門である「斯波氏」に仕えた「朝倉広景」に始まるとされています。着実に力を蓄えていった朝倉氏はやがて越前の守護代に、そして15世紀の終わり頃には斯波氏に代わって守護を務めるようになります。この時の当主である「朝倉孝景(宗淳孝景)」を戦国大名としての越前朝倉氏の始祖とし、義景はその長男として生を受けました。斯波氏に仕えた朝倉広景から数えると十一代目にあたり、単純に数えても朝倉氏の歴史はおよそ三百年にもわたることがわかります。

※参考:越前朝倉氏の系譜

- 初代広景

- 2代高景

- 3代氏景

- 4代貞景

- 5代教景

- 6代家景

- 7代孝景(英林孝景)

- 8代氏景

- 9代貞景

- 10代孝景(宗淳孝景)

- 11代義景

一説には、義景は孝景が四十歳頃の子であるとされ、家督を継いだのが十六歳という若さでのことでした。

有能な家臣団の補佐によって政務を執っていた義景ですが、足利将軍家とは親密な関係を構築し、幕府に近い武将としての存在感を高めていきます。事実、十三代将軍の「足利義輝」が暗殺された後、幽閉されていたその実弟を長期間庇護して十五代将軍「足利義昭」となる礎を作るなど、名実ともに幕府から頼られた武将でした。

しかし義景自身は義昭を奉じての京都上洛には積極的ではなく、朝倉家中には精兵で知られた武人を多く抱えていたものの戦そのものには消極的であったことがうかがえます。

織田家との対立については浅井長政の仲介で不戦協定を結ぶことになったのは先述の通りですが、条約を破って侵攻してきた織田勢との戦でも、義景が陣頭指揮をとることはほとんどなかったといいます。

失策を重ねた義景は家中での求心力を失い、事実上の最終決戦である一乗谷の戦いでは、重臣らの出陣拒否や将兵らの逃亡が相次ぎました。

義景は潜伏先の寺院を側近に密告され、襲撃を受けて自刃。享年四十一歳と伝えられています。

あわせて読みたい

朝倉氏の紋について

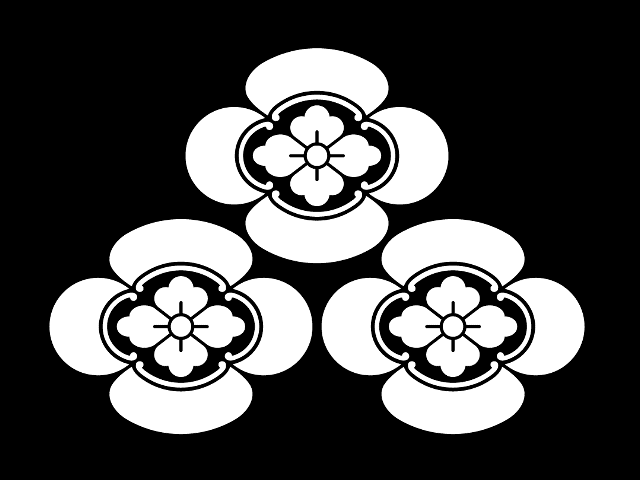

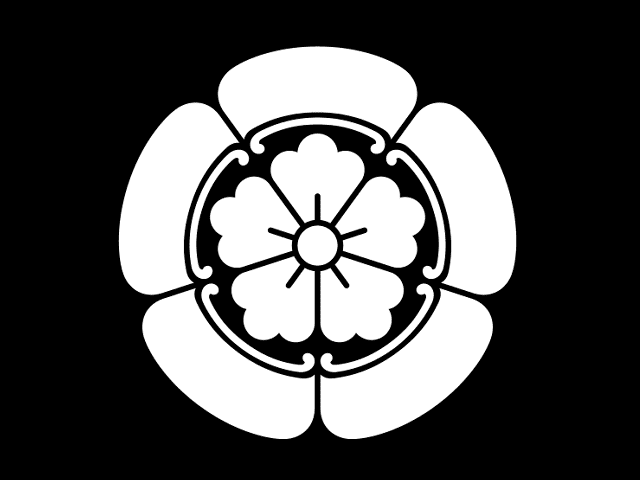

朝倉氏が使用した家紋は「三つ盛木瓜」で、家伝によると本来は単体での木瓜紋だったものを源頼朝の命によって三つ盛に改めたとされています。「木瓜」は「もっこう」とも「ぼけ」とも読みますが、家紋の場合は植物のボケとは異なるとされています。本来は鳥の巣を表した中国の有職紋であるといわれ、花角の周囲に団扇の上半分のような意匠を四つ配したものとなっています。

紋としての歴史は古く、子孫繁栄を願う吉祥の図案でもありました。

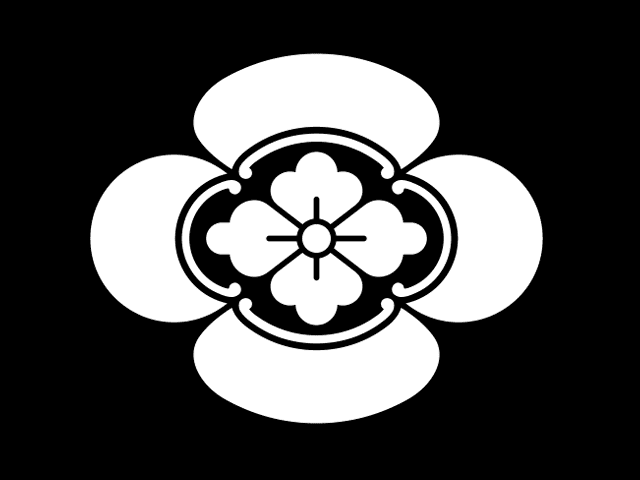

織田家の家紋との意外な関係

「木瓜」という家紋を用いた氏族は多いものの、朝倉氏を滅ぼした織田氏の紋もほかならぬ木瓜でした。「織田木瓜」とも呼ばれる独特の五弁の花にも似た木瓜紋は、とても有名な意匠として知られています。織田氏とは敵対していた朝倉氏ですが、その歴史を遡ると浅からぬ関係があったことが見えてきます。

朝倉氏の祖先が斯波氏の家臣であったことは先に述べましたが、斯波氏が尾張守護を兼ねた時、守護代として赴任したのが織田氏の祖先だったのです。

つまり朝倉氏と織田氏は過去に同じ家中であり、いわば同僚のような関係だったことが指摘されています。また、義景から八代前の「朝倉貞景」は自身の娘を織田氏に嫁がせており、姻戚関係を結んでいたこともわかっています。

織田氏の木瓜はこの折に朝倉氏からもたらされたものがルーツになっているという説もあり、元来は近しいはずの氏族同士であったといえるでしょう。

あわせて読みたい

おわりに

武将としては消極的で詰めの甘いイメージが拭えない義景ですが、一方では優れた文化人としての資質が評価されてもいます。一乗谷の朝倉氏遺跡からは大量の茶器や舶来のガラス製品など、当時最先端の文物が出土しています。京よりも洗練された文化を誇ったと形容される朝倉氏の栄華は、鉄壁の守りと強力な流通網に裏打ちされた経済が可能にしたものでした。

義景は、終わりのない戦乱の世にすっかり倦んでしまったのではなかったでしょうか。歴史に「もしも」は禁句ながらも、仮に義景が生まれる時代が違っていれば、「都」とは越前一乗谷を指す言葉になっていたのかもしれませんね。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 『歴史人 別冊 完全保存版 戦国武将の家紋の真実』 2014 KKベストセラーズ

- 『戦国武将100家紋・旗・馬印FILE』 大野信長 2009 学研

- 『日本史諸家系図人名辞典』 監修:小和田哲男 2003 講談社

- 「日本の家紋」『家政研究 15』 奥平志づ江 1983 文教大学女子短期大学部家政科

- 『元亀天正』 物集高量 1914 嵩山房

- 『見聞諸家紋』 室町時代 (新日本古典籍データベースより)

コメント欄