【家紋】夭逝の天才軍師!「竹中半兵衛」で知られる竹中氏の家紋について

- 2020/01/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国武将として有名な人物でも、当然ながらたった一人の力で事を成したわけではありません。勇将・猛将・智将といったさまざまな能力を持つ有能な家臣団に支えられてこそ、戦働きや領国の経営が初めて可能になったのです。この点は、現代社会で働くすべての人にとっても同じことですね。

戦では具体的な戦闘力はもちろん必要でしたが、その趨勢を決める重要なファクターに「兵法」がありました。これは眼前に展開する状況下でどのように兵を動かし、どう戦うべきかという指揮法のことで、現代風に「戦略」や「戦術」と言い換えることができるでしょう。

両軍の兵力差や得意とする戦法の性質、また地形や天候、近隣諸国とのパワーバランスなどあらゆる要素を考慮して戦の最適解を導き出す、将たる者の術とされてきました。兵法に秀でた者にとっては、兵力差は必ずしも明暗を分ける因子とはなりません。弱が強を、寡が多を制した例は枚挙に暇がなく、「下剋上」と例えられる戦国時代の武将たちにはそうしてのし上がってきた人物が多く存在しています。

戦においてとるべき戦術の最終決定権は大将にあるのが普通とされているようですが、作戦会議にあたる「軍議」によって諸将の意見をくみ上げるのも重要なプロセスでした。そういった中、的確な作戦を立案・実行できる武将は殊の外重宝され、「参謀」や「軍師」のようなポジションで活躍した人物が知られるようになります。

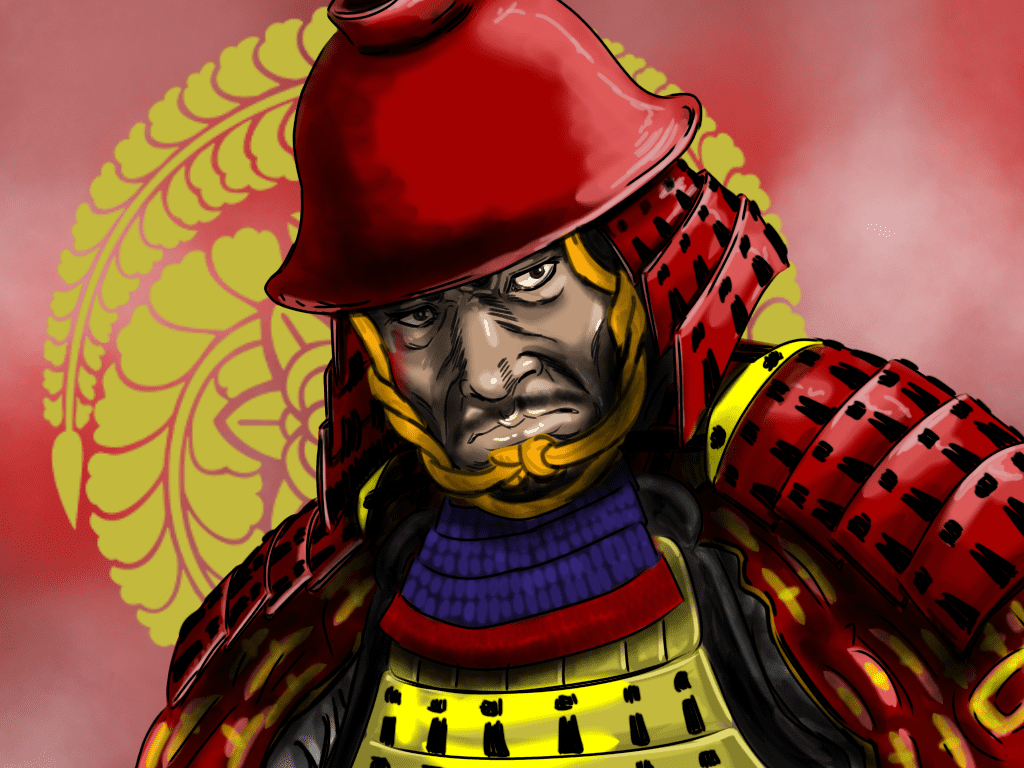

正確には戦国時代の「軍師」とは吉凶を占う宗教者のようなもので、現代でいう作戦参謀とは異なるニュアンスのものでした。しかし、特に戦術面で大将を強力にサポートしたとされる武将の中には、軍師的な位置付けとして語り継がれることになる人物もいます。その代表格の一人に「竹中半兵衛」の名が挙げられるでしょう。

三英傑の一、「豊臣秀吉」に仕えその覇業を陰から支えた天才軍師、というイメージが強い竹中半兵衛。今回は、そんな半兵衛を中心とした竹中氏の家紋についてみてみましょう。

戦では具体的な戦闘力はもちろん必要でしたが、その趨勢を決める重要なファクターに「兵法」がありました。これは眼前に展開する状況下でどのように兵を動かし、どう戦うべきかという指揮法のことで、現代風に「戦略」や「戦術」と言い換えることができるでしょう。

両軍の兵力差や得意とする戦法の性質、また地形や天候、近隣諸国とのパワーバランスなどあらゆる要素を考慮して戦の最適解を導き出す、将たる者の術とされてきました。兵法に秀でた者にとっては、兵力差は必ずしも明暗を分ける因子とはなりません。弱が強を、寡が多を制した例は枚挙に暇がなく、「下剋上」と例えられる戦国時代の武将たちにはそうしてのし上がってきた人物が多く存在しています。

戦においてとるべき戦術の最終決定権は大将にあるのが普通とされているようですが、作戦会議にあたる「軍議」によって諸将の意見をくみ上げるのも重要なプロセスでした。そういった中、的確な作戦を立案・実行できる武将は殊の外重宝され、「参謀」や「軍師」のようなポジションで活躍した人物が知られるようになります。

正確には戦国時代の「軍師」とは吉凶を占う宗教者のようなもので、現代でいう作戦参謀とは異なるニュアンスのものでした。しかし、特に戦術面で大将を強力にサポートしたとされる武将の中には、軍師的な位置付けとして語り継がれることになる人物もいます。その代表格の一人に「竹中半兵衛」の名が挙げられるでしょう。

三英傑の一、「豊臣秀吉」に仕えその覇業を陰から支えた天才軍師、というイメージが強い竹中半兵衛。今回は、そんな半兵衛を中心とした竹中氏の家紋についてみてみましょう。

竹中半兵衛の全体像(生涯・人物像・主な合戦など)を知りたい方はこちらの「竹中半兵衛の解説記事」をご覧ください。

「竹中 半兵衛」の出自とは

「半兵衛」の通り名で知られる「竹中重治」を輩出した竹中氏の出自は諸説ありますが、土岐氏の流れを汲む美濃長江氏説が有力とされているようです。こうしたルーツをもっていたからか、竹中氏は美濃国主・土岐氏の家臣でした。

半兵衛が誕生したころの美濃国では「斎藤道三」が台頭。まもなくして土岐氏に代わり、実質的な国主に成り代わります。しかしその後に道三と嫡男の「斎藤義龍」が対立、両者の合戦では半兵衛ら竹中氏は道三に合力しています。

父子対決は道三が敗れて義龍が国主になるも、彼もまもなくして病没、その後は「斎藤龍興」が家督を継ぎました。半兵衛はその間も斎藤氏に仕えています。

龍興は酒色に溺れた暗君という文脈で語られることも多く、半兵衛にとってこの主君との関係は決して良好ではなかったと考えられています。

やがて織田信長の軍勢によって龍興の斎藤氏は没落、家中を去った半兵衛は一時期浅井氏の客分となるも、一年ほどで禄を辞して旧領に隠棲したといいます。一連の戦で浪人となった半兵衛を人材として欲したのは、仇敵の織田信長でした。

伝承では礼を尽くした再三の招聘により、信長の直臣ではなく才を見込んだ「羽柴秀吉」の家臣となったとされることが多いようです。しかし、半兵衛に関する伝説の多くは江戸時代以降の武功物語などに登場するものであり、史実とは異なると考えられています。

織田家への仕官については、半兵衛の嫡男である「竹中重門」の著した『豊鑑』によると、秀吉自身が信長に請うて半兵衛を家中に迎えたことになっています。

竹中氏の紋について

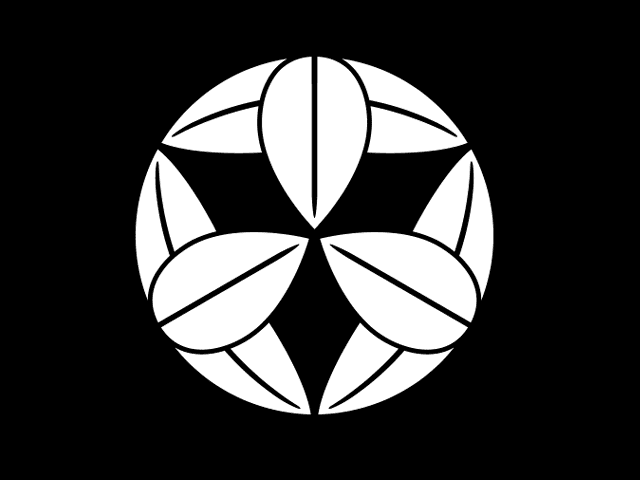

半兵衛が用いた家紋は「九枚笹」がよく知られています。これは三枚一組の笹葉を円形に配置した紋で、比較的多用されるモチーフのひとつです。

笹と竹は植物学上異なるものですが、家紋のデザインとしてはほぼ同様の意味があると考えられています。真っすぐに天に向かって伸びる姿や、寒中でも常緑の葉は強い生命力を感じさせます。

また、吉祥の霊獣である鳳凰が口にするのは笹の実であると伝わるなど、神聖な植物としても位置付けられています。

もうひとつ、まるで日の丸を思わせるような円形の「石餅(こくもち)」という紋も用いました。伝承によると、半兵衛が戦で胸に矢を受けた際、懐にあった兵糧の餅のおかげで助かったことに由来しているといいます。

もう一人の名軍師との固い絆

竹中半兵衛を語るうえで不可欠な人物に、「黒田官兵衛」が挙げられるでしょう。「黒田孝高(よしたか)」「黒田如水」などの名でも知られる半兵衛の同僚で、同じく名軍師としての位置づけから二人をして「両兵衛」と呼ばれたとされています。

この2人は同じ秀吉配下というだけではなく、それ以上の固い絆があったことが知られています。

信長に敵対した「荒木村重」の説得に向かった黒田官兵衛は、拘束・監禁されて外部との連絡が途絶した時期がありました。これを自身への裏切りと誤認した信長は、まだ幼い官兵衛の嫡子・松寿丸を処刑するよう命じます。この時、半兵衛は松寿丸を匿って処刑を偽装し、その命を救ったのでした。

松寿丸とは後の「黒田長政」その人であり、やがて救出された官兵衛は半兵衛に深い感謝の念を持ち、「石餅」の紋を譲り受けたとされています。黒田父子にとって半兵衛の存在は、まさしく生涯の恩人であったことでしょう。

おわりに

調略や作戦立案に辣腕を振るった半兵衛でしたが、播州の三木城包囲戦のさなか、陣中で病死します。三十六歳という享年は「人間五十年」と詠われた当時としても早世といえるでしょう。もし長命であれば歴史が変わったかもしれないといわれる武将の一人ですが、その智略の数々は間違いなく、天下太平の世への礎となったのでした。

竹中半兵衛の全体像(生涯・人物像・主な合戦など)を知りたい方はこちらの「竹中半兵衛の解説記事」をご覧ください。

【参考文献】

- 『歴史人 別冊 完全保存版 戦国武将の家紋の真実』 2014 KKベストセラーズ

- 『戦国武将100家紋・旗・馬印FILE』 大野信長 2009 学研

- 「日本の家紋」『家政研究 15』 奥平志づ江 1983 文教大学女子短期大学部家政科

- 『西濃人物史:修身資料.第1輯』 西濃聯合教育会 編 1910

コメント欄