豊臣秀吉の性格は複雑!?天下人秀吉の知られざる一面に迫る

- 2020/10/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

豊臣秀吉と言えば「人たらし」「陽気で人懐っこい」イメージが強い。しかし歴史的資料を紐解いてみると、ことはそう単純ではないことがわかってきた。特に天下人になる前と後ではかなり性格が異なっているのである。

今回は『太閤記』などでは比較的良い面が多く記述されているため、中々認知が得られない秀吉の闇の部分にも焦点を当ててみたい。

今回は『太閤記』などでは比較的良い面が多く記述されているため、中々認知が得られない秀吉の闇の部分にも焦点を当ててみたい。

「人たらし」は本当か?

秀吉が人心掌握術に長けた「人たらし」であることは、様々な歴史資料にも記述があるので事実であろうと思われる。例えば信長の家臣時代、織田の同盟者である浅井長政の裏切りで絶体絶命の危機に追い込まれた元亀元年(1570)「金ヶ崎の戦い」においては、命がけで殿(しんがり)を務め、無事に信長を退却させたことは有名であろう。これ以降、秀吉は信長からさらに重用されるようになったのである。信長の死後も秀吉の「人たらし」ぶりが発揮されている逸話は多い。

天正11年(1583)の賤ヶ岳の戦いの折には、猛暑の中で負傷した兵に対し、敵味方の区別なく菅笠を被せたとされる。『賤ヶ岳合戦記』によれば、この行為に周りは「誠に天下を治め給うほどの大将はかく御心の付き給うものかな」と評したという。

また、天正12年(1584)の徳川家康との小牧長久手の戦いにおける「蟹江城合戦」では、水軍を率いていた九鬼嘉隆が敗戦し、ほうほうの体で帰国し秀吉に詫びた際には、「あの状況で帰還できたことこそ、何よりの手柄である」と不問に付したとされる。感激した嘉隆は秀吉への忠誠を誓ったのは言うまでもない。

実際に秀吉が「人たらし」と評されていたのは事実であると考えてよいと思われるが、根っからそうであったのか、「人たらし」を演じていたのか? という疑問は残る。しかし少なくとも、人間の心理を見抜く天性の能力はあったと考えてよいのではないだろうか。

度量が大きい?それとも狭量?

「人たらし」の部分と関係する性格の1つが秀吉の「度量の大きさ」であろう。これも多くの資料に記述が見られる。一例をあげると、島津義久は天正15年(1587)に九州の役で降伏し、伊達政宗は天正18年(1590)の小田原征伐に遅参という形で服従したのはよく知られている。

秀吉は丸腰で義久と対面したときには自分の佩刀(はかし)を与えており、同じように政宗と石垣山の崖上で二人きりになった際にも佩刀(はかし)を預けたという。このとき義久も政宗も秀吉の度量の大きさに圧倒され、斬りつけることはできなかったらしい。

そうかと思うと、どう考えても 狭量と言わざるを得ないようなエピソードもいくつか残されている。『鹿苑日録』によると、聚楽第に自身を非難する落書が書かれた際には、7人の犯人と、それに関係した63人を磔に処しているのだ。

このような振る舞いは、天下人の権威を傷つける輩は世の乱れの原因である、との考えからきているという側面もあろうが、若い頃から人を殺すことを嫌うと言い伝わる秀吉とのギャップに驚かされる。

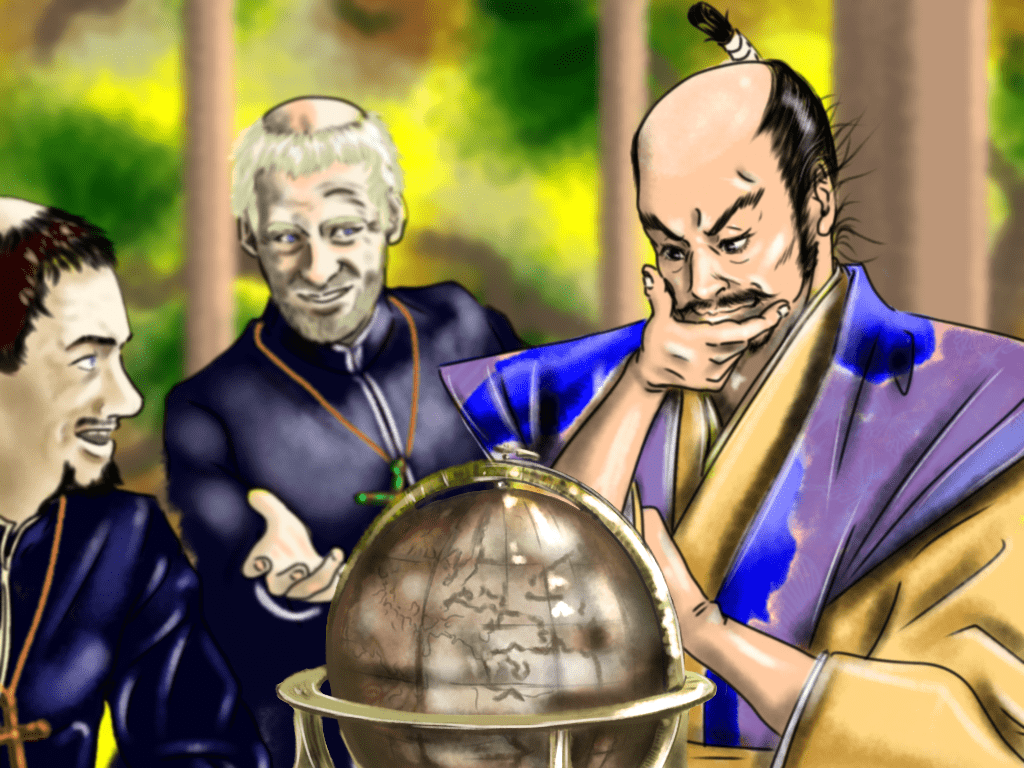

宣教師ルイスフロイスが見た秀吉

戦国時代、日本でキリスト教の布教活動を行っていた宣教師・ルイスフロイスが著した『日本史』には秀吉に関する記述も多い。読んでみて思うのは、その評価が割れているということである。どちらかと言えば良いイメージの評価としては

- 抜け目なき策略家であった

- 優秀な武将で戦闘に熟練していたが、気品に欠けていた。

反対に、どちらかと言えば悪い評価としては

- 極度に淫蕩(いんとう)で、悪徳に汚れ、獣欲に耽溺していた。

- 彼は本心を明かさず、偽ることが巧みで、悪知恵に長け、人を欺くことに長じているのを自慢としていた。

- ほとんど全ての者を汝(うぬ)、彼奴(きゃつ)呼ばわりした。

というものが主に挙げられるが、これには宣教師ならではの理由が隠されていると思われる。

当初、信長の戦略を踏襲した秀吉はキリスト教布教に寛大であったとされる。この頃はルイスフロイスとの関係も比較的良好であった。

ところが「あること」を境に二人の関係は悪化する。それは天正15年(1587)のバテレン追放令(伴天連追放令)の発布である。

『フロイス日本史』によると、伴天連追放令は施薬院全宗が有馬の女性を連れてくるように命令した際、女性たちがキリシタンであることを理由に拒否したため、怒って秀吉にキリシタンを讒言したことがきっかけとなって制定されたとされている。

また一説には、九州征伐に向かった秀吉の目の前で、当時の日本イエズス会準管区長であったガスパール・コエリョがスペイン艦隊を意のままに動かせると大言壮語したことが制定の発端だとされる。

正直はっきりしたことはわかっていない。しかしながら、イエズス会創立者のイグナチオ・デ・ロヨラは元軍人であり、それゆえイエズス会が「ローマ教皇の精鋭部隊」と呼ばれていたという事実を考え合わせると、ガスパール・コエリョの大言壮語がきっかけとなった可能性は高いと思われる。

いずれにしろ、フロイスの伴天連追放令後の秀吉の評価には偏見が混ざっているという点は差し引いて考える必要があろう。

意外に文化人

その出自からか、秀吉は無学・無教養というイメージを持っている人は多いと思う。ここではそのイメージを180度転換させる事実について述べたいと思う。実は書の大家?

日本屈指の陶芸家・書道家として名高い北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん)は秀吉の書について「新たに三筆を選べば、秀吉も加えられる」と述べたという。秀吉が新たな茶道を創った?

わび茶を大成したのが千利休であることは周知の事実であるが、秀吉も新たな茶道を創り上げたという説がある。

『宗湛日記』によると、秀吉は客人を茶室に招き入れる際に「入れや」、茶を立てる際には「よく見せろや」と声を発したという。これは当時主流であったわび茶の流儀ではあり得なかったらしい。

さらに秀吉は当時最先端の飲み方であった「吸い茶」をいち早く取り入れ、その普及に努めたようである。わび茶の流儀を残しながら大胆にアレンジしていく姿勢は、新進気鋭の茶人と言っても差し支えないと思われるのである。

晩年の暴挙は病気のせい?それとも…

秀次事件の謎

豊臣秀次といえば秀吉の甥にして二代目関白として知られる。従来の説では、秀次は残虐な行為を好むことから「殺生関白」というありがたくないあだ名まで付けられていたということになっているが、この「残虐行為」を今に伝える秀次と同時代の歴史的資料は実は一つもない。

また、文禄4年(1595)の「秀次事件」は、秀吉の実子である豊臣秀頼が誕生したことで、もうろくした晩年の秀吉は秀次が疎ましくなり、追放・切腹を命じた、というのが定説である。

ところが最近の研究によってこの定説には疑問符が付き始めている。疑問点を列挙してみよう。

- 豊臣秀長亡き後、一族中でも貴重な成人男子であった秀次を高野山に追放し切腹を命ずる合理性がない

- 謀反が切腹の理由であるが、秀次の謀反を証明する歴史的な一次史料は見つかっていない

- 高野山へ向かったのは秀次の出奔であったという同時代の日記資料が存在する

上記2に関しては『言経卿記』において謀反は讒言であるとの記述が見られる。上記3については、実際に『言経卿記』や『大外記中原師生母記』に「秀次は自ら高野山に出奔した」との記述が見られる。

よって、少なくとも秀吉がもうろくして判断錯誤を起こし、秀次を死に追いやったという説には若干無理があるという新説が浮上している。

『言経卿記』には「秀次が伏見の秀吉のもとに赴き不仲となった」とあり、その後に秀次は高野山に出奔している。

このことから、讒言を利用して秀次に秀頼の成人後には関白を秀頼に譲るという起請文を書かせようとして秀次と対立したという仮説も成り立つように思う。この仮説ならば、驚いた秀次は自分の身の潔白を証明するため高野山へ籠り、自ら切腹して果てたという新説を補足することができるように思う。

この地点では、秀吉は乱心していたわけではないのではないだろうか。

朝鮮出兵は単なる誇大妄想?

定説では秀吉の精神錯乱、もしくは誇大妄想によって引き起こされたとされる「朝鮮出兵」であるが、これも今ではその全貌が明かされつつあるという。実は「朝鮮出兵」の最初の発案者は、あの織田信長であったという説が浮上しているのである。信長は室町時代の日明貿易を復活させるべく交渉を行っていたが、中々良い反応を得られず、武力侵攻を考えていたと言われている。

秀吉はその構想を受け継いだだけだという。ということになれば、少なくとも朝鮮出兵は精神錯乱などの病気が原因ではなかったということになる。

秀吉は脳の病気だったのか

秀吉が梅毒であったとか、アルツハイマー型認知症だったという様々な説が存在している。いずれにしても「脳」に障害の起こる病気である。それ以前は大腸がんと言う説が有力であったが、死の直前の精神錯乱の症状が説明できないため、あまり支持されなくなったようである。

そして近年、「秀吉脚気説」が提唱されるや一気に有力な説として注目を浴びることになる。この説だと死の直前の「下痢」、「精神錯乱」、「失禁」などの症状が全て説明できるのだという。

秀吉が天下統一後に性格が変わってしまったのは、権威を保ちながら最高権力者として統治していかねばならないという意識が強すぎたからではないかと言うのが私の見立てである。

それは様々な資料から、少なくとも秀次切腹事件までは正常な判断力があったと見ることができるからである。

コメント欄