現代でも使える!?平安時代の雅な色合わせ 装束から紐解く平安貴族の世界

- 2024/12/16

有職装束とは簡単に言うと「有職故実(ゆうそくこじつ)にのっとった衣装」で、朝廷や公家社会、武家の儀式などで用いられてきた衣装のことになります。有名なところでは十二単がそうですね。大河ドラマ「光る君へ」でその煌びやかさに魅了された人も多いのでは。

現代では皇族の儀式やイベントぐらいでしか見ることのできない衣装ですが、小物や色使いなどは意外に現代でも参考にされていたりするのです。

いにしえから伝わる衣装「有職装束」

有職装束を「有職故実にのっとった衣装」と書きましたが、そもそも有職故実ってなんだろうと思われた方もいるかもしれません。有職故実とは古来の先例をもとにした、朝廷や公家、武家の儀式、しきたりや制度などのこと。「有職」は、朝廷や武家の諸制度の知識があるということ、「故実」は、伝来の儀式、作法などの決まりごとです。これまた簡単に言うと「公家や武家の伝統に則った儀式・制度」ぐらいの意味になるでしょうか。

その内容は行事・法令・制度・官職・儀式・風俗・習慣・装束と多岐にわたり、大変煩雑なもの。過去には有職故実を教える専門の家系があったぐらいです。赤穂浪士の敵役として知られる吉良上野介も、大名などに有職故実を教える役に就いていました。実は現代でも有職故実を教える大学や講座などは存在しています。

しかし、伝統に則った儀式とは言っても、いつの時代を参考にするかで内容は変わるでしょう。例えば近代の各天皇の即位の礼でも違いがあり、明治天皇の時などは地球儀が紫宸殿(京都御所の正殿)に置かれていたという記録もあります。有職装束も、時代が離れていればもちろん、飛鳥時代と平安時代のような比較的近い時代でもかなり変わってきます。

ただ、公家装束については、平安時代でほぼほぼ完成して、以後はそれほど大きな変化はありませんでした。即位の礼の衣装が主に束帯や十二単(五衣唐衣裳)だったことでもそれはわかるというもの。天皇の衣装である「黄櫨染の御袍(こうろぜんのごほう)」は明治天皇の時から即位の礼で使われるようになったものの、装束自体は平安時代からあるものです。

鎌倉時代以降、権力の座が公家から武家に移り、公家社会がそれほど発展しなかったという理由もあると思いますが、雅を尽くした平安衣装は権威ある儀式の衣装としてある意味完成形だったのかもしれません。

十二単は着物を12枚重ねるわけではない

現代でも女性の衣装は男性より華やかなものになりがちですが、平安衣装もやはり女性衣装の方が雅やか。特に「十二単(じゅうにひとえ)」は女性衣装の代表格として有名で、平安衣装といえば十二単を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。でもこの十二単、実はけっこう謎に包まれている衣装なのです。

成立したのは平安時代中期ですが、唐(中国)文化を色濃く遺した奈良時代の女官衣装から、どのような過程を経て誕生したのか今なお定説はありません。日本では床に座る生活が主であったため、前を開くようなデザインに変わっていったらしいのですが、どうして何枚も袿(内着)を重ねるというスタイルになったのかは謎です。

そもそも十二単という名称自体が俗称で、現代では「五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)」が正式名称とされています。けれど、それすらも江戸時代の十二単の呼び方「五衣」からとられたもの。五衣・唐衣・裳という、十二単を構成する代表的な衣装を並べただけの名前です。平安時代には単に「女房衣装」などと呼ばれていました。

「五衣」という言葉からわかるように、重ねるのは基本的に5枚の袿で、12枚ではありません。ただ、そのように落ち着いたのは後代のこと。平安時代はたくさんの色目を重ねようと、12枚どころか20枚も重ねたという記録も残っています。現代よりは軽い絹を使っているとはいえ、さすがに20枚となると、身につけた人はろくに歩くことも出来なかったとか。そのため、平安後期ぐらいから重ねるのはだいたい5~6枚に落ち着き、室町時代には5枚と定まっていたようです。

「女房衣装」という言葉でわかるように、十二単は平安時代の女房(女官)が宮中で着る正装ではあるものの、女性全般の礼服という扱いではありませんでした。むしろ身分の高い人は唐衣と裳を身につけず、小袿を着ただけの略装で過ごしていました。

では、高貴な女性が儀式に出るときはどうするのかというと、そんな機会自体がありません。何しろ当時の高貴な女性は人前にみだりに姿を見せるものではなく、何らかの会に出るような場合でも御簾の向こう側で姿は隠されていたのですから。

でも、応仁の乱で有職故実が失われかけ、女房の衣装も簡略化されていきます。ただ儀式の時には故実に習ったスタイルをとることもあり、次第に十二単は礼装の色合いを帯びていったのです。

十二単が儀式で身につける礼服として正式に定められたのは明治末期のこと。大正天皇即位に際して、皇后・皇族・女官の装束、色目、文様を詳しく定めたことが基本となり、時代に合わせて改訂されつつ、現代へと引き継がれています。

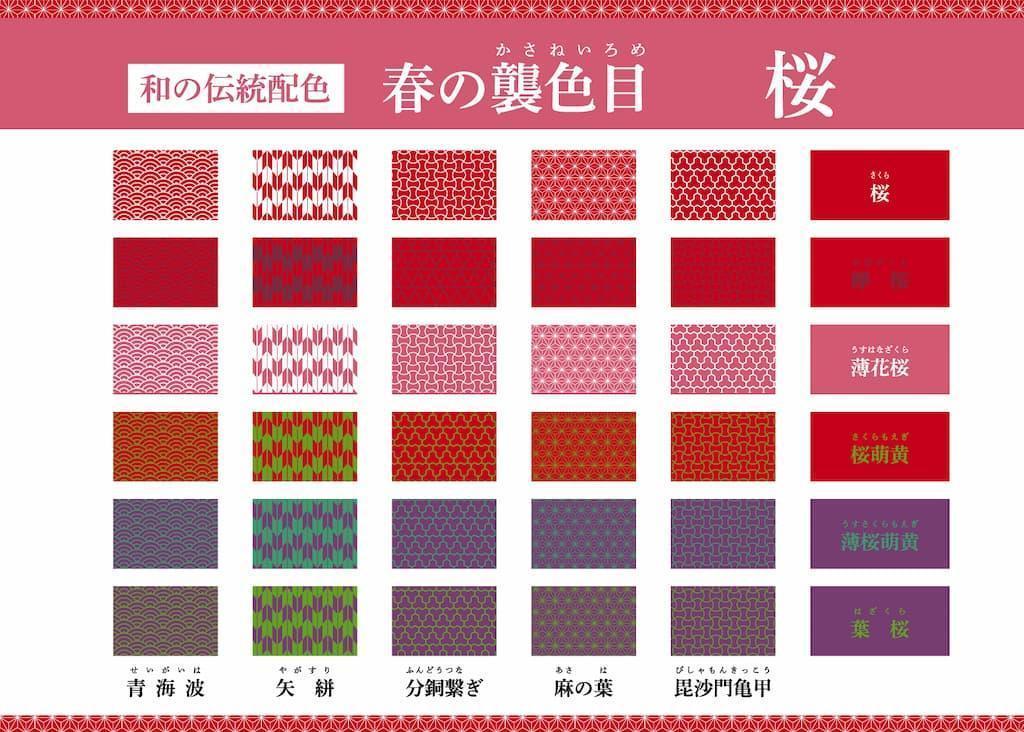

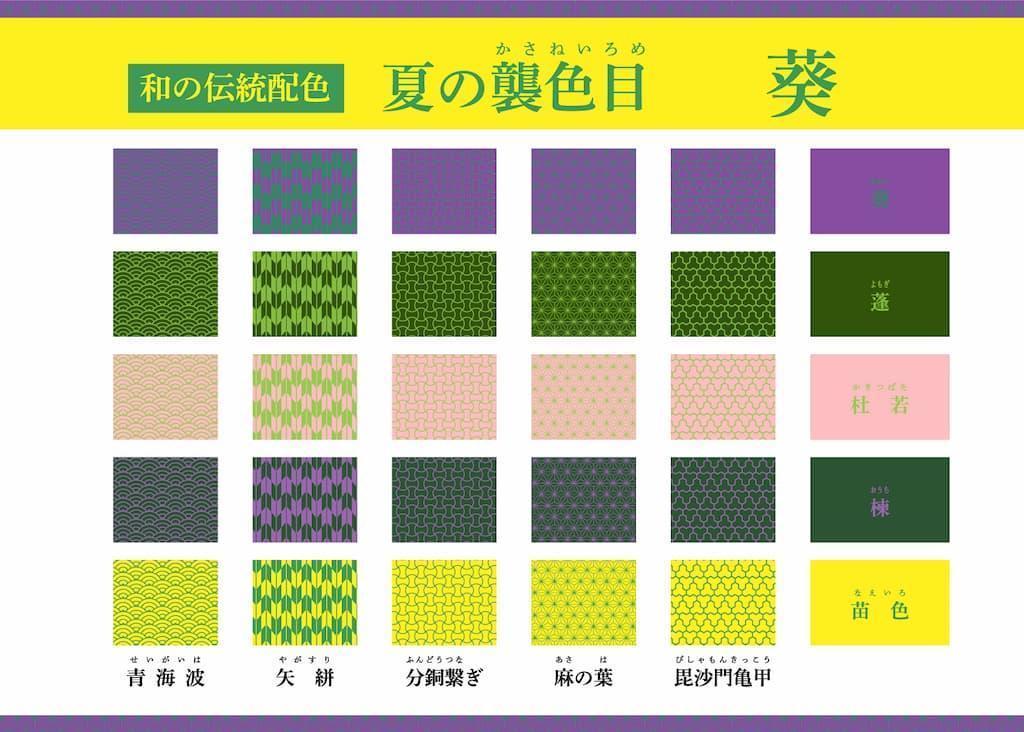

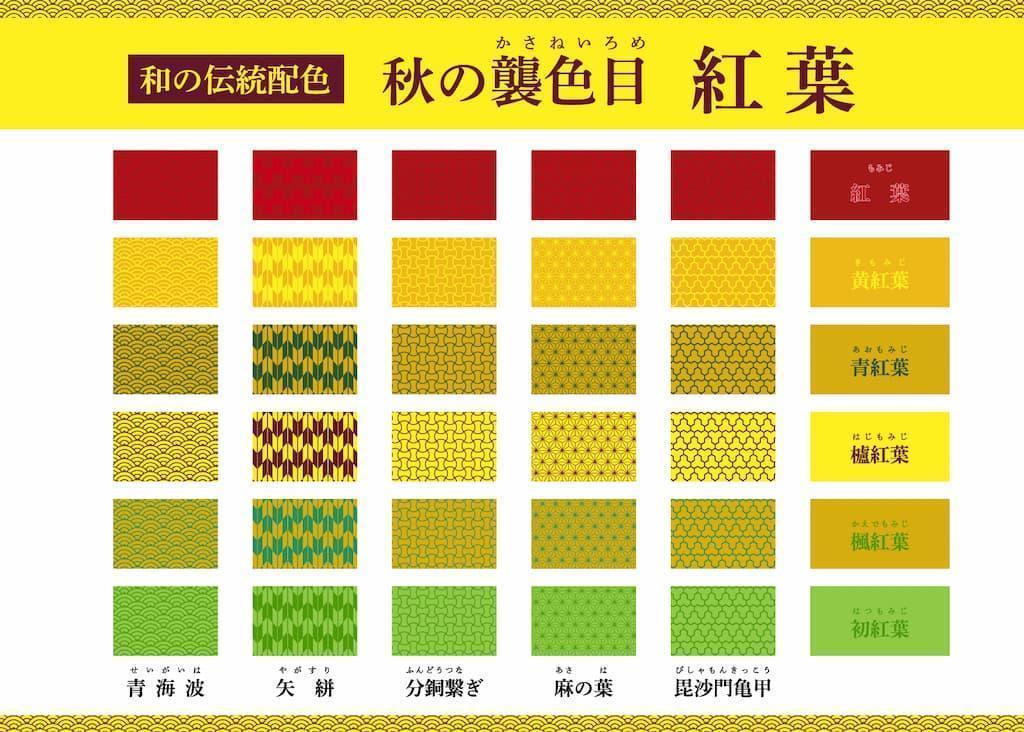

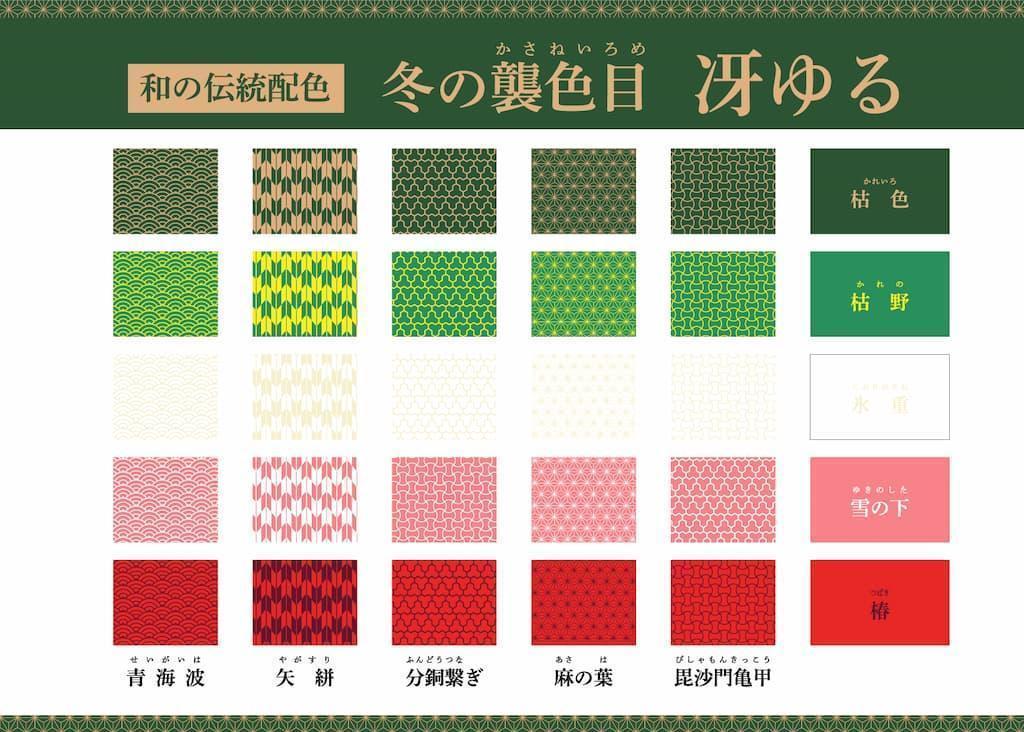

色の有識故実「重ねの色目」

先にも書きましたが、十二単は「色を美しく重ねる」ことが重視されていました。いえ、十二単に限らず、男性衣装の束帯や狩衣でも色目は大切にされています。それどころか、和歌を書き付ける紙の色にも平安貴族たちは拘りました。それはルールや法で定められているものではなく、いわば「オシャレ」を追及した結果のことです。現代でも夏は原色が人気で、冬はダークカラーがメインになったりしますよね。平安時代は特に「色のオシャレ」に敏感で、春夏秋冬、それぞれの季節に相応しい色を追い求め、いつしかそれは体系化していきました。それが「重ねの色目」と呼ばれる配色パターンです。

実は「重ね」といっても種類がさまざまで、1枚の着物の裏と表の色目、十二単などの着物の重なりの色目、織物の経糸と緯糸の色を変えて織り重ねることによって生まれる色目があります。ですので、その組み合わせは多種多様です。

春に春の色目を身につけていれば洒落者と感心されましたし、春に冬の色目を着ていればダサいと思われたことでしょう。中には「1月と2月のみ」なんて狭い期間の色目もあり、そこにさらに小物や紐の色、文様の意味などが加わってきます。すべて覚えなければいけない平安貴族は大変だったと思います。

裕福な貴族であれば時期限定の色目の衣装を何枚も仕立てていたでしょうが、貧乏であれば春夏と秋冬で年に2枚だけなんてこともあったかも知れません。

なお、 参考資料の『新版 かさねの色目 平安の配色美』には260種類以上が掲載されていますので、相当な数の配色パターンがあったのではないでしょうか。

現代ファッションに重ねの色目を取り入れて

自然界の色の移り変わりを取り入れた重ねの色目はナチュラルで美しく、現代でも参考になるものばかりです。もしもカラーセンスに悩まれている方がいたら、取り入れてみるのもいいのではないでしょうか。

十二単というと派手な色の組み合わせのように感じる方もいるかもしれませんが、ひとつの色の濃淡でグラデーションを作ったり、下は同系色でまとめて一番上だけ別の色にするような重ねの色目もあります。「氷の重ね」という色目なんて、白ばかりを使いながら光沢のあるものとないもので表情をつけているのです。

忠実に「重ねの色目」の配色パターンを守ろうとすると「これはお祝いの時の色だ」とか「この色は3月から4月までに着るものだ」とか、平安時代同様に細かい決まりごとに頭を悩ませることになりますが、今は現代。気に入った重ねの色をファッションに取り入れる程度の、ゆる~い感覚でいいのではないかと思います。

「重ねの色目」には下の色がすけるように計算された色目もあり、服だけでなくショールなどを合わせるときの参考にもなりますよ。

【主な参考文献】

- 長崎盛輝『新版 かさねの色目 平安の配色美』(青幻舎、2006年)

- 八條忠基『有職装束大全』(平凡社、2018年)

- 風俗博物館 公式HP

- 綺陽装束研究所 公式HP

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄