今川家の滅亡過程でも和歌は1700首以上?悲運のプリンス「今川氏真」の激動人生

- 2025/10/28

強大な今川氏が没落していった過程とは、一体どのようなものだったのでしょうか。今川氏真の生涯とともに、その激動の道のりをたどります。

幼少期と三国同盟による家督継承

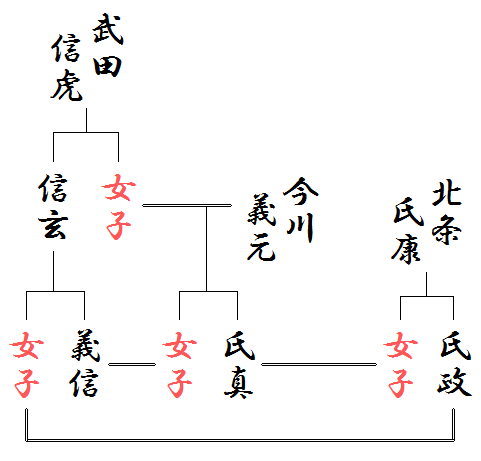

氏真は天文7年(1538)、今川義元と定恵院(武田信虎の娘)の嫡男として生まれました。今川家は足利将軍家の庶流であり、母は武田信玄の姉にあたるので、氏真は今川と武田の血脈を受け継いだ戦国大名のサラブレッドといったところでしょうか。妹が2人いるのみであった氏真は、幼少期から唯一の家督継承者として大切に育てられたといいます。

天文23年(1554)、17歳で今川重臣・太原雪斎の斡旋により、北条氏康の長女・早川殿を正室に迎えます。この政略結婚で今川・武田・北条の間に婚姻関係が確立し、後の甲相駿三国同盟が成立。今川家は西の織田信秀との戦いに専念できる環境を整えました。

この頃、氏真は公家の山科言継と盛んに交流し、『言継卿記』にも歌会始の開催など、和歌の世界に傾倒していく様子が記されています。時期は定かではありませんが、この文化に深く染まっていた頃に父・義元から家督を譲られました。実際、永禄元年(1558)からは氏真の発給文書が増加しています。ただし、その範囲は駿河国に限定されており、遠江・三河は義元が統治していました。これは、義元の次の狙いが尾張国にあったため、氏真にはまず駿河の領国経営を任せたためと考えられています。

桶狭間の敗戦と松平元康の独立

順調に進んでいた今川家の勢力拡大でしたが、永禄3年(1560)5月20日、運命の「桶狭間の戦い」で状況は一変します。大軍勢を率いた父・義元が、尾張一国すら平定しきれていなかった織田信長にまさかの敗北を喫し、討ち死にしてしまったのです。氏真はこの戦いに従軍していませんでしたが、想定外の敗戦処理に追われることになります。父の死後、氏真は遺された今川領を継承しますが、三河・遠江では今川氏の統治に対する不満が噴出し、義元の死をきっかけに離反の動きが活発化しました。

離反者の筆頭は、後の徳川家康(当時の松平元康)でした。

家康は父の代に今川氏の軍門に降ったため、幼少期から義元の人質として駿府で過ごしていました。桶狭間の敗戦で三河の岡崎城にいた今川兵が撤退した隙に、家康は旧居城である岡崎城へ14年ぶりに帰参します。氏真へ弔い合戦を訴えた家康でしたが、氏真が一向に動こうとしなかったようです。そして桶狭間の翌永禄4年(1561)、家康は織田信長と和睦し、ついに今川からの独立を果たしました。

三河・遠江の混乱と領国の弱体化

家康が今川と断交すると、三河国では家康に属する国人と氏真方の国人との間で抗争が拡大します。これが「三州錯乱」です。『朝野旧聞哀藁』によると、氏真は、松平家広・西郷正勝・菅沼定勝・菅沼定盈といった諸将らが相次いで今川から離反した際、見せしめとして吉田城内にいた彼らの妻子を城下に引きずり出し、串刺の刑に処したといいます。ただし、元康の正室・築山殿は義元の姪であったため、殺害は免れました。

翌永禄5年(1562)には、氏真の縁者である上ノ郷城主・鵜殿長照が家康に攻められ、長照の子2人が生け捕りにされます。氏真は人質交換の形で、駿府にいた築山殿と家康の子(信康・亀姫)を家康へ引き渡しました。

その後、氏真は家康に東三河の領地を徐々に切り取られ、永禄7年(1564)頃には東三河の拠点である吉田城も奪われ、三河の支配権を完全に失います。さらに悪いことに、遠江国でも犬居城の天野氏や引間城の飯尾氏などが今川家から相次いで離反し、「遠州錯乱」と呼ばれる混乱が広がりました。

この領国が弱体化していく過程において、軍事に不得手であった氏真は、1700首以上もの歌を詠むなど和歌や風流踊りに耽っていたようです。寺社や国人のつなぎ止めを図る文書発給や、北条氏との連携維持、幕府の権威を利用するなど、領国経営や外交努力も少なからず行なってはいましたが、結局混乱を止めることはできませんでした。

甲相駿同盟の破綻と今川滅亡

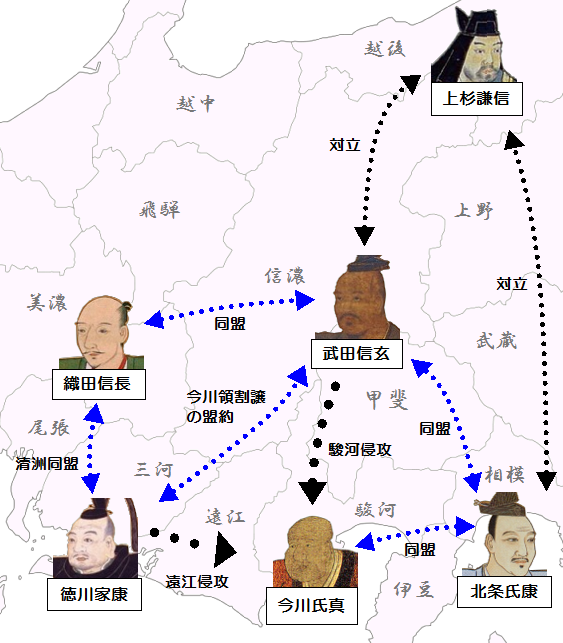

氏真が窮地に立たされる中、今川と武田の同盟関係にも亀裂が生じます。武田信玄は川中島の抗争が収束すると、永禄8年(1565)に今川氏と敵対する織田信長と同盟を結ぶなど外交方針を転換。さらに同年、信玄の嫡男・義信(氏真の妹・嶺松院の夫)が謀反の嫌疑で幽閉される事件が起こり、これが同盟破棄の決定的な引き金となります。

永禄10年(1567)2月、氏真の妹・嶺松院が駿府に送り返されて婚姻関係が解消。さらに3月には、長年今川家を支えてきた義元の母・寿桂尼が亡くなり、今川家は政治的な支柱を失います。今川と武田の手切れは同年とみられ、8月には氏真が北条氏康とともに武田領内への塩の流通を止める、いわゆる「塩止め」を行ないました。

永禄11年(1568)12月、ついに今川滅亡のカウントダウンが始まります。信玄による駿河侵攻が開始されると同時に、信玄と家康が密約を交わし「信玄=駿河、家康=遠江」を攻める形で、家康も遠江国への侵攻を始めました。

東西からの挟み撃ちという危機的状況に、今川重臣の多くが一気に離反。氏真は駿府から兵を送って迎撃しますが、あっけなく敗北し、武田軍が駿府に乱入しました。この際、氏真の妻・早川殿(北条氏康娘)が輿も用意できずに徒歩で脱出するなど悲惨な状況であり、駿府今川館をはじめ、町はほとんど焼失したといいます。

その後、氏真は駿府から敗走し、重臣の朝比奈泰朝を頼って掛川城まで逃れています。なお、駿府を発つときに2千程率いていた軍勢が、掛川城に着いたときにはわずか100とか50に減っていたといいますから、まさに「命からがら」だったのでしょう。

掛川城はまもなく家康によって包囲されますが、堅固な城は翌永禄12年(1569)に入っても半年近く持ちこたえました。一方、家康は武田が約束を破って遠江への侵攻も始めたため、氏真との和睦を模索。5月17日、氏真は家康から「武田信玄を駆逐したら駿河一国を氏真に返す」という条件で和睦を受け入れ、開城・降伏しました。

氏真はその後、妻の実家である北条氏の庇護下に入り、氏政の子・氏直を養子として駿河を譲渡。こうして家康との和睦協定が実現することはなく、戦国大名としての今川氏は滅亡したのです。

家康の庇護下での再起と晩年

北条氏の庇護下に入った氏真ですが、元亀2年(1571)に義父の北条氏康が死去し、後継の氏政が武田氏との同盟を復活させたことで、北条からも見放されます。氏真はやむなく、今度はかつての家臣である徳川家康を頼り、その庇護下に入りました。天正3年(1575)3月には上洛し、皮肉にも父の仇である織田信長に謁見。その面前で蹴鞠を披露しています。氏真は、信長に対する憎悪以上に、今川家を滅亡に追いやった武田に対する恨みが強かったのかもしれません。

同年、武田を大敗させた長篠の戦いでは家康軍の後詰として従軍。戦後も武田の残兵掃討や徳川軍による駿河・諏訪原城攻めにも従いました。天正4年(1576)、諏訪原城が牧野城と改名されると、氏真はその城主を任されます。実に7年ぶりの城主返り咲きでした。しかし、翌年には城主解任となり、その後しばらくは家康の浜松城近辺で過ごしました。

その後、天下は豊臣の世に移っていきますが、氏真の事績はほとんど残されていません。天正18年(1590)に家康が江戸に移封された際、氏真は江戸へは行かずに京に上ったといい、この頃には出家して宗誾(そうぎん)と号したことがわかっています。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いの後、嫡孫の範英と二男の品川高久(今川宗家以外は「品川」を名乗る)と共に徳川秀忠に出仕し、江戸幕府の旗本に列して江戸へ移住。最期は慶長19年(1614)、江戸品川の屋敷で死去。享年77でした。

おわりに

その後、今川宗家は徳川幕府に高家として仕え、血脈を明治時代までつないで存続しました。戦国大名としては時代にそぐわなかったものの、氏真は乱世の敗者でありながらも、たくましく生き残る道を選びました。その血脈は、現代にも受け継がれていることでしょう。【参考文献】

- 小和田哲男『駿河今川氏十代(中世武士選書25)』(戎光祥出版、2015年)

- 有光友学『人物叢書 今川義元』(吉川弘文館、2008年)

- 小和田哲男編『今川義元のすべて』(新人物往来社、1994年)

- 小島広次『日本の武将31 今川義元』(人物往来社、1966年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄