秀吉も認めた英才、長宗我部信親 … 一族の運命を変えた悲劇はなぜ起きたのか

- 2025/09/24

土佐国の豪族から、競合勢力を滅ぼし、吸収して土佐国の統一、さらに四国統一まで成し遂げたとされる英雄・長宗我部元親。ただし、豊臣秀吉に降伏した後の晩年には、後継者争いによって長宗我部氏衰退のきっかけを作ってしまいます。

元親が晩年になって勢いや冴えを失ってしまったのは、嫡男である長宗我部信親の死に原因があるようです。はたして、元親から大きな期待を受けて育った信親とはどのような人物だったのでしょうか?

元親が晩年になって勢いや冴えを失ってしまったのは、嫡男である長宗我部信親の死に原因があるようです。はたして、元親から大きな期待を受けて育った信親とはどのような人物だったのでしょうか?

名門・土岐一族の血を引く若武者

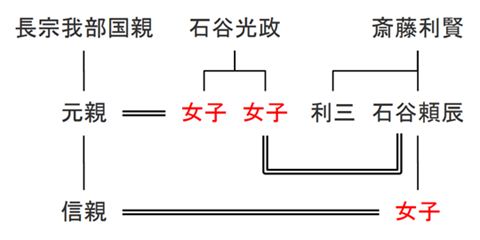

永禄8年(1565)、信親は土佐の長宗我部元親の嫡男として生を受けました。当時の長宗我部氏は土佐国の一勢力に過ぎませんでしたが、信親の血筋は並外れたものでした。信親の母親は、室町幕府将軍・足利義輝に仕えた石谷光政の娘です。この石谷氏は将軍家に代々仕えた奉公衆の家柄で、明智光秀と同じく美濃源氏の土岐氏の流れを汲む名家でした。

石谷氏の家督は娘婿である斎藤頼辰が養嗣子として継いでおり、頼辰の弟が光秀の重臣・斎藤利三です。元親はこの縁を頼って幕府や織田信長との関係を深めていきました。

頼辰は主君を義輝→光秀へと変えていますが、光秀が秀吉に討たれた後は、親族である元親に重用され、その娘は信親の正室に迎えられています。つまり、信親は母親が石谷氏であり、正室もまた石谷氏ということです。

石谷氏も斎藤氏も明智氏も土岐氏の一族なので、信親にも光秀や利三らと同じ土岐氏の血が流れているということになりますね。

偉丈夫にして謙虚な人柄

信親の容姿については、色白で柔和な顔立ちをしながらも、身長は6尺1寸(およそ185センチ)もあったと記されていますから、かなりの偉丈夫です。父・元親も若い頃は「姫若子」と呼ばれるほど美男子だったといいますから、信親はそのDNAを色濃く受け継いでいたのでしょう。また、その人柄も周囲を惹きつけました。言葉は少なかったものの礼儀正しく、冗談を話すこともありながら、決して調子に乗るようなことはなかったようです。厳しくなりすぎずに家臣と接したことから、「国人自ら敬い、懐くこと父母のようだった」と記されています。この人望の厚さこそ、元親が彼を後継者として強く推した理由の一つでしょう。

ちなみに信親の名にある「信」の字は、天正3年(1575)の元服の際に烏帽子親となった織田信長から「信」の一字を拝領したものです。このとき、信長は名刀「左文字」と栗毛の名馬も信親に与えています。

この時点では信長と元親の関係は良好で、「四国の儀は手柄次第で好きに切り取って構わない」という朱印状を元親は信長から受け取っています。要するに四国は元親の好きにしてよいということです。しかし、その後に信長は心変わりし、我が子である神戸信孝に四国を支配させようと画策し、三好氏と結託して長宗我部氏の領土に攻め込もうとするのです。

父・元親が施した徹底した英才教育

元親の信親への期待は、その教育方針にも如実に表れていました。教育の重要性をしっかり認識していた元親は、豊岡城下で子供たちに手習いや文学を学ばせ、嫡男である信親には別格の教育を施します。武芸においては、槍、長刀、太刀、弓矢と、あらゆる分野で専門の指南役を招きました。さらに諸芸では、京都から太鼓や笛、蹴鞠の師を招き、謡や囲碁、さらには絵画まで学ばせています。信親が描いたと伝わる『白鷺図』は、今も高知県立歴史民俗資料館に収蔵されており、その多才ぶりを物語っています。

幼い頃から文武両道に秀でた信親は、元親の自慢の息子でした。その才能は信長の耳にも届き、信長が信親を養子に迎えたいと考えるほどでした。

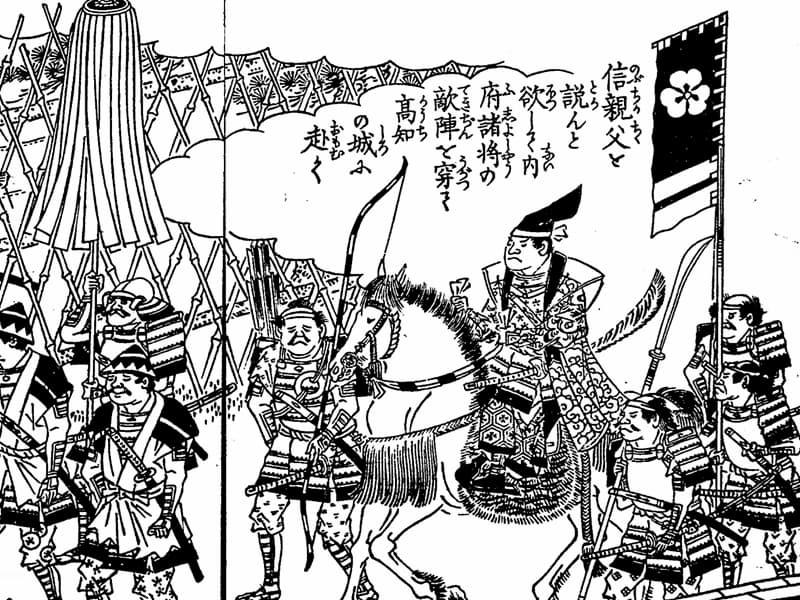

わずか22歳で討ち死に

天正10年(1582)6月、本能寺の変が勃発し、信長の四国攻めの計画は頓挫してしまいます。この隙に信親は阿波国の一宮城、夷山城を攻略。さらに勝瑞城を制圧しようと進言しましたが、病に伏せている元親に8月まで待つように制されます。しかし、信親はこの好機を逃さないよう出陣し、自らが総大将となって阿波攻めを画策しますが、最終的には元親の説得により帰還しました。このエピソードは、信親の勇猛果敢さと、若き武将としての自信を示しています。

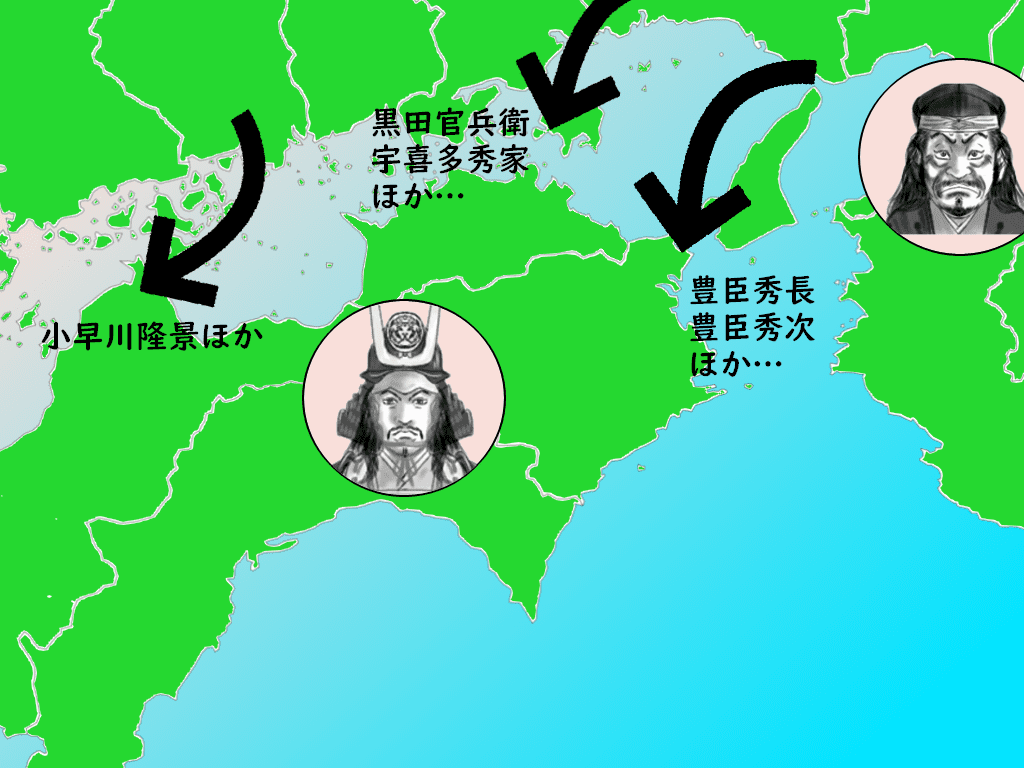

その後、信長の後継者となった豊臣秀吉によって天正13年(1585)に四国攻めが開始されると、その圧倒的な兵力の前に降伏。戦後に長宗我部氏に領有を許されたのは土佐一国のみとなりました。

さらに天正14年(1586)、大友氏の領土に侵攻した島津氏を討つべく、秀吉の命令で、仙石秀久を主将として元親・信親親子、十河存保らが援軍として派遣されました。

戸次川に布陣した連合軍は、主将の仙石秀久の独断により、元親の慎重論を退けて渡河攻撃を敢行します。しかし、それは島津軍の巧妙な罠でした。圧倒的な兵力差と伏兵の前に、長宗我部軍は壊滅的な打撃を受けます。元親は家臣の説得で辛くも脱出しましたが、信親は中津留川原に踏みとどまり、決死の覚悟で奮戦します。

彼は尺3寸(およそ1.6m)の大長刀を振るって8人の敵を討ち、さらに太刀を抜いて6人を斬り伏せましたが、最期は力尽きて討ち死にしました。このとき、信親はまだ22歳でした。元親は意気消沈して土佐に帰国後、島津氏と交渉してその遺体を引き取り、高野山に手厚く葬ったと伝えられています。

おわりに

愛する嫡男の死は、元親の精神に深い傷を残しました。彼は冷静な判断力を失い、その後の後継者争いでは、有力な家臣たちを次々と処刑する暴挙に出ます。この一連の混乱が、長宗我部氏の衰退を決定づけました。もし信親が生きて家督を継いでいれば、長宗我部氏は滅亡することなく、土佐藩主として江戸時代も存続していたかもしれません。信親の死は、一族の運命を大きく変える痛恨の出来事だったのです。

【参考文献】

- 山本 大『長宗我部元親(人物叢書)』(吉川弘文館、1960年)

- 平井上総『長宗我部元親・盛親:四国一篇に切随へ、恣に威勢を振ふ』(ミネルヴァ書房、2016年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

歴史IFも含めて、歴史全般が大好き。

当サイトでもあらゆるテーマの記事を執筆。

「もしこれが起きなかったら」 「もしこういった采配をしていたら」「もしこの人が長生きしていたら」といつも想像し、 基本的に誰かに執着することなく、その人物の長所と短所を客観的に紹介したいと考えている。

Amazon ...

コメント欄