「参預会議(1863~64年)」幕末の合議制組織。佐幕派も倒幕派も公議政体論の下で一つになった!?

- 2021/05/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

幕末の日本では、次代の政治制度が模索されていました。そこで朝廷は大名経験者を任命し、京都において合議制の会議である「参預会議」が構築されます。

参預会議は、公武合体と公議政体論の一つの形でした。会議には佐幕派から後に討幕派に転ずる大名も参加。議題には国内の問題が取り上げられます。しかし有力者たちの会議は、やがて勢力争いの様相を帯びはじめます。時代を先駆けた制度は、いつしか争いの火種となっていきました。

参預会議について見ていきましょう。

参預会議は、公武合体と公議政体論の一つの形でした。会議には佐幕派から後に討幕派に転ずる大名も参加。議題には国内の問題が取り上げられます。しかし有力者たちの会議は、やがて勢力争いの様相を帯びはじめます。時代を先駆けた制度は、いつしか争いの火種となっていきました。

参預会議について見ていきましょう。

参預会議の成立

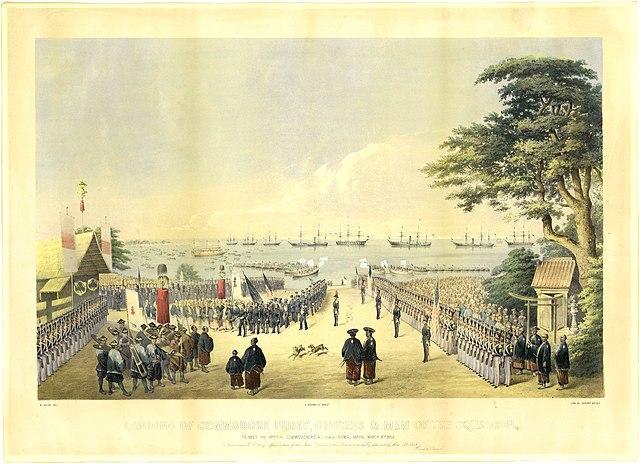

会津藩や薩摩藩による政変

文久3年(1863)当時、日本の政局は混乱を極めていました。幕府の権威失墜により、尊王攘夷派が各地で台頭。京都の朝廷においても急進派の公卿らが力を持つようになります。公卿・三条実美らは朝議を支配して勅旨を乱発する状態でした。長州藩の力を背後に、幕府に対しては強硬に攘夷の実行を求めていきます。

孝明天皇は攘夷主義者でこそありましたが、過激な攘夷論には強い拒否感を示していました。孝明天皇は幕府との協調を目指しており、現状に危機感を抱きます。帝の意を受けて動いたのが、中川宮朝彦親王たちでした。

中川宮は京都守護職・松平容保(会津藩主)と薩摩藩に命じて、在京の長州藩勢力を御所の警備から排除。攘夷急進派の三条ら七卿も長州へ落ちていくことになりました。

あわせて読みたい

参預会議の開催

当時の政治においては、公武合体(朝廷と幕府の融和)論と公議政体論(合議による政治決定)が取り上げられていました。尊王攘夷派の失脚により、政治環境も上記二つを意識した動きにシフトしていきます。朝廷では二条斉敬が関白を拝命。中川宮とともに朝議を主導していくこととなります。また、雄藩(力を持つ藩)においても動きがありました。さらに薩摩国父(藩主の父)・島津久光が参預会議の設立を朝廷に奏上。これが認められて二条城に会議所が設けられることになりました。

参預会議とは、諸藩の政治経験者からなる合議制の組織です。現職の大名やその前任者がメンバーに名前を連ねています。翌文久4年(1864)の2月には、参預の諸侯は老中部屋への出入りが正式に許可。参預会議が国事における課題を議論していくこととなりました。

議題紛糾と参預会議の崩壊

参預会議のメンバーには四賢侯もいた!?

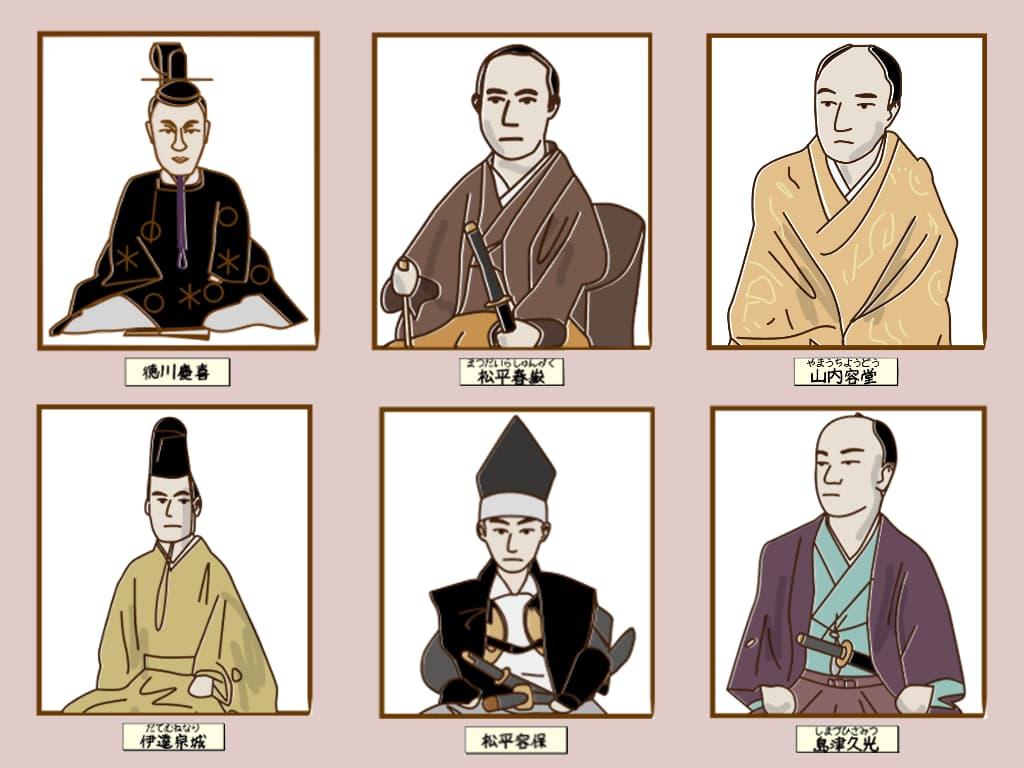

参預会議のメンバーの多くは、大名や大名経験者でした。以下、列記します。- 徳川慶喜(一橋徳川家当主。将軍後見職)

- 松平春嶽(越前藩前藩主。前政事総裁職)

- 山内容堂(土佐藩前藩主)

- 伊達宗城(宇和島藩前藩主)

- 松平容保(会津藩主。京都守護職)

- 島津久光(薩摩藩主・島津茂久の父)

- 長岡護美(熊本藩執政。藩主・斉護の子)

- 黒田慶賛(福岡藩世継ぎ)

特筆すべきは、このうち構成員3人(松平慶永、山内容堂、伊達宗城)が「幕末の四賢侯」に数えられた人物だという点です。

四賢侯(もう一人の薩摩藩主・島津斉彬は早世)は自藩の政治改革に着手しつつ、幕府政治へも積極的に関与してきました。将軍継嗣問題においては徳川慶喜を将軍に推薦。そのため安政の大獄において井伊直弼から弾圧を受けて隠居謹慎を命じられています。桜田門外の変後に再び幕政に影響力を持ち始めるようになっていました。

四賢侯らは、いずれも佐幕派大名です。朝廷と幕府の協力関係を重視して公武合体路線を採用。公議政体論を支持して幕府と雄藩の合議制を目指していました。

長州藩処罰問題での対立

参預会議で議題となったのは、長州藩の処分問題と横浜鎖港に関してです。政変によって京都を追われた長州藩は、なおも政治工作を展開していました。しかし孝明天皇の長州藩に対する逆鱗は解けません。京都からは形勢を見た長州派の諸侯らが撤退していきます。長州藩は家老の根来上総らを使者として大坂へ派遣しますが、入京さえ許されませんでした。そのさなか、彼らは次の事件を起こします。

同年12月、長州藩は関門海峡を通過中の薩摩藩の蒸気船を砲撃。これを沈没させるという暴挙に出ます。事件の一報を受けた久光は激怒。即時の長州征伐の実行や長州藩主・毛利敬親らの大坂召還を主張しました。

しかし容堂がこれに反対。将軍家茂が江戸に帰府後に江戸に召還すべきと主張して対立します。結果、長州の家老の大坂召還した上で、七卿の引き渡しを命じることに決定。従わない場合に征伐するという方針に落ち着きます。

兵庫鎖港問題での主導権争い

横浜鎖港問題には、破約攘夷(通商条約の破棄)の問題が絡んでいました。孝明天皇は熱心な攘夷論者であり、破約攘夷と海外貿易を許可した港の鎖港が会議の中で取り上げられます。しかし参預会議の諸侯は、いずれも開国主義的考えを持った人物ばかりです。当然鎖港には反対の立場を取っていました。諸外国との破約は現実的ではない状況でした。この場合の攘夷の具体的施策とは、兵庫の開港阻止や横浜の鎖港を意味するようになっていました。

幕府は開国の当事者であり、当然攘夷には反対の立場です。しかし先年の家茂上洛の際に、孝明天皇から攘夷実行を約束させられていました。そのため、外国奉行・池田長発を全権としてフランスへ派遣。これは不首尾が前提のものでした。

参預会議においては、久光をはじめ春嶽や宗城も武備充実論(鎖港反対)を主張します。しかし慶喜はここで薩摩藩の台頭を恐れ、限定攘夷論(鎖港支持)を表明。久光と激論を繰り広げることとなりました。

参預会議の崩壊

結局、長州の処罰と横浜鎖港問題では結論が出ない状況に陥ります。さらに参預会議の中で慶喜と久光の関係が悪化。とくに激しく対立を深めていました2月、中川宮邸での酒席においてその対立は決定的なものとなります。泥酔した慶喜はここで中川宮に対して、久光や春嶽、宗城らを「この3人は天下の大愚物・大奸物」と暴言を吐くに及びました。さらに「将軍後見職である自分と一緒にしないでほしい」と主張。久光は大いに気分を害したと伝わります。

久光はこれを受けて完全に参預会議を見限り、幕府との協調姿勢を諦めることとなりました。春嶽や薩摩藩家老・小松帯刀が仲裁にあたりますが、事態は収まりませんでした。このとき、慶喜は幕府老中とも対立関係に至り、老中・水野忠精は参預会議の廃止を主張する発言までしています。

2月25日、山内容堂が帰国の途につきます。3月には参預全員が辞職願いを提出。こうして参預会議は瓦解することとなりました。

参預会議のその後 一会桑と西日本の雄藩

一会桑政権

参預会議の瓦解後、京都政界を主導する勢力が現れます。それは、佐幕派でも尊王攘夷派でもない第三勢力「一会桑」でした。慶喜は3月に将軍後見職を辞任して朝廷の禁裏御守衛総督を拝命。朝廷との距離を縮める一方で、幕府と距離を置き始めます。一橋徳川家当主である慶喜は京都守護職・松平容保、京都所司代となった松平定敬(桑名藩主。容保の弟)と提携。幕府から半ば独立した形で政治勢力を築きます。これが一会桑政権の始まりでした。

一会桑の三者は、役職において政治上の大権を握った存在です。慶喜の禁裏御守衛総督は、京都御所を警護するための役職です。いわば朝廷から「官軍」と認められたことを意味していました。

容保の京都守護職は、幕府において大坂城代や京都奉行らの上位に位置します。さらには畿内諸般の軍事指揮権を有し、幕府の軍事的代弁者の位置でした。定敬の京都所司代は京都における行政機関の長です。加えて畿内や近江や丹波など8カ国の民政を総括する立場でした。

一会桑政権は朝廷・京都・畿内の枢要な権力を掌握。朝廷からの信任を受けつつも、表面上は幕府代弁者として尊王攘夷派に対峙します。

薩摩藩の革新派(討幕派)の台頭

久光は幕政改革を諦め、雄藩連合に傾いていきます。そこには倒幕も考慮に入れられており、幕府の弱体化が企図されていました。慶応2年(1866)には、四侯会議が開催。久光をはじめ、松平春嶽と山内容堂、伊達宗城らがメンバーに名前を連ねました。

この諸侯会議は薩摩藩の主導によって開催されたものです。薩摩藩はこれによって主導権を雄藩連合が握ろうと画策していました。いわばこれは第二の参預会議とも言えるべきものでした。

ここでは再び慶喜と久光が衝突することとなります。久光は長州藩の寛典論を主張する一方、慶喜は兵庫開港問題を議事に優先するように主張します。いわば参預会議とは逆の立場でした。しかしここで慶喜は徹夜の朝議で勅許を勝ち取り、四侯会議側から主導権を奪うことに成功しています。

これにより、久光は雄藩連合での政権奪取を断念。薩摩藩では革新派である西郷吉之助(隆盛)や大久保一蔵(利通)が政治の表舞台を取り仕切るようになっていきました。

以降の薩摩藩は方針を倒幕へシフト。武力討幕を掲げて戊辰戦争へと発展していくのです。

【主な参考文献】

- 川村一彦 『生麦事件と薩英戦争』歴史研究会 2019年

- 芳即正 『島津久光と明治維新 久光はなぜ、討幕を決意したか』 吉川弘文館 2002年

- 渋沢栄一 『徳川慶喜公伝』2・3巻 平凡社

コメント欄