「三原橋地下街」かつて銀座の地下にはリアルな昭和の世界が存在した

- 2023/04/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

「地下街」は日本文化の象徴

道路や駅、公園など公有地の地下に通した通路に沿って店舗や施設がならぶ。このような場所を「地下街」という。日本は他国と比べて地下街が多く、大都市の駅地下はどこも、迷路のように入り組んだ地下街が形成されている。渋谷スクランブル交差点と同様に、これも外国人観光客には興味津々の観光スポットなのだとか。

2010年代頃から東京の各駅では、地下空間のリニューアルがさかんにおこなわれている。「駅チカ」なんて新語も生まれて、小洒落た雰囲気の場所が増えてきた。

しかし「駅チカ」以外となると2000年代に入ってからは、新しい地下街の建設は皆無。リニューアルされたなんて話も聞かない。それどころか、ここで紹介する三原橋地下商店街のように、いつの間にか跡形もなく消滅した地下街もある。

外国人観光客にも日本文化の象徴として注目されている地下街だが、「駅チカ」ブームの影に隠れて、それ以外の地下街は、気がつかないうちに滅亡の危機に瀕しているのではないか?

埋められた橋の下にシャンゼリゼ通りの再現を夢見たが……

銀座四丁目から晴海通りを築地方面に向かって歩く。晴海通りと昭和通りと交差する三原橋交差点の手前。そこが、三原橋地下街のあった場所だ。かつて晴海通りの両側に半円形の不思議な形をした2階建ての建物があり、1階部分には三原橋地下街へ降りる階段が通されていた。地下街や階段が閉鎖された後、建物も撤去されていまは公園になっている。園地の形状は物跡の敷地をそのままなぞったような半円形。それが当時を偲ぶ唯一の名残だろうか。

公園のベンチに座って、かつてこの足の下に存在していた地下街の記憶を辿ってみよう。建物の1階部分から階段を下ると、晴海通りの道幅とほぼ同じ全長50メートル程度の幅の広い通路、その両側に店舗がならび小規模な地下街が形成されていた。

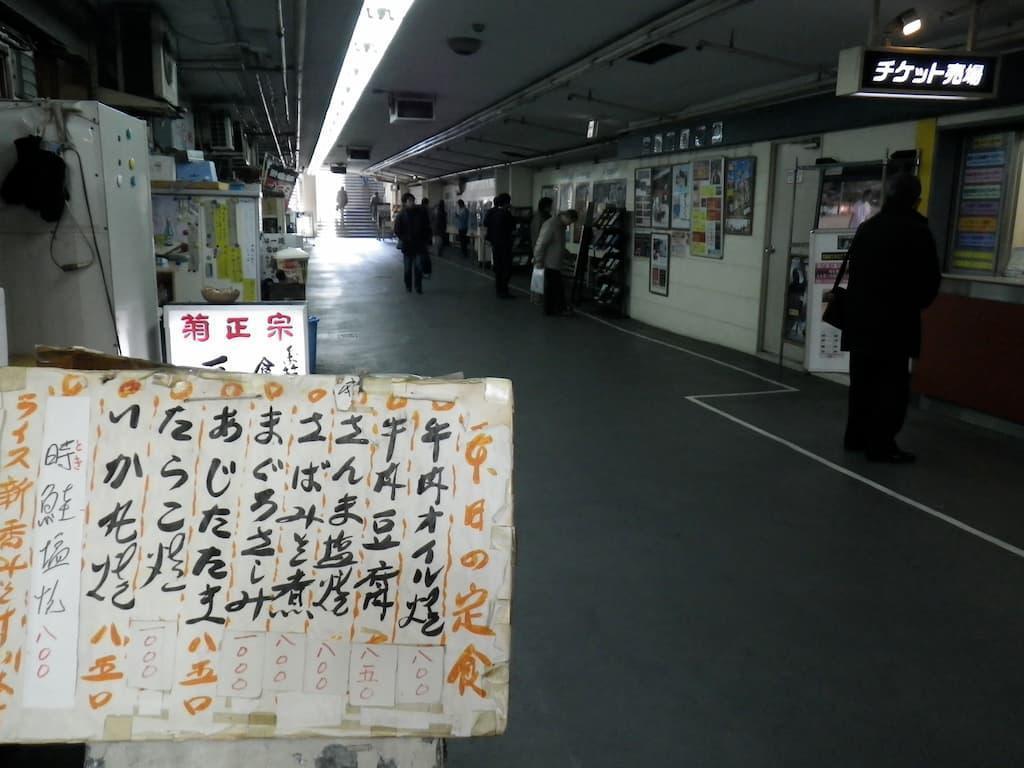

薄暗い照明の下、乱暴に書き殴った居酒屋のメニューが壁に貼られ、開けっ放しの店先からは魚を焼く煙が漂う。有楽町のガード下に似た雰囲気だった。

この地下街で大きな面積を占めていたのが名画座「シネパトス」。Amazon prime では見かけることのないカルトなB級映画が上映されていた。また、怪しいポルノショップとかもあり、店先にどきついタイトルのエロ本自動販売機が置かれていたような。そんなことも、おぼろげに覚えている。

しかし、名画座もポルノショップも、地上ではとっくの昔に絶滅したオワコンだ。

最近は昭和レトロをテーマにリニューアル・オープンした商店街も増えているが、そこでもポルノショップや風俗店の看板は見たことない。清濁も善悪おかまいなし、子供に見せたくないものだって表通りに堂々と存在している。それが昭和時代のリアルな街の眺めだったのだけど……。

三原橋地下街は、そんな「本物の昭和」が残る稀少な場所だった。もったいない。消滅してから10年になろうかという今になって、その思いが強くなる。

三原橋地下街ができたのは1952年のこと。日本の地下街としては上野駅前地下鉄ストアに次いで古いとされている。歴史遺産だと思うのだけど、昭和通りを挟んですぐ近くにある歌舞伎座のように、取り壊しに反対して保存運動が盛りあがるほどの敬意を払われる存在ではなかった。

終戦直後、銀座の街を囲むように張り巡らされていた三十三間堀が、焼け跡の瓦礫の捨場として埋め立てられた。堀に架かる橋はすべて撤去する予定だったのだが、都電が通る三原橋は大き過ぎてそれが困難。そのため川底だけを埋めて橋はそのまま残されることに。

橋の両側には半円形の空地が設けられて、橋の下へと通じる階段が設置される。晴海通りを横断する地下通路として利用されていたようだ。1951年に公開された映画『銀座化粧』のワンシーンにも、当時の様子が映されている。

その後すぐ空地の上に建物が建設された。最近まで目にしていた半円形の2階建てがそれ。建物で蓋をされた橋の下は、地上と隔絶された「地下」になった。

橋が撤去できないならば、橋脚を直接構造にして地下街をつくればいい。と、その計画はかなり早い段階から決まっていたようである。堀の埋め立てが始まる2ヶ月前、1948年4月の新聞でも地下街の建設計画が公表されている。それが大きな話題になり、

「地下に第二の銀座ができる」

「銀座の地下にシャンゼリゼ通りができる」

などといった話が飛びかった。当時、地下街は上野駅地下にあるものが日本で唯一。欧米でもほとんど見かけない。そんな先進的な未来の都市空間が日本に生まれる。敗戦によって地に堕ちた威信もこれで回復する。と、期待が集まっていたようだ。

1953年には三原橋観光会館の名称でテナントの入居が始まる。場所は銀座の一等地だけに、お洒落な店がならぶ華やいだ商店街になるだろう……とか、思っていたようなのだが。その思惑は外れた。

店舗の又貸しが横行してパチンコ店や飲み屋など、好ましくない業種の入店が相次いだ。めざしていたシャンゼリゼ通りの雰囲気には程遠い。まるで場末の横丁みたいな感じに。これでは銀座のブランド力にも悪影響を与えかねないと、地元の業者や地元の区議会議員などからの苦情が殺到したという。

地権者の都もほとほと嫌気が差していたようで、地下街の閉鎖が検討されるようになる。が、立ち退きに抵抗する店舗が多く話は進展しない。結果、問題は棚上げされつづけた。これが地上にある歓楽街だったら、もっと早い時期に本腰入れて閉鎖に動いた可能性はある。地下の目立たない場所。それが幸いしたのか?

東京オリンピックの開催が地下街の閉鎖を決定させた!?

開発に失敗した不良債権。早いとこ閉鎖するにこしたことはないのだが。立ち退きに抵抗する店子との交渉は骨が折れる。このまま放置しておいても、地下に埋もれて目立たない場所だけに誰も気にしないだろう。ヘタに触るとかえって面倒臭いことになる。現状維持、これが得策。と、そんな感じだったのではないか。あくまでも推察だが。

しかし、東日本大震災で風向きが変わる。構造の耐震性に問題があり、崩落の危険があるという。そうなると、このまま放置というわけにはいかない。閉鎖に向けた動きが本格化するようになる。

また、閉鎖を決断した理由のひとつには、2020年に開催される東京オリンピックが関係していたともいわれる。

橋を撤去せずに埋めたことが問題を引き起こしたのである。太鼓状に膨らんだ橋の構造のせいで、道路が盛り上がって大きな起伏ができていた。晴海通りは選手村や多くの競技場が建設される湾岸エリアへのメインルートになるだけに、勾配をなくして道路の見栄えを良くしたい。地下街の閉鎖には、そんな意図が大きく働いていたといわれるのだが。

オリンピック開催までに通りの整備を完了する目標が定められると、もはや面倒臭がってもいられない。滞っていた立ち退き交渉に本腰を入れて、2014年4月には最後まで残っていた「三原カレー」が閉店に。翌月からはすぐに地下街を取り壊し、地下空間を埋める工事が始められた。

平成時代の末期まで都心のど真ん中で奇跡的に生き長らえていた昭和時代の残香は、あっけなく消滅してしまう。

そして、地中に埋る橋脚もきれいサッパリ撤去され、地下街が消滅した現在だが。晴海通りを歩いてみると……ん!?なんだか、まだ微妙に起伏しているよなぁ。地下街が健在していた当時、橋脚がこの地下に埋まっていた頃はどうだったか。これでも改善されて傾斜は緩やかになったのだろうか? 正直、以前のことは記憶にない。気にならない、気にする必要もない程度の起伏だったのかも。

その程度のことなら、橋脚も地下街も、放置したままで良かったのでは?そんな気がする。

高度経済成長期、大量に流入してくる人々を収容するのに、地上は隙間なく建物が造られて飽和状態。地下は過密都市に残された唯一のフロンティアだった。都市中心部の面積を増やし、地上にあふれる人々をそこへ誘導しよう。と、60年代になると地下街の建設が盛んになる。

80年代になっても都市の飽和状態はあいかわらずだが、フロンティアの開拓は地下から空へと移り変わる。地下街のブーム終焉を象徴するように、タワーマンションが脚光を浴びるようになる。高層建築は一度建ててしまえば、地下と比べて安全対策が容易、メンテナンスのコストも割安だという。

そういった経済的理由が大きかったのだろう。また、頭上に聳える高層建築は、やっぱり見栄えがいい。地上からは目に見えない地下街とは違ってよく目立ち、地域のランドマークとしての存在感を放っている。出店を考える業者も、同じ地域でテナントと入居するならこちらを選ぶだろう。

見捨てられた地下街には新規参入の店舗もなく、時代とのギャップは年を経るにしたがって広がるばかり。ターミナル駅と地下鉄などを結ぶ駅地下は別にして、人々から忘れ去られ、地方のシャッター商店街のように閑散とした地下街が各地に増えている。

やがて消え去る昭和時代の遺物。三原橋地下街の消滅は、それを象徴する出来事だったのかもしれない。

コメント欄