江戸三大大火など…日本の政治の中心地である京都・江戸を襲った大火事の歴史

- 2025/02/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

平安・鎌倉時代の大火

京都を襲った大火事で有名なものが「安元の大火」と「建長元年の大火」です。安元の大火

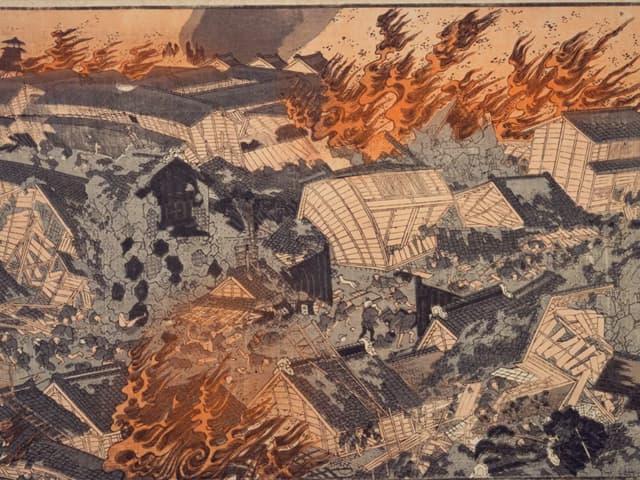

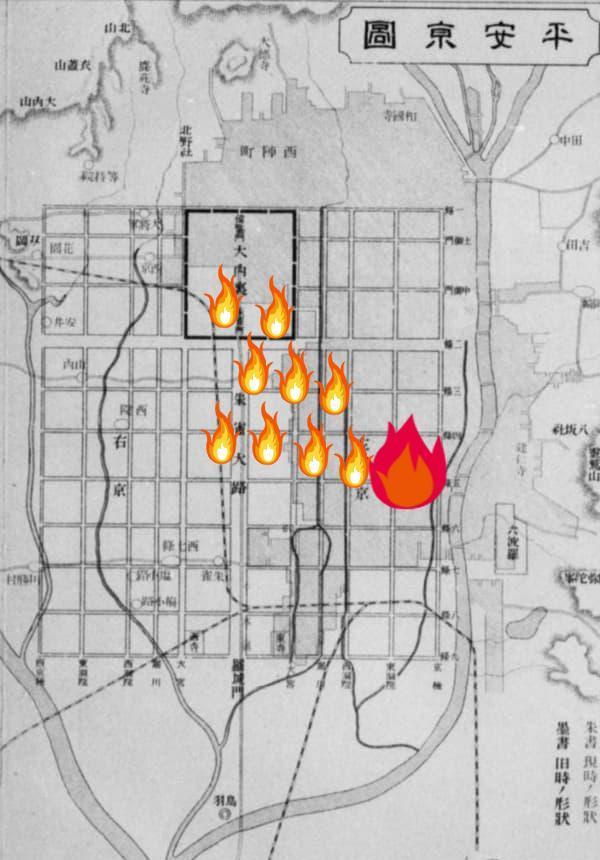

安元の大火は、安元3年(1177)4月28日から翌日にかけて京都で発生した大火災です。そのさまは『方丈記』『平家物語』にも描かれ、内裏も焼けました。火災の経緯は、当時の公家日記に詳しく残っています。火災発生当時、京都は南東からの風が強く吹いていました。4月28日午後10時頃、京都の樋口富小路あたりにある舞人がいた仮小屋が放火されます。折からの強風にあおられ燃え移った火は、延焼領域を扇型に広げながら勢いを増します。その後、幅が8丈(24メートル)ある三条大路や四条大路、28丈(84メートル)ある朱雀大路も越えて燃え広がります。

現在の銀座通りが27メートル、大阪御堂筋線が44メートルなので、それらを軽々と越えてしまうほどで、いかに火の勢いが強かったのかが分かります。

火事は延焼を続け、29日の午前4時頃には内裏の建物に燃え移りました。6時間で3キロ以上を焼き尽くした、凄まじい速さの火事でした。

火が出たと知った公家たちは、家来たちに火元の確認と延焼方向を探らせつつ、内裏にかけつけます。彼らの注進をもとに、高倉天皇は中宮徳子とともに、延焼予想範囲から遠い正親町東洞院の藤原邦綱邸に避難しています。この時、三種の神器も持ちだして無事でした。

風下に屋敷がある公家たちは、早々に避難したことで命は助かりました。しかし急いで避難したので家財はほぼ持ちだすこともできず、書物や日記類がことごとく燃えた例も多数ありました。一方で、敷地内に湿地や池があったため、延焼を免れた屋敷もあったようです。

建長元年の大火

建長元年の大火は建長元年(1249)3月23日に発生した、鴨川を越えた火災です。こちらは『増鏡』に記載が見られます。今回の火事は安元の大火と逆方向で、姉小路室町あたりの火元から南東方向に燃え広がりました。夜明け頃に出火し、南北は三条大路から八条大路まで、東西は西洞院から東京極までを焼き、午後2時頃には鴨川の対岸に飛び火し、蓮華王院(現在の三十三間堂)を焼いて翌日に鎮火しました。

この時、蓮華王院に火の手が迫っているとの知らせを受けた後嵯峨上皇は、自ら蓮華王院に行くと主張して、居合わせた公家を引き連れ御所を出発します。行列が三条京極付近まで来たところ、すでに蓮華王院に火が燃え移っていて危険だという一報がもたらされ、仕方なく御所に引き返しました。蓮華王院は後日、後嵯峨上皇により再建されます。

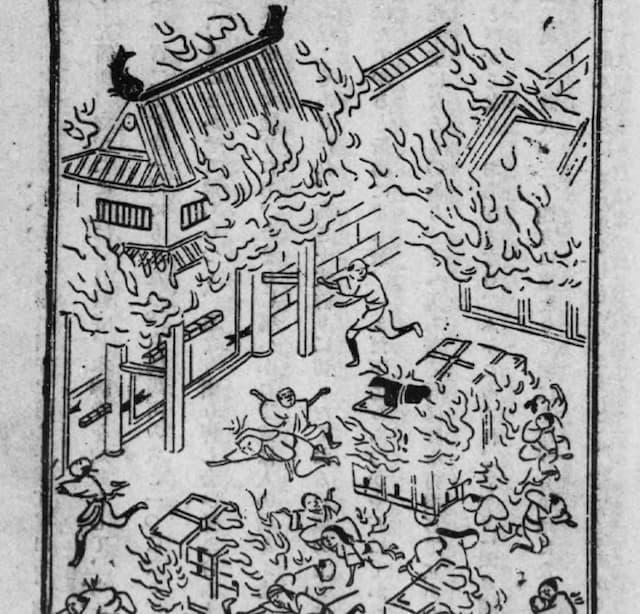

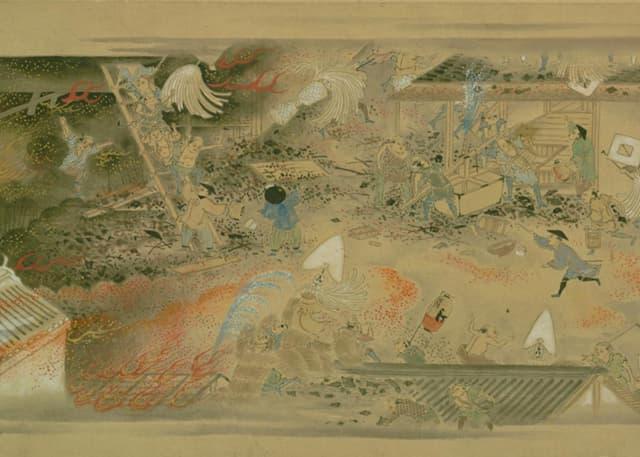

現代とは違った、驚きの消火の対処

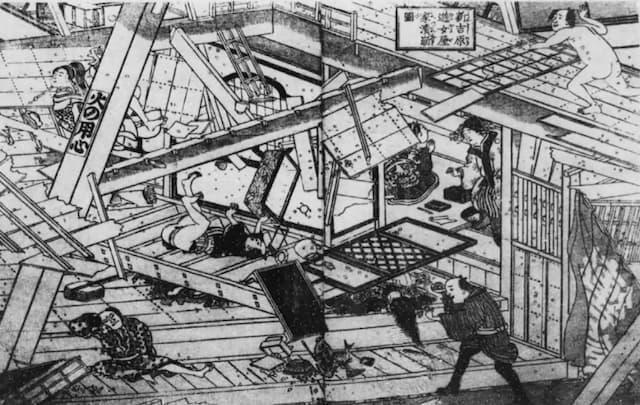

さて、現代では炎を消す時、水をかけることが真っ先に思い浮かびます。水がどこでもすぐ手に入る現代でこそ簡単な方法ですが、水道が整備される前は水が手に入りにくい場所は当然たくさんありました。玉川上水や神田上水が整備された江戸においても、夏には渇水になるほどです。そのため、江戸時代までは、火事が発生したら主に「延焼を防ぐ」ことで鎮火を試みていました。燃えている家の周囲の建物を壊すほか、あらかじめ建物を壊しておいてそれ以上火が迫らないようにするなど、「破壊消防」と言われる方法で火事の拡大を防いだのです。

建物を効率よく壊す必要があったため、消火活動を建築関係の職人がつとめることが多かったそうです。江戸で大活躍した町火消たちも、本業はとび職でした。

江戸時代の大火

江戸時代になっても、大都市・江戸で大火事が多数発生しました。その中でも、三大大火と呼ばれる「明暦の大火」・「明和の大火」・「文化の大火」を取り上げましょう。明暦の大火

まず明暦の大火は、明暦3年(1657)1月18日~20日の火事です。この火事は別名「振袖火事」とも呼ばれています。その由来は、本郷の本妙寺で、持ち主になった娘が次々死ぬ不吉な振袖を燃やそうとしたところ、火がついた振袖が風にあおられ、寺の屋根に落ちて延焼したという伝説があるためです。実際の火元は複数あり、本郷・小石川・麹町あたりから断続的に出火し大火事になりました。

火事の経緯は、まず本郷の本妙寺付近で出火し、神田・京橋・墨田川対岸が燃えました。避難所で火にまかれたり、避難口が閉ざされたりして、この日だけで3万人ほどが死亡したそうです。翌19日午前中、小石川伝通院あたりで出火し、飯田橋や九段一帯が延焼しました。この炎は江戸城の天守も焼きました。同日午後に麹町の民家から出火し、新橋の海岸まで焼けました。

この火事で10万人以上が犠牲になったといわれ、供養のために回向院が建立されました。

以降、江戸幕府は大火事防止の町づくりの政策をとります。たとえば、延焼防止で広小路がつくられ、避難経路として日常的な整備を要求しました。道端に積んでいい物や積み方等も細かく規定されたそうです。同様に、それまでは商店などは庇を長く道に張り出していましたが、防火の観点から禁止されました。江戸町火消の47組ができたのも、この火事がきっかけです。

またこの火事の時、小伝馬町の牢役人が独断で罪人たちを牢から出して避難させました。罪人たちはその心意気に感動して、後日全員自発的に戻ってきたそう。この対応が以降の前例になりました。

明和の大火

明和の大火は明和9年(1772)2月29日に発生し、目黒行人坂大火とも呼ばれています。この火事は目黒の大円寺の放火が原因で、犯人の僧・真秀は、間もなく火付盗賊改の長谷川信雄(鬼平のモデル・長谷川平蔵の父)に捕縛されています。

大円寺からの火は麻布・京橋・日本橋・神田・千住あたりを焼き、いったん鎮火しましたが、本郷から再び出火、駒込・根岸が焼けました。更に3月1日に馬喰町付近からまた火が出て日本橋一帯を再び襲います。

この火事で山王神社・神田明神・湯島天神・湯島聖堂・浅草本願寺などが焼け、老中になったばかりだった田沼意次の屋敷も焼けたそうです。

文化の大火

文化3年(1806)3月4⃣日に発生したのが文化の大火です。十干十二支をとって丙寅の大火とも呼ばれています。この時は芝の材木座付近から出火し、増上寺を焼いて木挽町付近に飛び火、そこから京橋・日本橋・神田・浅草方面が焼けました。この火事では、江戸町奉行所が江戸の8カ所に「御救小屋」をたてて炊き出しをし、11万人以上に支援金をあたえるなど災害復興につとめました。

その他の有名な火事

江戸はこれら三大大火以外にも有名な火事はまだまだあります。たとえば天和2年(1682)12月28日に発生した火事は、八百屋お七の伝説に関わっています。伝説によれば、お七はこの火事で焼け出され、家族と一緒に避難した寺でイケメンの寺小姓に一目ぼれ。お七は後日「また火事になれば彼に会える」として放火し、放火犯として火あぶりの刑になりました。

また、弘化2年(1845)1月24日の火事では、町火消と大名火消が乱闘して死傷者が出るまでの騒ぎになりました。この時町火消を率いたのは新門辰五郎という人物で、侠客として南町奉行・遠山景元や勝海舟らと付き合いがあり、幕末にも活躍しました。

幕末の安政年間(1854~1860)には日本で地震が頻発してますが、安政2年(1855)10月2日には江戸で震度6強と推定される安政江戸地震が勃発し、多くの死傷者がでています。

おわりに

木や紙でできた家に住む日本において、火事は恐ろしい災害でした。現代でも、確かに消防技術が上がり、家自体も燃えにくくなったものの、木綿などより燃えやすい化学繊維を日常的に着ているし、電子機器のコンセントがあちこちにある状況では、火事の危険性は下がっているとはいえないでしょう。大火事の歴史を振り返り、日頃から防火を心がけていきたいものです。【主な参考文献】

- 片平博文『貴族日記が描く京の災害』(思文閣出版、2020年)

- 黒木喬『江戸の火事』(同成社、1999年)

コメント欄