「皆さんパンを食べませう」 日本のパン作りの先駆者たち

- 2023/09/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今では世界各国のパンが味わえる日本。これも勤勉で研究熱心な多くのパン職人のおかげですが、そんなパンはいつ頃日本にやって来たのでしょうか。

鉄砲と共にやって来た初めてのパン

日本に初めてパンがもたらされたのは戦国時代。種子島に鉄砲を伝えたポルトガル人が自分たちの食料として持ち込んだのが最初とされます。その後、布教のためにやって来たキリスト教宣教師のために、「キリストの肉」ともいわれたパンは南蛮貿易が盛んだった肥前の平戸や長崎で作られます。しかしこれは外国人のためのもので、日本人にパン食はほとんど広まりませんでした。やがて江戸幕府の鎖国政策により、唯一海外への窓口になった出島でのみ、オランダ商人のためのパンが細々と作り続けられました。

次にパンが日の目を見たのは幕末・明治のころ。天保13年(1842)4月12日に韮山代官・江川英龍(ひでたつ)が韮山の私邸でパンを焼いた記録が残っています。

なぜお代官様がパンを焼いたのか?江川は地方の一代官ではありましたが、国防に強い関心を持ち、幕府に海防の進言もしています。そして彼が兵食として目を付けたのがパンでした。パンは軽くて持ち運びに便利、それに腐りにくいのであらかじめ調理して兵に配れます。戦場での煮炊きは煙を出すので敵に部隊の居場所を察知されてしまいご法度です。

本格的なパン屋さん開業

安政5年(1858)に日米修好通商条約が結ばれたのを皮切りに、日本は諸外国と次々に条約を結び横浜港など三港が開港します。港近くに外国人居留地が造られ、彼らは下働きに雇い入れた日本人にパンの作り方を教えます。商売としてのパン屋は横浜開港の翌年、安政7年(1860)に内海兵吉が現在の横浜港郵便局付近にあった外国人向け日用食品街で、『富田屋』を開いたのが始まりとされます。

内海兵吉はフランス軍艦ドルドーニュ号のコックから教えを受け、焼き始めましたが、それはイースト菌を使った本格的なパンではなく、小麦粉を原料とした焼き饅頭のようなものでした。

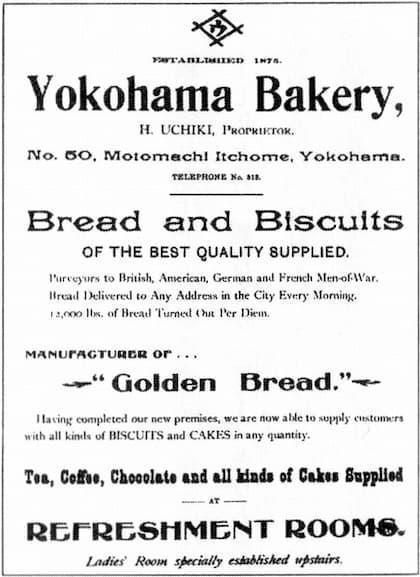

文久2年(1862)にはアメリカ人W・グッドマンが開業、慶応元年(1865)にはイギリス人ロバート・クラークが、横浜駐屯軍の御用商として横浜山下町に「ヨコハマベイカリー」を開業します。明治政府のお雇い外国人の半数以上がイギリス人だったので、クラークが焼く大型のイギリス風山型パンは特に好評でした。

このヨコハマベイカリーに住み込み見習いとして入ったのが打木彦太郎です。彦太郎は横浜の大地主の息子でしたが、「文明開化の時世に乗り遅れないように」と明治11年(1878)14歳の時に弟子入りします。彦太郎は10年間の修行の後、帰国するクラークから暖簾を受け継ぎ、元町に移って開業しました。

この店はその後、「ヨコハマベイカリー宇千喜商店」と名前を変え、二代目三郎が継承、海軍の御用商人となって販路も県下一円に広がります。銀座資生堂・東京ステーションホテル・上野精養軒など有名どころに納品、現在も「ウチキパン」として元町で営業しています。

出稼ぎ先で覚えたパン作り

明治元年(1868)から大正9年(1920)にかけて、多くの日本人が海外に出稼ぎに行きます。北米に11万5000人、ハワイに11万2000人、ブラジルに3万4000人、その他カナダやフィリピンなどで、彼らは本場現地で製パン技術を学び、帰国後に技術指導者として活躍します。1900年代初めにアメリカへ渡った田辺玄平は、ドライイーストの研究に私財を投じ「玄平種」を作り上げます。帰国した田辺は「食糧問題の根本的解決はパン食の普及にあり」とのスローガンを掲げ、大正2年(1913)に東京下谷に食パン工場を建設、「玄平種」をもとにそれまでの団子のようなパンではなく、ふっくら美味しいパンを焼き上げます。

玄平種を使えばパン種作りの職人がいなくてもおいしいパンが作れるので同業者の競争が激しくなります。しかし美味しいパンの普及を目指す田辺は、全国から技術を学ぼうと集まってくる若者たちに、製パン技術はもちろん配達による販売法まで惜しげもなく教えました。大正8年(1919)に麻布に新しく作られたパン工場は、田辺を塾長とする製パン塾のようでした。

ロシアパンブームとドイツ窯

日露戦争(1904~1905)では8万人に及ぶロシア兵捕虜が日本各地に収容されます。彼らの食事に供するパンを日本の製パン業者が提供しますが、これが捕虜の口に合いませんでした。そこで捕虜が直接業者のもとに出向いてパン焼きの指導を始めます。このときロシア兵が伝えたのは全粒粉で作った大型の直焼きパンでした。愛知県豊橋市の洋風堂と言うパン屋にもロシア兵が指導にやってきます。店の従業員はその時のことを

「彼らの製パン技術は確かなものだった。日露戦争後日本でロシアパンが流行ったが、彼らが味を広めてくれたおかげだろう」

と話しています。

ロシア革命以降、日本の街角でもロシアパンが売られました。革命の混乱を嫌って日本にとどまった捕虜や、革命を逃れてきたロシア人たちが生きるためにパンを作って売り歩いたのです。しかし専門のパン職人が焼いたものではないので、出来は今一つだったために日本に根付きませんでした。

第一次世界大戦が始まり、ドイツの租借地だった中国青島に攻め込んだ日本軍は、ドイツ兵5000人を捕虜として連れ帰ります。彼らは日本各地の収容所に送られますが、今度は捕虜の食事用として収容所内にドイツ窯が作られ、そこで捕虜たちが自分たちのパンを焼きました。小さな収容所では捕虜が町のパン屋に出向いて、日本のパン職人と一緒に自分たちのパンを焼きます。

こうしてあちこちにドイツ式のパン焼き窯が作られ、日本人職人もドイツ式の製パン技術を学びました。ドイツ兵捕虜の中には解放後も日本にとどまって、パンや洋菓子・ソーセージを作って成功した者もいます。

名古屋の収容所にいたハインリヒ・フロインドリーブもその1人で、現在のジャーマンホームベーカリー(フロインドリーブ)の祖です。

パンの友は嘗めもの?すでにバター乗せご飯も

パンの普及とともにバターやチーズも一般家庭に広まって行きます。雪印メグミルクの前身である酪連が、昭和3年(1927)にバターPR用のパンフレットを作っています。缶と紙箱入りの雪印北海道バターの広告が掲載されていますが、現在でもお馴染みの黄色地に北海道の地図・北海道バターのロゴ入りです。

昭和33年(1958)には「和食にもバターを」とのコピーで、ご飯・味噌汁・煮物などの和風献立の食卓にケース入りバターが添えてあります。バターの和風食べ方として、なんと熱々のご飯にバターを乗せる食べ方を紹介しています。醤油も垂らしたのでしょうか… あの頃からバター乗せご飯ってあったのですね。

おわりに

最初はバターやジャムなどは「嘗めもの」と呼ばれる高価な舶来品でした。ジェリーには「凍膏」の、ジャムには「煮膏」などの薬臭い字が当てられ、バターに至っては「乳蒲鉾(ちちかまぼこ)」と呼ばれました。【主な参考文献】

- 小泉和子『パンと昭和』(河出書房新社/2017年)

- 安達巖『パンものと人間の文化史』(法政大学出版局/2021年)

コメント欄