田沼時代の人災と天災…田沼意次は次々と襲いかかる災害にどう後始末をつけたのか?

- 2025/01/23

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

しかし実のところ、田沼意次が活躍した時代は「とても不運な時代」だったのです。人災と天災が絶え間なく発生し、その後始末にひたすら追われたのが田沼政治の真の姿である、といっても過言ではないのです。

ここでは、あまり語られない田沼時代の人災と天災、そして田沼のとった後始末について述べてみましょう。

人災 百姓一揆

田沼意次が仕えたのは9代将軍・徳川家重、そして10代将軍・徳川家治です。家重は吉宗の長男であり、家治は家重の長男ですので、8代将軍・徳川吉宗の直系と言っても良いでしょう。つまり吉宗の行った享保の改革の後始末をしなければならない時代でした。

徳川吉宗

┏━━┳━━┫

宗尹 宗武 家重

┏━━┫

重好 家治

┃

家基

吉宗の行った改革は簡単に言うと、武家と百姓は倹約に努める一方で、百姓には増税を課して幕府の財政を立て直すというものでした。それは成功しましたが、百姓の恨みを買う結果となり、あちこちで百姓一揆が多発しました。

田沼意次が幕政に大きく関わるきっかけとなったのも、美濃国郡上藩(現在の岐阜県郡上市八幡町)で起きた大規模な百姓一揆である郡上一揆(ぐじょういっき、1754~58年)の裁定役としてでした。極端な財政不足に陥っていた郡上藩は、百姓にさらなる課税を課そうとしたため、遂に大規模な一揆を引き起こしてしまうことになります。

この一揆の勢いはすさまじく、ついには江戸幕府の老中への直訴という事態にまで発展しました。当然ながら百姓が老中に直訴するというのは、それだけでも打ち首ものですが、それさえも厭わない程にすさまじかったのです。

直訴を受けた老中はこれを受理したので郡上一揆は幕府の法廷で審理されることになりました。しかし審理は長期化して中断もあって中々進みません。この間、一揆を起こした百姓はさらに組織化を進め、徹底抗戦の構えを崩しませんでした。

進まない審理に業を煮やした百姓達は、ついに目安箱に直訴を行います。「目安箱」というのは徳川将軍が直接、見分するものなので、この直訴は9代将軍・徳川家重の目に触れることになりました。一部では言語不明瞭のゆえに愚鈍な将軍とも思われている家重ですが、彼の頭脳は鋭敏でした。家重はこの一件を幕府の評定所で扱うこととし、裁定役に田沼意次をあてたのです。というのも、この一件には幕府の人間にも問題があると家重は考えたようなのです。あえて幕府の要職にはなく、第三者的な目線で判断できそうな田沼意次を裁定役にしたと考えられます。

厳正な評定が行なわれた結果、郡上一揆の首謀者とされた農民らに厳罰が下される一方、領主であった郡上藩主の金森頼錦(かなもり よりかね)は改易となり、幕府高官であった老中、若年寄、大目付、勘定奉行らが免職という前代未聞の結果となりました。つまり、郡上一揆では百姓側だけに問題があるのではなく、領主、幕府にも問題があったという結論に至ったのです。

この結論は将軍家重が予想していた内容と一致したらしく、家重は満足したようで、むしろ裁定役の田沼の手腕を評価しました。以後、田沼意次は老中となって幕政をリードしていくことになります。すべては吉宗の享保の改革の行き過ぎが原因と言って良いでしょう。田沼意次はそんな時代に幕府の中枢を任されることになったのです。

郡上一揆は宝暦4年(1754)の発生から収束するまでに実に5年もの月日を要しました。そして、ようやく終わったと思ったら、今度は宝暦11年(1761)に上田騒動という大規模な百姓一揆が発生し、意次はその対応に追われます。以後も明和元年(1764)の伝馬騒動、明和5年(1768)の新潟明和騒動などと、一息つくと次の大規模百姓一揆が起きるという具合であり、田沼時代とは「百姓一揆が最も多発した時代」でもあったのです。

このように次から次へと発生し続けた人災は、享保の改革の後始末をやらされることになったようなものです。さらに追い打ちをかけるように、明和9年(1772)には江戸三大火災の一つに数えられる「明和の大火」が発生。死者は1万4700人、行方不明者は4000人を数えています。

天災 異常気象と大噴火

田沼意次が幕政をリードした宝暦(1751~64)・明和(1764~72)・安永(1772~81)・天明(1781~89)期は、世界的に異常気象と大規模な火山噴火が頻発した時期でもあり、日本でも洪水や干ばつ、それに続く飢饉が頻発した時期でした。

なぜこの時期に異常気象が起こったのかは正確には分かりません。しかし明和7年(1770)7月28日には日本全国でオーロラが見られたという記録があり、どうも地球規模で何かあったのではないかと考えられるのです。

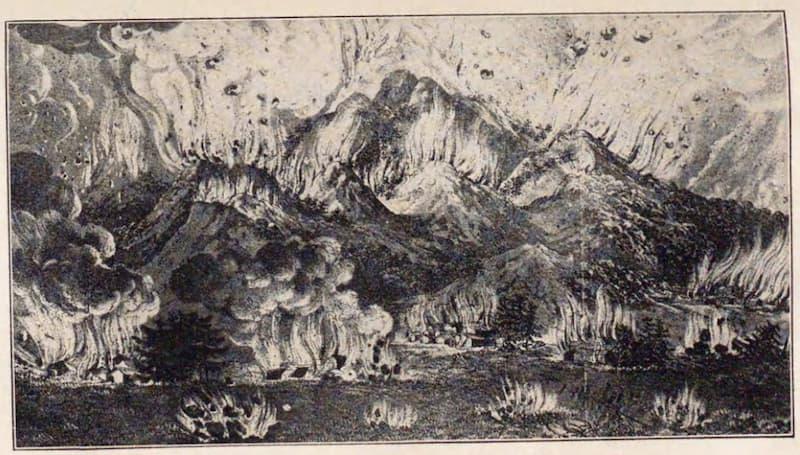

同時期に三原山・桜島・浅間山が大噴火を起こし、多くの人々が犠牲になりましたが、この時にアイスランドのラキ火山、グリムスヴォトン火山が大爆発を起こし、膨大な量の火山ガスが放出され、成層圏まで上昇した塵は地球の北半分を覆い、地上に達する日射量を減少させ、北半球に低温化・冷害を招きました。

そうとは知らない日本でも冷害が襲い、4大飢饉の1つと言われる天明の大飢饉(1782~88)を招きます。この現象は世界中に大きな衝撃を与え。フランス革命の端緒ともなったと言われています。

当時の日本は鎖国していて、主産業が農業である以上、ひどい冷害に襲われれば当然、食料不足が発生します。天明の大飢饉では主に東北地方の農業が壊滅的な打撃を受け、さらに浅間山の火山灰まで降ってくるという始末で、もはや手に負える状況ではなくなってしまったのです。

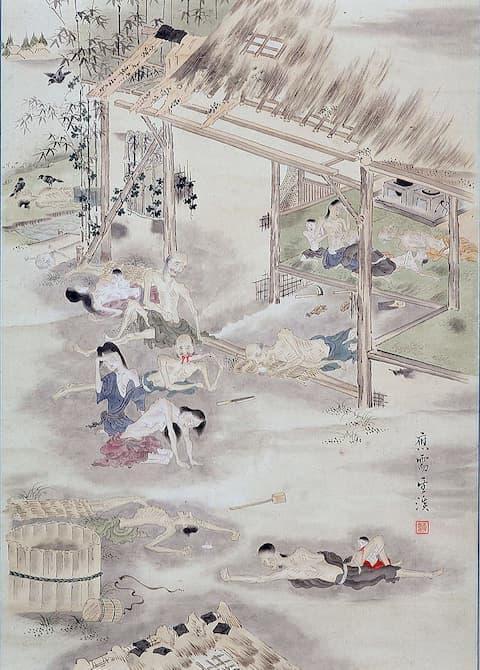

飢餓とともに疫病も流行し、全国的には92万人余りの人口減を招いたとされています。この時の状況を杉田玄白は『後見草』という書物に以下のように記しています。

「死んだ人間の肉を食い、人肉に草木の葉を混ぜ犬肉と騙して売るほどの惨状」

「在町浦々、道路死人山のごとく、目も当てられない風情にて」

当時の稲は耐寒性がなく、寒冷になりやすい東北地方では本来、作物としては不適切であったのです。ですので冷害に弱く、収穫皆無となる危険性を秘めていたことも原因でした。

人災・天災は田沼のせい?

これほど人災と天災が同時に襲い掛かってくると、政治で何とかなるものではありません。そんな時期に政権を任された田沼意次は想ったことでしょう。しかし、当時の考え方では人災や天災は為政者の人徳によるもの、という考えがあり、次のような意見が大勢を占めたのです。

こうした考えから、一般庶民の間で田沼の人気はどんどん地に落ちていきました。現在、私達が教えられている日本史では田沼意次は「賄賂政治の温床」と言われることも多いのですが、実は賄賂政治がまかり通っていたのは田沼時代以前からでした。

一例として「賄方」(まかないがた)の例をあげましょう。

賄方とは江戸城の食料調達役の役人です。江戸城に住む人たちのための食料調達をするのが役目ですので、野菜市場や魚市場へ行き、物を見定めて良しと思えば買い上げました。しかし、買い上げるといっても「御用である」と言えば、他の商人は何も言えず、されるがままにせざるを得なかったため、お買いあげ金額は、ほんの ”はした金” でした。

このため、賄方の役人が来ると、「袖の下(=ワイロ)」を渡し、自分の店からは御用お買い上げがされないようにしたのです。特に高級魚や新鮮な魚類を扱う卸問屋などでは、普通に売れば3両にもなる品を20文くらいで御用お買い上げされたらたまりません。ですので「袖の下」は安いものでもあったのです。

これは一例ですが、役人の中でも一般庶民と直接的な関わり合いを持つ役人は、当然のごとく何等かの「袖の下」を取っていました。それは自然の成り行きであり、一種の潤滑油的な存在として行政と一般庶民の間がギスギスしないようにする役割を果たしていたのです。

そうした役人たちは身分、階級ともに低いことが多く、薄給だったので、「袖の下」は生活を支える大事な収入源ともなっていました。

つまり、賄賂はこれまでの慣例通りなのです。有名な松の廊下の浅野内匠頭の刃傷沙汰も浅野内匠頭が慣例となっている「お礼金」を吉良上野介に渡さなかったからだと言われていますが、さもありなん話です。高家という家柄は気位は高いものの、薄給でした。ですので「お礼金」という名の賄賂は生活の糧でもあったはずなのです。それを出さなければ意地悪の一つもしたくなろうと言うものです。

忠臣蔵(浄瑠璃、歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の略称)は田沼時代をぐっと遡る5代将軍・徳川綱吉の時代です。この時代から賄賂というのは慣例化していたと見てよいでしょう。なのに田沼意次が今更のように賄賂政治家と言われなければならないのは何故でしょうか。ずっと前から慣例化していたことなのに。

つまるところは人災・天災が重なり、「田沼意次の人徳がよろしくないから」と悪評が立ったからです。一度、悪評が立つとなんでもかんでも悪い方に取られてしまうのです。しかしアイスランドの火山が大爆発したのと田沼意次の人徳とは何の関係も無いことは明白です。つまり、「不運」というしかなかったのです。

それでもやらねば! 田沼が行なった後始末とは?

しかし、いくら運がないといっても起きてしまったら後始末をしなければなりません。それは政治家の義務といえます。こういった大災害や大人災の後始末には多額の資金が必要となります。江戸幕府には万一に備えた備蓄金がありましたが、それも何も計画せずに支出していたら、使い切ってしまうこともあったでしょう。

老中・田沼意次に課せられた任務とは、「人災、天災の後始末をしながらも、江戸幕府の財政を改善しながら備蓄金の流出を少しでも防ぐこと」だったといっても過言ではありません。

当然ながら、江戸城の維持にかかる各種経費の節約、節減はたくさん実施されましたが、それだけではとても多額の後始末金を賄うことはできません。なので田沼意次は積極的に「あの手この手」を打っていきます。

では、具体的にどんな手を打ったのか? 次に田沼意次の行なった財政改善策と、その実施結果を見てみましょう。

運上金、冥加金制度の発動

もはや百姓に増税を課すのは難しい状況です。ならば他の産業から税を取り立てるしかありません。田沼意次は8代将軍の徳川吉宗が用意した「株仲間」という制度を発動させます。この制度は商人に対して独占権を与える代わりに税金を納めさせるという方法であり、要するに商人から税金を取ろうとしたのです。これが一般的には「重農主義から重商主義への転換」と言われますが、他に税金を取り立てられそうなところはなかったので当然の選択と言えるでしょう。

しかし、株仲間の希望者はあまり多くはありませんでした。大手の商店はあらためてお墨付きを貰わなくても実質的に独占状態であるところも多々あったからです。むしろ中規模の商店が大手の独占を阻む目的で株仲間を申し込んできました。

ただ結果的には、いくら江戸幕府のお墨付きがあろうとも、実態として大商店の寡占状態にある市場を変えることはできませんでした。ですので運上金、冥加金は僅かな上がりしかなく、株仲間の発動が大きな利益を幕府にもたらすことはありませんでした。

長崎貿易の改善

幕府の財政を圧迫していたものに「長崎貿易の赤字」というものがありました。砂糖などの輸入品を銀で支払っていた長崎貿易ですが、田沼はこの支払いを銀ではなく、アワビや貝柱の干物などに変更することに成功します。これらの品々を「俵物(たわらもの)」と言います。俵物で支払うことにより、長崎貿易は黒字に転換して銀の流出を抑え、逆に銀の輸入が増えることにもつながり、この改善は相当に効果的なものでした。

ここで浮いた銀を使い、田沼意次はさらに次の手に打って出ます。

貨幣制度の改善

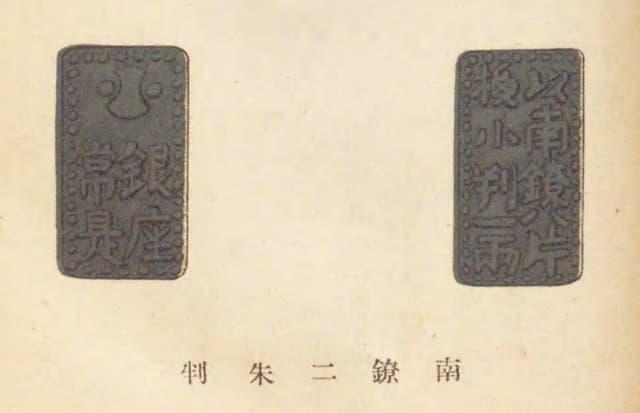

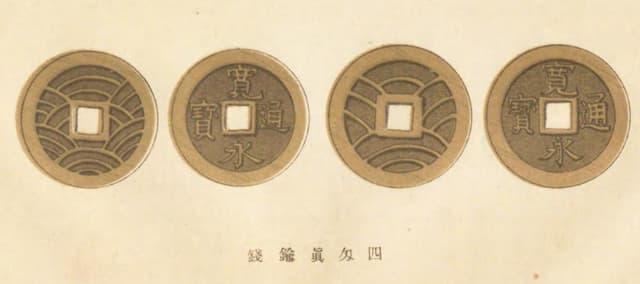

貨幣制度の改善というと、すぐに小判などの金貨の貴金属含有量を減らすという、かつて徳川綱吉に仕えた勘定奉行の荻原重秀が行なった方法を思いうかべる人もいるかもしれません。しかし金貨の改鋳は世間一般の受けが悪く、むしろ通貨価値を下げる結果となってしまうことを田沼は知っていたようです。ですので、この手段は取らずに別の案を実行しました。当時、金座では両と分の金貨を、銀座では秤量貨幣である丁銀を作っており、銭座では1文銭を作っていました。おかげで1文銭の次の貨幣は1分金という、一般庶民から見ると1円玉と1万円札しかないという非常に不便な状態が続いていたのです。そこで銀座に「南鐐2朱銀」という貨幣を作らせて発行することにしたのです。

これは銀の両替で稼いでいた両替商からの猛反発を招きますが、強引に押し切って発行にこぎつけました。おかげで一般庶民は不便な状態から解放されると同時に、新貨幣を大量に発行することで大きな発行利益が幕府にもたらされました。さらに田沼は銭座に、裏面に波模様を描いた大振りの銭を作らせて「4文銭」として発行させました。これも貨幣の利便性を高める一方、幕府に大きな発行利益をもたらしたのです。

江戸時代の貨幣制度が比較的利便性の高いものになったのは、この2朱銀と4文銭の発行によるところが大きいというのは、紛れもない事実です。

御手伝普請の再発動

3代将軍・徳川家光の時代より、諸藩の財政力を弱めるために「御手伝普請(おてつだいぶしん)」という制度がありました。要は公共工事を諸藩の費用負担で実施させていたのです。これが効力を発揮して諸藩の財政は弱っていきます。本来であれば行政の中枢である江戸幕府が行うべき公共工事を諸藩にやらせていたのですから、その分、幕府の支出を抑える効果もありました。しかし8代将軍・吉宗はあまりにも諸藩の財政が困窮するのを見かね、御手伝普請の制度を取りやめてしまいます。吉宗の時代には農民から得た増税分があったので、それでも大丈夫だったのです。

しかし田沼はこの御手伝普請を復活させることにしました。当時の江戸幕府の財政状況では、とても全ての公共工事を幕府の費用でまかなうことは無理と判断したのでしょう。その最初の公共工事は木曽三川分流工事と言われるものでした。

濃尾平野を流れる木曽川・長良川・揖斐川の3河川は川底が浅く、しかも3本の河川が合流したり分流したりと、細かく複雑に入り乱れていました。このため、非常に治水が悪く、下流の村では「輪中」と呼ばれる家を桶で囲んだような形にし、頻繁に起こる洪水に対処している始末でした。

この地域からは根本的な治水工事をしてほしい旨の嘆願書が頻繁に出されており、かつ濃尾平野は穀倉地帯でもあったために早急に手が打たれることになったのです。そして、この工事の御手伝普請に名指しされたのは九州の雄藩である薩摩藩でした。

薩摩藩側から見れば、自藩には何のメリットもない公共工事なので迷惑千万な話です。当初は「一戦交えるべき」という強硬意見もあったようですが、最終的に薩摩藩は受諾し、金と技術者と工事責任者を出すことになりました。

ただ、工事は難航して失敗が繰り返され、薩摩藩からは多くの自害者と病死者が続出。さらには支出金も40万両を超える膨大な額となり、藩にとって大ダメージとなりましたが、何とか2年で工事終了にこぎつけることができました。もし、これを全て幕府の御用金で賄っていたら、備蓄金は底をついていたかもしれません。

また、江戸の町の水運を賄っていた利根川においても治水工事が必要となり、このお手伝い普請は仙台藩に命じられました。こちらも22万両もの工事費用がかかり、仙台藩は巨額の借金を抱えることとなります。これも、もし幕府がやっていたら丸かぶりするところでした。

御手伝普請は諸藩にとっては迷惑な話ですが、幕府の財政を維持するためには、やむを得ない選択だったと言えるでしょう。ただし、幕府の財政は助かりましたが、諸藩の田沼憎しの感情は日に日に増していったのです。これは見方によっては田沼意次が悪者になることで幕府の財政を守ったとも取れるのです。

御用金令の発令

財政的に追い詰められた藩は、大阪の大商人から借金をすることが多々ありました。「御用金令」とは、大名への貸付を幕府と商人が共同で行い、利息も商人と幕府で分け合うことで、幕府や諸藩の財政不足を補う制度です。この制度があれば、困った諸藩を救うことができ、幕府も利益の分け前に預かれるという、一見、都合のいい案だったのですが、のちに天明の飢饉が発生して貸し倒れ、借金も出てくる始末でした。大阪の商人らは次第に大名への貸付を渋るようになっていったため、結局は大した利益を生まないまま廃止されてしまいました。

案としては悪くないのですが、運が味方してくれなかったといえるでしょう。

貸金会所の実施

諸国の寺社・山伏はその規模などに応じて最高15両、全国の百姓は持ち高100石につき銀25匁、町人は所持する家屋敷の間口の広さ1間につき銀3匁、を幕府に対して毎年5年間支払うように命令したもので、ほぼ全国民に対する強制的な徴収でした。このお金は困窮した諸藩に貸し出され、5年後以降に利息をつけて返済される、という仕組みだったのですが、天明の大飢饉の真っ最中にやることではありませんでした。残念ながら発令から2か月で撤回せざるを得なくなっています。

上知令

利益の大きい産業のある領土を幕府領に編入するという虫の良い案です。具体的には秋田藩の阿仁銅山に上知令が出されましたが、当然ながら猛反発にあって頓挫しています。わずかに尼崎藩領の摂津・西宮(菜種の産地)を代替地と交換することに成功したくらいで、他には利益を生んだものはありませんでした。

拝借金の停止

拝借金とは、経済的苦境におちいった大名・旗本を救済するため、無利子・年賦返済で融資するという制度なのですが、天明3年(1783)に停止となりました。おわりに

こうして列挙してみると、結局うまくいったのは「長崎貿易の改善」「貨幣制度の改善」「御手伝普請の再発動」の3つであり、他の政策は実らなかったと言えます。8代将軍・吉宗の時には300万両あった準備金は、田沼時代が終わる頃には81万両にまで減っていました。ただ、備蓄金というのは、こういった人災・天災などの突発的な事件に対応するための物なのですから、当然と言えば当然の支出です。

もし成功した3つの政策がなかった場合、江戸幕府の準備金はどうなっていたのでしょうか。おそらくは81万両も残ることはなかったでしょう。つまり、田沼意次はよくやったと思えるのです。

自分が悪者になることで幕府の財政を支えた影の功労者として、本来ならば吉宗と並んで称されてもおかしくはない位の実績を上げていると言えるのではないでしょうか。

そもそも、この時期に百姓一揆が頻発したのは享保の改革のせいだったことを考えたら、田沼意次は実に損な役割をやらされたとも言えるのです。しかし、その損な役割をしっかりとこなし、何とか幕府の財政を持たせたという点はもっと評価されても良いと思われるのです。

ですが、それは未来から見た結果の歴史観でしょう。同時代の人々にとっては誰かを悪者にしなければ腹の虫がおさまらなかったのではないでしょうか? 田沼意次は進んで汚れ役を引き受けたと考えれば、実にあっぱれな政治家だったと言わなければならないでしょう。

【主な参考文献】

- 青木虹二『百姓一揆総合年表』(三一書房、1971年)

- 辻善之助『田沼時代』(岩波書店、1980年)

- 後藤一朗『田沼意次 ゆがめられた経世の政治家』(清水書院、1971年)

- 江上照彦『悲劇の宰相・田沼意次』(ニュートンプレス、1982年)

- 関根徳男『田沼の改革 江戸時代最大の経済改革』(郁朋社、1999年)

コメント欄