「中国大返し(1582年)」明智討伐に向けた秀吉軍団の大・大・大行軍はここがすごい!

- 2020/05/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

秀吉が主君・織田信長の死を知り、弔い合戦のために本能寺へ急行したという「中国大返し」。本記事ではその全貌に迫ります。

中国大返しとは?

天正10(1582)年6月2日の朝、本能寺の変が勃発。織田信長が家臣の明智光秀に討たれました。

当時、羽柴秀吉は備中で毛利方の高松城を包囲していましたが、信長の死を知るとすぐに明智討伐のために全軍を京都へ向かわせます。この秀吉軍団による京都への大行軍がいわゆる「中国大返し」です。

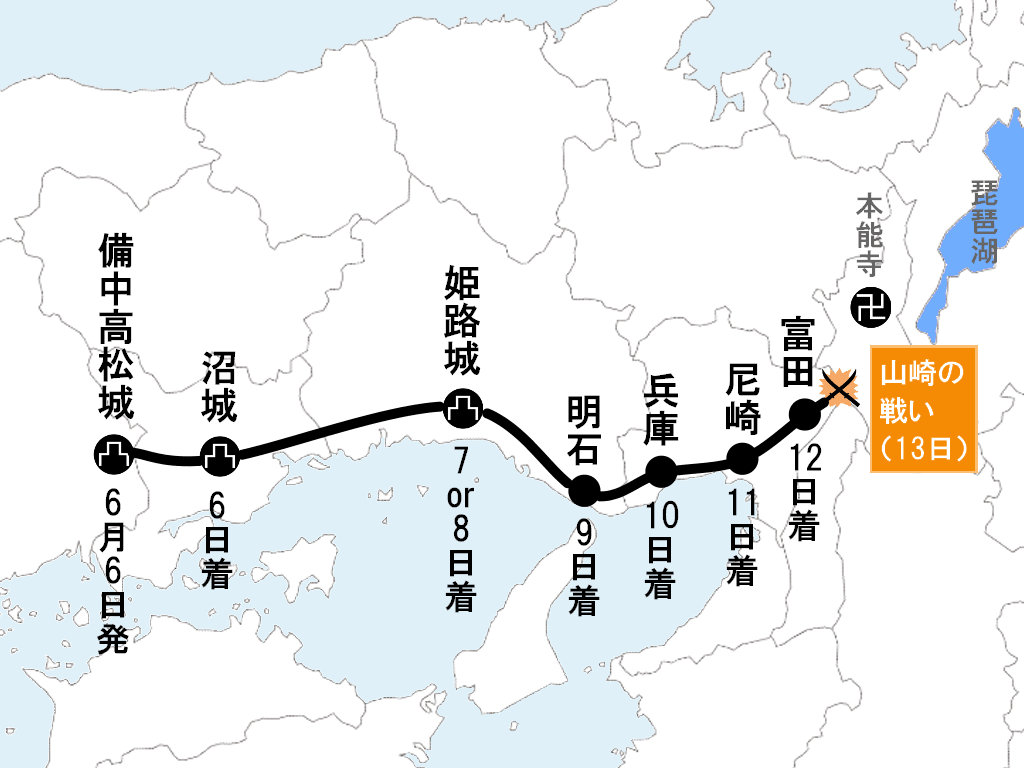

備中高松城(現在の岡山県岡山市)から、山崎(京都府乙訓郡)までは235キロメートルもありました。今のように便利な交通手段もない時代にも関わらず、秀吉は異例の早さで山崎まで到着するのです。

秀吉が信長が亡くなったという知らせを聞いたのは、6月3日の夜から4日未明にかけてと言われています。ただ、秀吉が出発した日がいつなのかはハッキリとはわかっていません。

仮に最も有力だとされている6日に出発していたとしたら、13日には山崎に着いていたので約8日間で移動したというワケです。毎日およそ25キロメートルの道のりを移動していたことになります。

指揮官たちは馬に乗っていたにしても、兵卒は歩きだったと思われるから、疲労も相当なものだったと考えられます。

中国大返しのスケジュール&マップ

では、具体的にどんな風にして移動をしたのでしょうか。詳細をみていきましょう。

まず、6日に高松城からスタートし、沼城まで約22キロメートルの道のりを経て到着。7日にはおよそ80キロメートルの道のりを高松城から姫路城まで移動したという文献が残されています。

戦国当時にわずか1日で80キロの移動を、しかも大軍勢で行ったというのは驚異的らしいです。

毛利軍がいつ追いかけてくるか分からない状況だったため、秀吉としては一刻も早く姫路城に到着しておきたかったのでは、と考えられているようですね。

さらに、姫路城に到着しておけば、全員がゆっくりと休息することもできると考え、多少無理をしてでも姫路城に向かったのだろう、と言われてます。

しかし、秀吉としてはそれだけの理由で移動を急いでいたわけではありません。様々な武将たちに織田信長の敵討ちを行うことを書状を用いて知らせることによって、味方につけるという狙いがありました。

そのため、一刻も早く書状を送る時間を作れるよう姫路城に早めに到着しておきたかったというわけです。

そして、9日には約35キロメールほど移動して明石に到着す明石に到着してからは、毎日の移動距離が30キロメートル以下になります。

これは、光秀の味方となっている兵士たちからの攻撃を警戒しながら進むと同時に、秀吉たちが織田信長の弔い合戦に向かっていることを周りに広く知らせるためでもあったようです。

加えて、池田恒興を始めとして中川清秀、高山重友たちの摂津の諸将、織田信長の一族の織田信孝、丹波長秀たちと合流をしたかった、と考えられています。

翌10日は明石から兵庫に向けて約18キロメートル、11日には兵庫から尼崎へ約26キロメートル移動しています。

続く12日には尼崎から富田へと約23キロメートルほど進軍しました。

このとき秀吉は、信長の敵討ちに向かっている自分たちのことを知らせながら移動していただけでなく、先遣隊も先発させていたようです。何故なら秀吉たちが12日に富田に到着した時、既に光秀たちの勝竜寺城に襲撃をしている部隊がいたからです。

これは、光秀たちのもとに秀吉軍が到着したことをスピーディーに知らせ、味方を集めるためだったと考えられます。また、光秀たちを慌てさせる狙いもあったのではないでしょうか。

明智討伐の勝利は中国大返しにあり!

その後、13日の昼には富田から約6キロメートル移動して山崎へ到着。梅雨の時期だったことから、この日は雨が降っていたと言われています。

秀吉が山崎に到着したときには、秀吉が敵討ちをすると知らせながら移動したことが良い結果につながり、摂津の諸将らをはじめ、諸勢力が秀吉軍に合流。

秀吉の出発当初、軍勢は2万人だったといわれてますが、200キロメートル以上もの道のりを超えて山崎まで到着したときには、4万もの軍勢となっていたのだから、中国大返しはまさに大成功でした。

また、スピーディーな移動と無傷で山崎へ移動していることをアピールするという情報操作も巧みでした。

この日、秀吉軍が山崎の戦いで明智軍に勝利したことは周知のとおりです。秀吉は時間や諸将らを上手く味方につけたことが功を奏し、勝利を収めることができたのでしょう。戦後、25日に秀吉は織田信孝と一緒に美濃・尾張に入り、光秀軍の残党を一掃したとされています。

まとめ

主君だった信長の敵討ちのために指揮を執り、見事に光秀軍に勝利した秀吉。その後まもなく行なわれた清須会議では、中国大返しと明智討伐の実績が認められ、秀吉の発言力が強く、織田家臣筆頭の柴田勝家をも凌ぐ所領を手に入れることになったのです。

中国大返しが秀吉の天下統一を現実のものにさせたと言っても過言ではないでしょう。

【参考文献】

- 小和田哲男『秀吉の天下統一戦争』(吉川弘文館、2006年)

- 『豊臣秀吉読本』(新人物往来社、1992年)

コメント欄