平安中流貴族、地方官任官に期待するも遠国への都落ちも辛いもの

- 2024/10/31

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

平安時代、下・中流貴族の運命を決める、大臣以外の諸官職を任命する朝廷の儀式「除目(じもく)」。「今年こそは大国の受領に」と願う求職者たち。でも決めるのは上流貴族の胸三寸だった?

下・中流貴族が目の色を変える「除目」

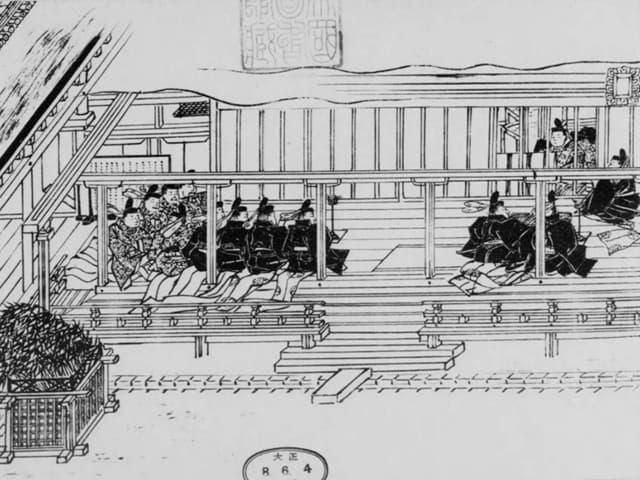

平安時代、誰をどの官職に付けるかは、年に2回行われる春の除目・秋の除目で決めました。秋の除目では中央官庁の官吏を任命し、春の除目では地方官を決めます。この他にも除目は賀茂の祭りに向けて年末に行われたりします。下・中流貴族の関心事はもちろん地方官を決める春の除目であり、これは正月11日から3日間、三位以上の「公卿」と呼ばれる上流貴族たちが、清涼殿の御前に集まり、天皇も出御して審議・評定を行います。まず位の低い官職から決めて行き、次第に高官に進みます。

では何を基準にして決めるのでしょうか?これが実は「これこれの試験に合格すれば登用」などと言う決まった基準が無いのですね。公卿たちの思惑一つなんです。

「この者は引き立てておけば何かの時に使える」

「この者からの献上品は気が利いていたな…」

当然、このような情実が絡んでくるのです。

年若い女房にまで頭を下げ、選ばれるほうは必死

こんなあやふやな基準では選ばれる方は堪りません。袖の下・お追従に自薦他薦の文が飛び交い、これに落ちればまた1年無職、運良く守に選ばれれば蓄財の大チャンス。もう人目など気にしていられません。幸い自薦が許されているので、白髪交じりの良い大人が任官申請文書を持ってあちこちの女房の局をまわり、自分よりはるかに年下の女房に「どうぞ宜しく申し上げてください」などと頭を下げて回ります。

清少納言などは彼らを横目に見て、

「除目のころの宮中は本当に面白い。四位五位の若い男が自薦文書を持ち歩くのは頼もしく見えるが、白髪頭の人間が若い女房に自分がいかに有用な人物であるかを得々と話すのは見ものだ」

などと枕草子に書いています。そう言う清少納言の父親・清原元輔こそ必死に頼んで回った1人で、右近と言う女房に頼み込み、67歳でようやく周防守に、80歳でやっと肥後守になれました。

菅原道真の直系で四代目の子孫・菅原孝標(すがわら の たかすえ)はどうも人として好ましからざる振る舞いもあったようで、上総介の任期が明けてから13年間も声がかかりませんでした。この男の娘が『更級日記』の作者の菅原孝標女ですが、彼女も今年こそは今年こそはと父親の任官を待ち望み、同じ境遇の友人と歌を詠み合っています。その時の歌は以下。

「暁を何に待ちけん思ふことなるとも聞かぬ鐘の音ゆえ」

(なぜ(除目の話合いが終わる)暁を待っていたのでしょう、鐘が鳴るようには私の思いは成らなかったのに)

申文の整理に大わらわの「蔵人所」

この自薦他薦の文の事を “申文(もうしぶみ)” と呼びます。自薦の場合は、「私はいかにこの官職を務めるのにふさわしいか、職に就いた暁には忠勤を励み国の役に立ち…」と滔々と書き連ねます。紫式部の父のように、一編の漢詩が天皇の目に留まり、越前守を勝ち取ることもありますから、自信作を披露するのも手です。他薦だと本人が現在属している組織や父親・兄などが「私の代わりにこの者をお願いします」と申し出る場合もありました。自分が現在就いている官職を辞しますので、その後釜として「自分の子弟をよろしく」というのが多かったのです。これには “辞官申任(じかんしんにん)” などと、ちゃんと名前も付いているほど普通に行われたことです。

“申文”は1回の除目ごとに大量に提出されますが、これを整理するのが「蔵人所(くろうどどころ)」です。もともと蔵人は、皇室の文書や諸道具を整理・管理する役目をこなしていました。蔵人所が作られてからは宮廷の機密文書や詔勅の扱いを任され、宮中の行事・事務なども管理する秘書部的役割を務めています。

平信範(たいら の のぶのり)は仁安2~4年(1167~69)まで蔵人頭を務めた人物ですが、その間にも“申文”は多く提出されています。除目が終わると、“申文”は用済みのただの紙になりますから、まだまだ紙が貴重品だった当時信範は集まった“申文”を持ち帰り、その裏面を自分の日記『兵範記(ひょうはんき)』の料紙として使いました。信範の倹約精神のおかげで多くの貴重な文書が現在まで伝わっています。

任官は幸運か都落ちか

こうやって苦労して手に入れた、どこそこの国の守の職、では手放しで大喜びかと言うとそうでもありませんでした。今までは無職の頼りない身で奉公人にも馬鹿にされていても、ともかくも都で暮らせました。しかしやっと決まった任国が雪深い越しの国や九州の果てでは喜びも半減です。菅原孝標もようやく常陸介になれた時はすでに60歳を超えていました。常陸国(現在の茨城県の大部分に相当)は都より遠く離れた東夷の住む国。本人も次のように嘆いています。

「待ちに待った挙句にかく遥かなる国になりたり」

太宰府といえば都に次ぐ第二の大都市であり、筑前国の国府は太宰府にあります。そんな筑前守になったのが貧窮問答歌で有名な山上憶良(やまのうえの おくら)です。庶民の貧しい暮らしに理解があったような憶良で、国内第二の都市に赴任しているのに嘆いています。

「天離る鄙に五年住まいつつ都の風俗(てぶり)忘らえにけり」

(5年も田舎住まいをしていたので、都の風習など忘れてしまったよ)

憶良本人も都の生活は離れがたかったでしょうが、共に任地へ下っていく妻や子供も同じ思いです。

清和天皇の孫娘の一条君(いちじょうのきみ)は宮中で女房生活をしていましたが、夫が壱岐守となったのではるばる玄界灘を超えて壱岐島まで行くことになります。宮中の生活から壱岐島では地の果てのように感じた事でしょう。

60、70になって地方官の職に就き、生活の安定は得ても都が恋しい、と嘆き暮らしながら任地で亡くなる者も多かったのです。

おわりに

現在ならば地球の裏側でも瞬時に情報は共有できます。しかし平安の時代、都の付近の近江や河内・和泉であっても頻繁に詩歌を交わしたり歌を詠み合ったりも出来ず、都暮らしになれた貴族たちにはつらい事だったでしょう。【主な参考文献】

- 井上幸治『平安貴族の仕事と昇進』吉川弘文館/2023年

- 繁田信一『わるい平安貴族』PHP研究所/2023年

- 山口博『悩める平安貴族たち』PHP研究所/2023年

コメント欄