『源氏物語』弘徽殿女御と傍去らずの惟光。魅力的な脇役たち

- 2024/04/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

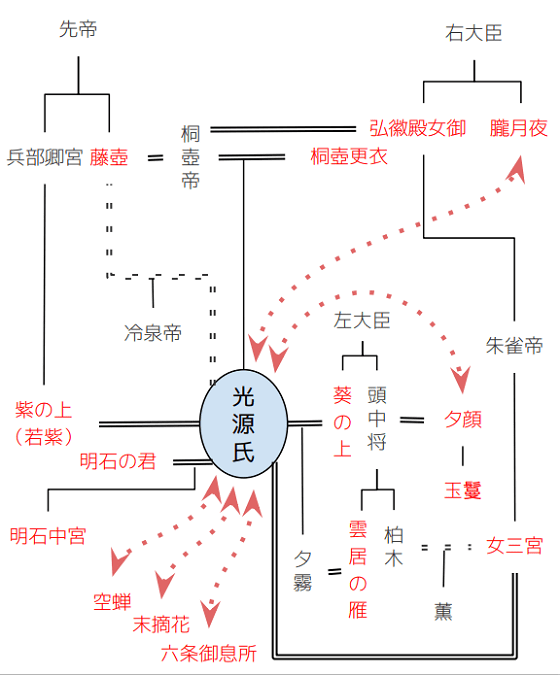

『源氏物語』の登場人物は総勢で500人を超えると言います。主人公の光源氏をはじめ、紫の上や頭中将、藤壺中宮、六条御息所、夕顔、明石の君、夕霧、薫、匂宮など、主な登場人物の他にも、数多くの人間が脇を固めます。彼らはそれぞれの人生を懸命に生きたなかなかに魅力的な人々です。

最初に入内した弘徽殿女御

弘徽殿女御(こきでんのにょうご)は右大臣後の太政大臣の娘で、一族の期待を一身に背負って光源氏の父親である桐壷帝(きりつぼてい)の皇太子の時代に入内します。見事、第一皇子と2人の皇女をもうけますが、最初に入内した妃の宿命として桐壷帝が盛りの帝になられる頃にはその容色は衰えていました。

そこへ出現したのが、若く美しい光源氏の母である桐壷の更衣。彼女は宮中生活で後ろ盾になるはずの父親・按察使大納言をすでに亡くしていますが、夫の遺言を守ろうとする未亡人の北の方の意思で入内します。確かな後見者も持たない桐壷の更衣が帝の寵愛を一身に集めたものですから、他の妃たちは穏やかではありません。その急先鋒が弘徽殿女御でした。

やがて帝と更衣の間には玉のような男の子・光源氏が生まれます。その後、一層激しくなる後宮での嫌がらせに耐えかねるように更衣は亡くなります。世を去った桐壷の更衣への思慕に嘆き暮らす桐壷帝。その悲嘆ぶりや更衣の忘れ形見源氏の可愛がり方を見て弘徽殿女御はまたしても立腹、さらには第一皇子である自分の子を差し置いて「源氏が皇太子に立てられるのではないか」と疑いますが、さすがにそれはありませんでした。

終生源氏憎しの思いに囚われた弘徽殿女御

自分の子が無事皇太子となったので少しは源氏憎しも治まっていた弘徽殿女御ですが、源氏が左大臣の娘・葵の上の婿になったことでその怒りは再燃します。実は葵の上には皇太子への入内の要請があったのです。葵の上の父親は権力も財力も持つ左大臣、母親は桐壷帝と同腹の内親王なので、葵の上が入内し、男御子を産めば将来の中宮の座は確実です。しかし左大臣はそれを断って娘を源氏の妻にします。しかるべき後見を持たない源氏に、左大臣家の後ろ盾を得ようとする桐壷帝の配慮ですが、

「宮中から望まれた入内を蹴ってまで大事な娘を年若い源氏に娶わせるとは、皇太子を馬鹿にした話ではないか」

弘徽殿女御の怒りは源氏と左大臣に集中します。

やがて桐壷帝は崩御、めでたく皇太子が即位して朱雀帝となり、弘徽殿女御は妹の朧月夜(おぼろづきよ)を入内させて宮中を右大臣の勢力で固めようとします。ところが入内前の大事な体の朧月夜が源氏と関係を持ってしまいます。我が子・朱雀帝へ奉るはずだった女君を2度までも源氏が奪ってしまった、これだけでも弘徽殿女御は怒り心頭ですが、最初は怒っていた父親の右大臣までが

「丁度良い事に源氏の君は正妻を亡くされた。いっそ入内の話は無かった事にしてこの君を朧月夜の婿に迎え、我が家に花を添えようではないか」

と言い出す始末。

不甲斐ない父親を叱り飛ばした弘徽殿女御、策を巡らして源氏を須磨へ追い落とすことに成功しますが、眼病を患った朱雀帝が源氏の帰京を願います。すでに最大の後ろ盾である父親の太政大臣も世を去っており、弘徽殿女御は朱雀帝の強い願いを拒み通すことが出来ませんでした。

やがて源氏の帰京、朱雀帝の突然の譲位、自身の眼病と不本意な事の続くうちに世を去ります。

傍去らずの惟光

源氏の若き日の恋の冒険に必ず傍に従っていたのが藤原惟光(ふじわら の これみつ)です。惟光は源氏の乳母である大弐(だいに)の子供で源氏とは乳兄弟の間柄、このころ身分の高い家に生まれた子供は生母の元を離れ、乳母の乳を飲んで育ちます。その乳母の実の子供が乳兄弟で、実際の兄弟以上の存在として共に育ちます。なまじ血のつながった実の兄弟は時として権力争いのライバルになりますが、乳兄弟はそんな心配もなく、生涯を主人として仕え兄弟として親しみ共に過ごします。

惟光が初めて顔を出すのは源氏が病の大弐の乳母を五条の家に見舞う場面です。ここで夕顔と出会った源氏、その素性を探ったのも惟光ですが、実は夕顔は「母の家の近くに美しい女がいる」として最初に惟光が目をつけて狙っていた女性です。源氏が夕顔に夢中になって行くのを見て「さぞ美しい女だったのだろう。自分がさっさと奪っておけばよかった。俺は何と心の広い男だろう」と自嘲しながら恋の文使いを務めます。

やがて源氏が連れ込んだ古院で夕顔は物の怪に襲われて亡くなりますが、ショックで茫然自失、役に立たない源氏を邸に送り返し、遺骸を運び出してすべての始末をつけたのも惟光です。その後も素知らぬ顔で母親の五条の家を訪れ、通っていた男は源氏ではないかとの残された夕顔の家人の疑いを打ち消して源氏を守ります。

源氏は連れ出した女性を亡くしておきながら逃げとおしたのですね。

若紫との出会いの場にも居合わせ、須磨落ちにも従う

熱病に罹った源氏が祈祷のために北山の僧都を訪れた時も従った惟光、その時垣間見したのが幼い若紫です。一目で心惹かれた源氏のために何度も文を持ち、北山の山荘を訪れた惟光。源氏が二条院の住まいに若紫を引き取った時も甲斐甲斐しく世話を焼き、2人が結ばれたときには女房に命じては源氏が気恥ずかしいだろうと、三日夜の餅を自分で作って若夫婦の枕元に差し入れます。源氏が須磨へ追いやられたときにも、明石の君を訪れた夜も当然供をし、明石の君を源氏が京へ迎えるときには屋敷の手配もします。源氏が見初めた朧月夜の素性を探ったり、須磨から戻った源氏が花散里を訪れる時にも供をしました。

その途中で門も傾き土塀も崩れ、人も住んでいないような屋敷の前を通りかかります。常陸宮の邸だったことを思い出した源氏。「末摘花はどうしているだろう」と気にかかり、訪ねようとします。生い茂る下草を馬の鞭で払いながら、源氏に露が当たらぬよう傘を差し掛けて案内するのも惟光でした。

明石の入道を気取る惟光

このように源氏の忍び歩きには常に従い、源氏が人に知られたくない秘密にもかかわった惟光ですが、自身の位が上がるにつれ、物語からは姿を消していきます。源氏に五節の舞姫を献上する役目が回って来た時、惟光の娘が選ばれます。この時、惟光は摂津守で左京大夫を兼任している惟光朝臣として登場します。最初は娘を出すのを渋っていた惟光ですが、選ばれた舞姫たちはそのまま宮仕えが出来ると聞いて承諾します。源氏も大層な気の入れようで、舞姫の衣服や付き添いの童女の選定その衣装なども大騒ぎで整えていました。

父親の屋敷を訪れた夕霧が惟光の娘の舞姫を垣間見て心を惹かれます。雲居の雁との仲を父親の内大臣、昔の頭中将に咎められて気が塞いでいた夕霧は舞姫に文を書きます。

その手紙を惟光が見咎めますが、夕霧からの文だと知ると上機嫌になり「宮仕えさせるよりもこの若君に差し上げたいものだ、私も明石の入道を気取ろうか」などと言って周りの者を呆れさせます。

おわりに

源氏物語32帖の梅枝に惟光宰相の子の名前が出てきますので、このころには宰相にまで出世していたようです。長年源氏に忠実に仕えたのが評価されたのでしょうか。この時を最後に惟光は源氏物語から姿を消します。【主な参考文献】

- 紫式部作 与謝野晶子訳『全訳源氏物語』角川文庫文/2008年

- 西沢正史/編『源氏物語作中人物事典』東京堂出版/2007年

コメント欄