本多忠勝の子孫は江戸以降、どうなったのか?

- 2017/11/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

徳川四天王として称えられ、現代にも天下無双の将として知られている本多忠勝。関ヶ原の戦いを最後に、戦場にでることはなかったが、忠勝の子孫たちは江戸幕府以降、どのような歴史をたどっていったのだろうか?

現在まで繋がっていた忠勝の子孫

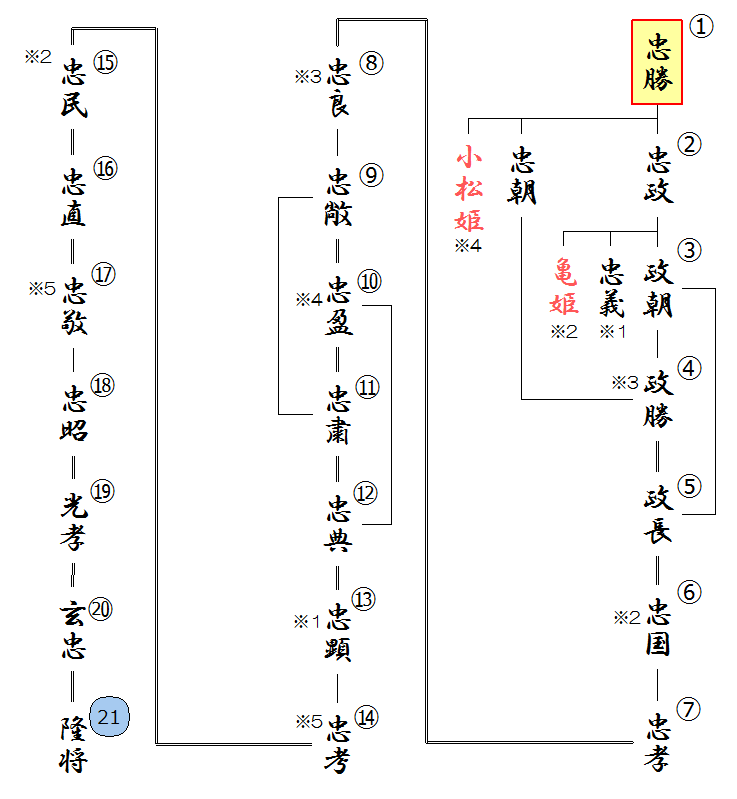

さっそくだが、忠勝を初代とする家系図をみてほしい。

家系図内の ※印の数字は、血脈がつながっていることを意味し、二重線は養子として家督を継いだことを意味している。

系図を見ると、21代にわたって当主が続いているのがわかる。実は最後の本多隆将氏(21代目)は現在の当主であることから、忠勝家は代々、江戸から現代まで受け継がれていたようだ。

なお、隆将氏は忠勝の鎧を所有しているとか。また、以前に徳川四天王の末裔が一堂に集まって行なわれた浜松市のイベントでは、先祖から「(忠勝は)ただ勝つのみ。強い武将だった」と聞かされていた、と話していたという。

忠勝の血脈は途絶えた?

さて、子孫が現代にも繋がっているのはわかったが、忠勝の血脈も受け継がれているのだろうか?系図でわかるように、後継者が養子の場合がかなり多い。だが、養子が継ぐ場合でも、分家から迎え入れるなどして忠勝の血筋がつながっており、18代忠昭などは、「初代忠勝→2代忠政→二男忠義→・・・・→13代忠顕→14代忠考→・・・・→17代忠敬」、といったように忠勝の血筋をつなげているのがわかる。

ちなみに10代忠盈と12代忠典は、真田信之(=小松姫の夫)の血脈を受け継いでいる。しかし、19・20・21代はいずれも養子であり、調べた限りでは3人とも忠勝の血脈を受け継いでいないようである。

忠勝家の処遇は?

戦国期に多大な功績を残した本多忠勝だが、その子孫たちは江戸時代にどのような処遇を受けたのだろうか?先に結論をいってしまうと、江戸期には実に10回も転封(=領地を別の場所に移すこと。国替え。)されており、8代忠良の代には減封(15万→5万石)までされている。同じ徳川四天王の井伊直政の子孫が、江戸時代に大老を務めているのと比較すると、良い処遇とはいえなかったように思う。

最後に初代忠勝から17代忠敬までの簡単な年表でまとめたので、統治した藩の変遷や役職などを確認してほしい。

| 初代忠勝 |

・天正18年(1590)、家康の関東移封の際に、上総国大多喜藩10万石を拝領 ・慶長6年(1601)、大多喜藩→伊勢国桑名藩(10万石)に転封 |

| 2代忠政 |

・慶長14年(1609)、先代の隠居によって家督を相続 ・元和3年(1617)、桑名→播磨国姫路(15万石)に転封 |

| 3代政朝 |

・寛永8年(1631)、先代の死によって家督を相続 |

| 4代政勝 |

・寛永15年(1638)、先代の死によって家督を相続。同時に姫路→大和国郡山(15万石)に転封 |

| 5代政長 |

・寛文11年(1671)、政勝の死後、後継者争いで政勝の実子・政利と知行を分割(政長9万、政利6万) |

| 6代忠国 |

・延宝7年(1679)、先代の死によって家督相続。同時に郡山→陸奥国福島(15万石)に転封 ・天和2年(1682)、福島→播磨国姫路(15万石)に転封 |

| 7代忠孝 |

・宝永元年(1704)、先代の死によって家督相続。同時に姫路→越後国村上(15万石)に転封 |

| 8代忠良 |

・宝永6年(1709)、世嗣がおらずに断絶危機だったが、分家出身ながら幕府の命で家督相続 ・宝永7年(1710)、上述の経緯から、村上→三河国刈谷に減転封(5万石) ・正徳2年(1712)、刈谷→下総国古河(5万石)に転封 ・享保19年(1734)以後、老中を務める |

| 9代忠敞 |

・宝暦元年(1751)、先代の死によって家督を相続 ・宝暦9年(1759)、古河→石見国浜田(5万石)へ転封 |

| 10代忠盈 |

・宝暦9年(1759)、先代の死によって家督を相続 |

| 11代忠粛 |

・明和4年(1767)、先代の死によって家督を相続 ・明和6年(1769)、浜田→三河国岡崎(5万石)に転封 |

| 12代忠典 |

・安永6年(1777)、先代の死によって家督を相続 ・相次ぐ転封で財政難となり、幕府に配慮を願い出るも冷遇される |

| 13代忠顕 |

・寛政2年(1790)、先代の早世によって家督を相続。同時に相次ぐ養子問題で家督抗争が起こるが、幕府の調停で解決 ・忠顕は藩政を顧みずに遊興にふけったため、藩の財政がさらに悪化 |

| 14代忠考 |

・文政4年(1821)、先代の隠居によって家督を相続 ・文政11年(1828)、矢作川の洪水によって藩の財政はさらに悪化 |

| 15代忠民 |

・天保6年(1835)、先代の隠居によって家督を相続 ・弘化3年(1846)に寺社奉行 ・安政4年(1857)に京都所司代 ・万延元年(1860)に老中 ・明治2年(1869)、隠居 |

| 16代忠直 |

・明治2年(1869)、先代の隠居によって家督を相続。版籍奉還によって岡崎藩知事に任じられる ・明治4年(1871)、廃藩置県により、藩知事が免職となる |

| 17代忠敬 |

・明治13年(1880)、先代の死によって家督を相続 ・明治17年(1884)、子爵を授けられ、宮内省式部官に就任する ・明治37年(1904)以降、貴族院議員を務める |

コメント欄