徳川家臣団まとめ。家康が構築した組織構造や家臣の顔ぶれ、その変遷など

- 2023/01/10

多くの苦難を乗り越え、最後には天下人にまでのし上がった徳川家康。その生涯を支えたのは、三備、岡崎三奉行、徳川四天王など、多くの優秀な家臣たちであったことはいうまでもありません。

今回の記事では、家康時代の徳川家臣団の組織構造、およびその変遷をみていきたいと思います。

今回の記事では、家康時代の徳川家臣団の組織構造、およびその変遷をみていきたいと思います。

三河・遠江時代 ~三備の軍制確立

家康は幼少から今川家で人質時代を過ごしたことはよく知られています。その後、桶狭間の戦いをきっかけに今川からの独立を果たして、永禄9年(1566年)頃には三河国を統一しました。これと同時に領国の支配体制も整備していくことになります。三備の軍制とは?

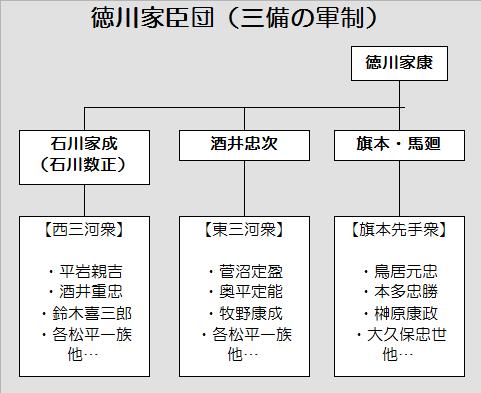

まず、軍事面においては、"三備" と呼ばれる軍制を構築します。これは以下の図のように3つに分けて家臣団を編成しました。

- 家康旗本衆:家康直属の部隊。家康を護衛する馬廻衆と、旗本先手衆に分けられる。

- 東三河衆:酒井忠次を旗頭に、松平一族や東三河国衆らが配下に編入。

- 西三河衆:石川家成を旗頭に、松平一族や東三河国衆らが配下に編入。のちに石川数正が旗頭になる。

酒井や石川ら旗頭は、軍事指揮権を与えられています。合戦の際、配下の将たちはその指揮下に入って行動する制度です。

戦国大名の家臣団編成の特色には、武田氏や今川氏などが採用した「寄親・寄子制」がありますが、徳川家臣団の編成もそのような特色を持ち合わせていたとみられています。

岡崎三奉行

次に奉行の設置についてです。家康は永禄末年までに「岡崎三奉行(三河三奉行)」と呼ばれた職制を設置したといわれています。これは民政や訴訟などを担当した行政官であり、高力清長・本多重次・天野康景の3人を指しています。彼ら3人は松平氏譜代の家臣であり、『藩翰譜』や『寛政重修諸家譜』によれば、それぞれ性格を「仏高力、鬼作左、彼是偏(どちへん)無しの天野三兵」と、領民たちに評されているようです。

- "仏高力":温順にして慈悲深い性格の高力清長のこと。

- "鬼作左":短気だが、道理を通す本多重次のこと。

- "天野三兵":寛厚にして思慮深い天野康景を指す。"どちへん無し"とは、「どちらにも偏らない」という意味。

5カ国領有時代 ~徳川四天王の台頭

徳川家臣団を整備した家康はその後、今川氏や武田氏との抗争に勝利して三河・遠江・駿河の3か国を有するようになります。さらに天正10年(1582年)の信長の死をきっかけに勃発した武田旧領の争奪戦では、甲斐・信濃の2か国も領有化することとなり、計5カ国の大大名となるのです。こうした乱世において台頭してきたのが、本多忠勝・榊原康政・大久保忠世・鳥居元忠ら武功派でした。彼らに加え、少し遅れて井伊直政も加わってきます。

本多・榊原・井伊の3人は"徳川三傑"などと呼ばれ、彼らに筆頭家老の酒井忠次を加えた4人が、いわゆる"徳川四天王" です。彼らの功績は家臣団の中で群を抜いており、家康からも絶大な信頼を得ていました。

この5カ国領有時代においても、三備の軍制のようなエリア毎に旗頭を置く編成はそのまま続いていたとみられます。

武功派の徳川三傑は、旗本先手衆として常に家康の側に仕えたことからか、領地を与えられていませんでした。一方で、大久保忠世ら他の有力な武功派の将は各地に配置されていたようです。

- 大久保忠世:信濃国小諸

- 鳥居元忠:甲斐国都留郡

- 平岩親吉:甲斐国甲府

- など…

しかし、天正13年(1585年)になると、家康は武田氏の軍制をベースに軍事制度を大幅改正したといいます。というのも、家老の石川数正が突如出奔し、敵対する羽柴秀吉のもとへ向かったからです。彼は徳川の軍事機密を握っていたことから、家康は秀吉に軍事機密が漏れたと考えたのです。

その後、家康は秀吉に従属して豊臣大名となり、天正18年(1589年)の小田原征伐後には関東移封となって、北条氏の旧領を領することになります。

関東領有時代 ~領国体制の整備

関東移封後の徳川の総知行高は240万余もあり、これは豊臣諸大名の中で最大勢力でした。以下、関東移封にともなう知行割で3万石以上の知行を与えられた徳川家臣を多い順に一覧にしてみましょう。- 井伊直政:12万石(上野国箕輪)

- 結城秀康:10.1万石(常陸国結城)

- 本多忠勝:10万石(上総国大多喜)

- 榊原康政:10万石(上野国館林)

- 大久保忠世:4.5万石(相模国小田原)

- 鳥居元忠:4万石(下総国矢作)

- 平岩親吉:3.3万石(上野国前橋)

- 酒井家次:3万石(下総国臼井)

- 小笠原秀政:3万石(下総国古河)

- 奥平信昌:3万石(上野国小幡)

- 松平康貞:3万石(上野国藤岡)

- 松平忠政:3万石(上総国久留里)

上記をみると、徳川三傑の知行が頭抜けているのがわかりますね。なお、酒井忠次はすでに隠居しているため、代わりに嫡男の家次が3万石を得ています。ちなみに着目すべき点として、松平氏の庶家、いわゆる「十八松平」などは、あまり知行を得ていません。家康は松平一門だからといって優遇したワケではなさそうです。

以後、家康は関東の領国支配体制の整備に邁進していくことに…。江戸の町づくりは、本多正信をはじめ、青山忠成・内藤清成・板倉勝重らが町奉行として進められていきます。

家康は町づくりの過程において、直轄地(江戸城に近い地域、武蔵国南部や相模国東部)の周りに直系の徳川一族などを配置し、江戸に繋がる要地を押さえるなどしています。以下は該当者です。

- 松平康元(家康の異母弟):2万石(下野国関宿)

- 松平忠吉(家康四男):10万石(武蔵国忍)

- 武田信吉(家康五男):4万石(下総国佐倉)

- 松平忠輝(家康六男):1万石(武蔵国深谷)

また、代官頭として伊奈忠次・大久保長安・彦坂元正らが取り立てられていますが、彼らは家康の直轄地の検地や支配、交通整備などの実務を行なっています。さらにこうした町づくりを経て、徳川家と豪商(茶屋四郎次郎や後藤庄三郎など)との繋がりも深くなっていったとみられます。

天下統一の豊臣の世では、軍事の重要性は薄れていき、やがて奉行職などの政治組織が次第に整備されていきました。

江戸時代 ~大御所と将軍の二元政治

こうした中、徳川三傑に次いで頭角をあらわしてきたのが、本多正信や大久保忠隣らです。彼らは関ヶ原合戦で家康が天下人になると、絶大な力を手にすることになります。

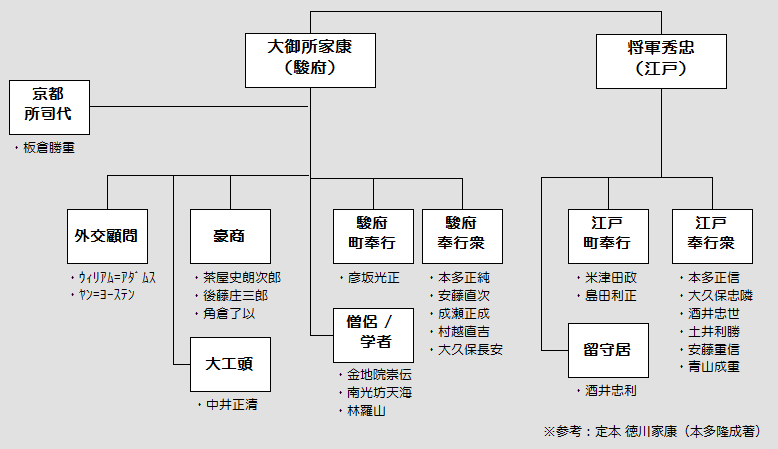

関ヶ原後、家康は戦後処理において外様大名に対する大規模な改易・転封を行ない、豊臣諸大名らの配置を大きく組み替えました。家康は江戸幕府を開いてまもなく、慶長10年(1605年)に子息・徳川秀忠に将軍職を譲り、徳川家が将軍職を世襲していくことを世に示しました。これと同時に将軍と大御所による二元政治をスタートさせるのです。

徳川の二元政治の幕閣は以下の図のとおり。

徳川幕政において、もはや徳川三傑がその名を連ねていないのがわかります。彼らは幕政の中心から外され、直政は近江佐和山、忠勝は伊勢桑名へと転封となり、江戸から遠ざけられたのです。

【主な参考文献】

- 北島正元編『徳川家康のすべて』(新人物往来社、1983年)

- 新人物往来社『徳川家康読本』(新人物往来社、1992年)

- 二木謙一『徳川家康』(筑摩書房、1998年)

- 本多隆成 『定本 徳川家康』(吉川弘文館、2010年)

- 小和田哲男『詳細図説 家康記』(新人物往来社、2010年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

戦国ヒストリーの編集部アカウントです。編集部でも記事の企画・執筆を行なっています。

コメント欄