武田滅亡は信長を激怒させた代償? 武田信玄の外交戦略とその失敗

- 2025/05/08

天正10年(1582)3月、甲斐武田氏は織田信長に滅ぼされましたが、その背景には、武田信玄の時代から続いていた織田・徳川氏との対立があります。

信玄は、父・信虎を追放して家督を継承し、甲斐国(現在の山梨県)を本拠に信濃・駿河・上野などに勢力を拡大。さらには美濃・三河・遠江の一部も領土に組み込むなど、戦国大名でも屈強の勢力となりました。それほどの勢威を誇った武田氏が滅んだのはなぜか…その要因のひとつに、信玄・勝頼父子による外交があげられます。

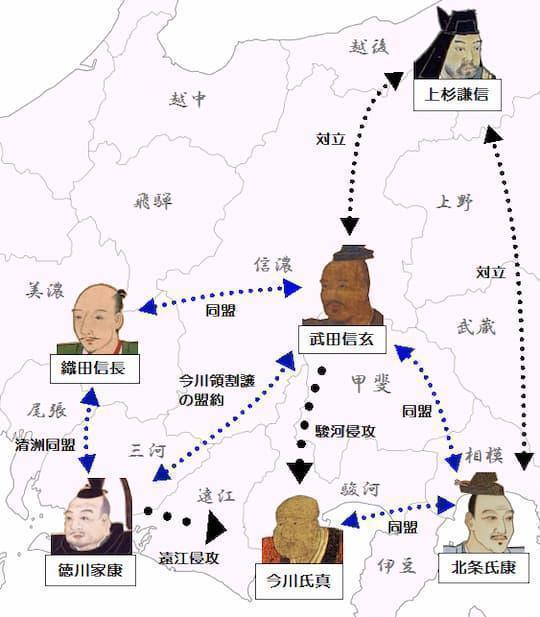

信玄の外交は、その時々の情勢に応じて柔軟に変化させた点が特徴であり、甲相駿三国同盟(武田・北条・今川の三者間の同盟)が有名ですが、実は信長や家康とも同盟関係を構築していた時期もあったのです。ただ、のちに信玄が信長を激怒させたことで、この同盟関係も長くは続きませんでした。

今回は武田信玄・勝頼父子の外交、そして信玄が信長を激怒させたことによる影響等にフォーカスしたいと思います。

信玄は、父・信虎を追放して家督を継承し、甲斐国(現在の山梨県)を本拠に信濃・駿河・上野などに勢力を拡大。さらには美濃・三河・遠江の一部も領土に組み込むなど、戦国大名でも屈強の勢力となりました。それほどの勢威を誇った武田氏が滅んだのはなぜか…その要因のひとつに、信玄・勝頼父子による外交があげられます。

信玄の外交は、その時々の情勢に応じて柔軟に変化させた点が特徴であり、甲相駿三国同盟(武田・北条・今川の三者間の同盟)が有名ですが、実は信長や家康とも同盟関係を構築していた時期もあったのです。ただ、のちに信玄が信長を激怒させたことで、この同盟関係も長くは続きませんでした。

今回は武田信玄・勝頼父子の外交、そして信玄が信長を激怒させたことによる影響等にフォーカスしたいと思います。

織田・徳川・武田による3国間の同盟

信玄が信長や家康と同盟を結んだきっかけは、隣国の今川氏にあります。今川と織田は長年、敵対関係にありましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の戦いで知られるように、信長が今川義元を討ち取ったことで事態が一変します。義元死後に家督を継いだ今川氏真は家臣団の動揺を鎮静化することができず、強国だった今川氏は没落の一途をたどっていくのです。

まず、三河の徳川家康(当時は松平元康)が今川氏から独立し、織田氏と清州同盟を締結しました。続いて今川領国であった遠江国の国衆も今川氏から離反していくのですが、こうした今川領の混乱を注視していたのが武田信玄です。

領国拡大の好機と捉えた信玄は、今川氏との同盟を破棄し、今川氏と敵対する織田・徳川両氏と同盟を結びます。このとき、今川義元の娘を正室に迎えていた信玄嫡男の武田義信が、この方針転換に反対しましたが、信玄は義信を廃嫡(その後、義信は病死)、義信派の家臣を粛清しています。

信玄は家康との交渉において、今川領国のうち「駿河国=武田氏、遠江国=徳川氏」を領有することで話をまとめると、永禄11年(1568)12月には駿河今川領に侵攻(駿河侵攻)。今川氏真はほとんど抵抗ができず、遠江に落ち延びました。なお、ほぼ同じタイミングで徳川軍も三河から遠江へ侵攻を開始しています(遠江侵攻)。

想定外の同盟破棄に信長激怒

信玄は駿河侵攻を行なう傍ら、狡猾にも別働隊を遠江国に侵攻させていました。これは明らかに家康との今川領割譲の約束に反しているので、徳川氏との関係悪化を招きます。信玄を警戒した家康は今川氏と和睦。遠江国を徳川領国とすることを条件に今川氏真の命を保障し、氏真は妻の実家北条氏に保護されました。そして元亀元年(1570)、家康は信玄の宿敵である上杉謙信と同盟を結び、武田氏の同盟を解消します。これに信玄は信長に抗議をしますが、信長は家康を擁護したため、織田氏との関係も悪化していきます。

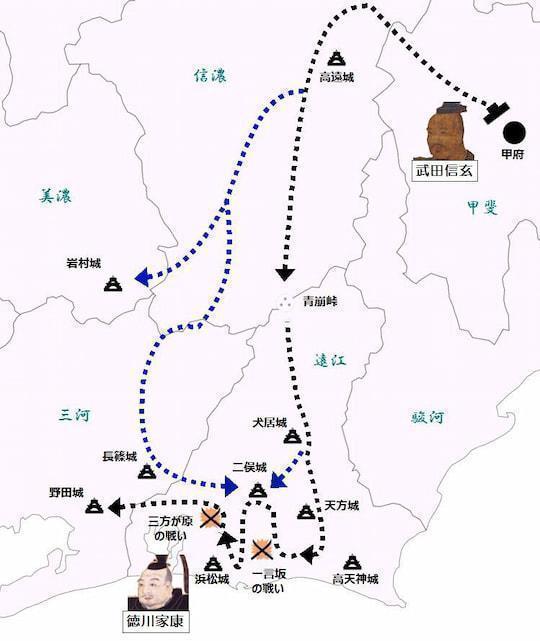

そこで信玄は、信長と敵対していた越前の朝倉義景と同盟を結ぶと、武田領国との境目に位置する織田・徳川方の美濃・三河・遠江の国人衆の一部が武田方に寝返るように工作しました。さらに元亀3年(1572)には大軍を率いて出陣し、徳川領の三河・遠江に侵攻(西上作戦)を開始するのです。

この当時、武田と織田の同盟関係は有効だったため、一連の信玄の敵対行動に対して信長が激怒したのはいうまでもありません。信長は朝倉・浅井・石山本願寺・三好三人衆などの各勢力と敵対(信長包囲網)している最中でした。

織田信長の性格といえば、比叡山焼き討ち(1571)に象徴されるように「過激」「残虐」といった印象がありますが、一度裏切った者であっても、自分に従うことを誓約すれば赦すことがありました。

例えば、信長弟の信勝、家臣の松永久秀や柴田勝家は、信長に反旗を翻していますが、赦されていますし、長年敵対していた石山本願寺の顕如も、石山開城を条件に命は保証されました。(信勝と松永久秀の謀反は1度じゃなかったため、最終的に滅ぼされてはいますが…)

そんな一面もあった信長ですが、信玄の同盟破棄による侵攻は予想外の出来事で許し難い行為だったようです。信長が上杉謙信に送った書状では、信玄の行動を批判し、義絶のうえ、未来永劫に友好関係を持つことはない事を表明しています。それだけ信玄に向けられた信長の怒りは大きかったのでしょう。

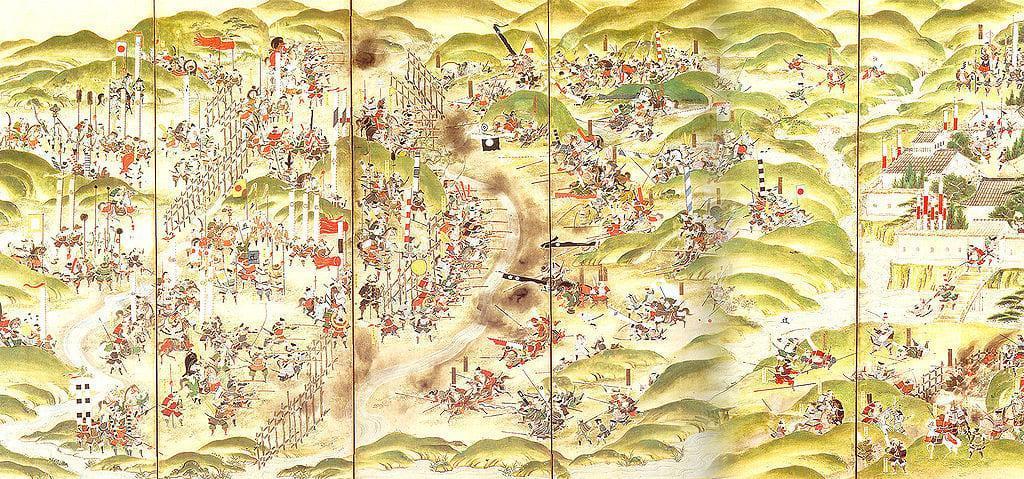

信玄の西上作戦によって家康は出陣を余儀なくされ、信長も重臣・佐久間信盛を援軍として家康のもとに派遣します。そして遠江国三方ヶ原にて武田軍と織田・徳川連合軍は一戦を交えることになり、結果は武田軍の圧勝でした。

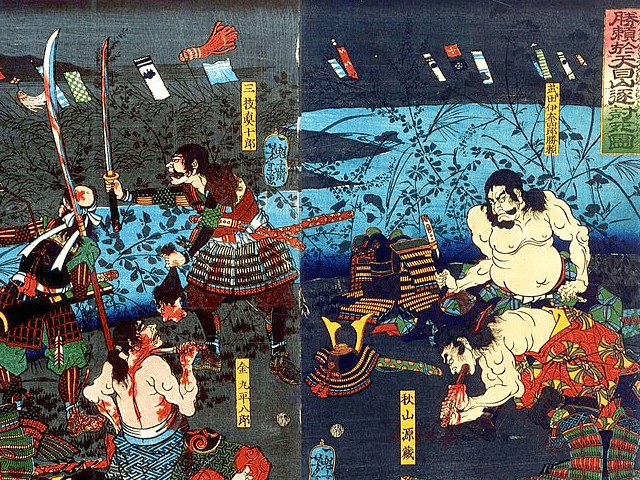

勢いにのった武田軍はそのまま三河にも侵攻し、野田城を落とすなど徳川領国を席巻しました。ちなみに別働隊として織田領の美濃に侵攻していた重臣の秋山虎繁の軍勢も岩村城を落としています。

しかし、その後は信玄の病気が悪化したことで武田軍の進撃は止まり、やがて甲斐国に向けて撤退を開始。信玄は元亀4年(1573)4月に帰国途上の信濃国で亡くなっています。

信玄の外交路線を継続した勝頼

信玄亡き後、家督を継承したのが4男の武田勝頼です。父・信玄の外交路線を引き継いだ勝頼は、すぐに織田方の明智城と徳川方の高天神城を落とすなど、武田氏の領土を拡大しました。その勢いのまま、天正3年(1575)には三河国に出陣して徳川方の長篠城を包囲し、織田・徳川連合軍と衝突。いわゆる長篠の戦いです。

この戦いで大敗を喫した武田勢は、馬場信春や山県昌景など信玄以来の宿老の多くを失います。通説ではこの大敗で武田氏の衰退が始まったと考えられることが多いですが、実際には一進一退の状況が続いていたようです。特に徳川氏との戦局はどっちに転ぶかわからない状況でした。家康からみれば、信長の支援なしでは戦い切れない状況でしたし、信長も信長で石山本願寺や毛利氏・上杉氏との戦いが続き、なかなか武田氏との戦いに専念できる状況ではなかったのです。

勝頼の外交政策としては、かつては敵対関係だった上杉氏や北条氏と同盟関係にありました。武田・北条間の関係は北条氏政の代になって再開、勝頼は自分の正室に氏政の妹を迎えて同盟関係をより強化しています。また、武田・上杉間においては、当時の上杉謙信は信長と対立していたために利害関係が一致。このように武田・北条・上杉の三大名で手を組み、織田・徳川連合に対抗するのが勝頼のねらいでした。

しかしこの体制も長くは続きません。天正6年(1578)に上杉謙信が急死したことで状況は一変します。上杉家中では、上杉景虎(北条氏政の弟)と上杉景勝との間で、謙信の後継者争い(御館の乱)が勃発したからです。勝頼は両者の和睦を仲介しましたが、最終的には景勝に味方するようになります。その結果、景虎が滅び、武田と北条氏との同盟は決裂となりました。

北条氏はその後、天正8年(1580)に織田氏に臣従したことがわかっています。その頃の織田氏は石山本願寺との戦いに終止符を打ち、畿内周辺地域はは安定化の兆しがみえていました。この時点で武田氏は西に織田氏、南に徳川氏、東に北条氏、と三方を敵対勢力に囲まれる最悪の事態となってしまったのです。

不利を悟った勝頼は、信長との和睦を画策したといわれていますが、信長はこれを拒絶します。この背景には先年の信玄の同盟破棄があったと思われます。信長の恨みは次代の勝頼にも向けられていたのではないでしょうか。

信長は追い打ちをかけるように、武田家臣団に調略の手を伸ばしていきます。そして天正10年(1582)2月に木曽義昌が織田氏に寝返った段階で、いよいよ信長は武田征伐を決意。これに呼応して徳川・北条も武田領国に出陣しました。

さらに武田方は穴山梅雪や小山田信茂など、重臣らの離反が相次ぎます。最期は滝川一益の軍勢に追い詰められて3月11日、勝頼は嫡男信勝と共に自害。ここに甲斐武田氏は滅亡しました。

おわりに

勝頼と信勝父子の首は京都まで送られ、六条河原で首を晒されました。また、武田軍の残党を匿い、引き渡しを拒んだ恵林寺(武田家の菩提寺)に対し、信長は焼き討ちをしています。武田氏の一部の家臣は赦されて信長に帰順しましたが、武田一族については、自害するか、処刑されるか、逃亡して潜伏生活を余儀なくされるか、いずれにしても厳しい現実が待っていました。信長は「義絶」した武田一族に対しては、容赦しない態度を徹底したのです。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 黒田基樹『北条氏直(シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻)』(戒光祥出版 2020年)

- 丸島和洋『武田勝頼 試される戦国大名の「器量」』(平凡社 2017年)

- 柴裕之『徳川家康 境界の領主から天下人へ』(平凡社 2017年)

- 柴裕之『織田信長 戦国時代の「正義」を貫く』(平凡社 2020年)

この記事を書いた人

大学・大学院で日本史を専攻。専門は日本中世史。主に政治史・公武関係について研究。現在は本業の傍らで歴史ライターとして活動中。

※旧ペンネームは yujirekishima

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄