平将門の首塚が東京の中心地にあるワケ…京都では悪、関東では悲劇の英雄?

- 2025/08/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

なぜ、京都では極悪人とされた人物が、東京の中心地で今も大切に守られているのか。平将門の生涯、そして首塚の来歴について詳しくみていきましょう。

ビジネス街の異空間

大手町は日本を代表する一流企業の本社ビルがひしめくビジネス街です。聞くところによると、大手町にビルを構えるにはいくつもの厳しい条件があり、お金を積むだけでは大手町の土地は購入できないのだとか。そんな名実ともに日本の代表とも言える大手町の中心地に平将門の首塚はあります。管理は史蹟将門塚保存会という近隣の大企業を中心とした団体が担っており、ただの史跡ではない重要な場所であることがうかがえます。塚には「墓石」と呼ばれる板石塔婆(いたいしとうば)が建てられており、中央に大きく「南無阿弥陀仏」、右に「平将門蓮阿弥陀仏」、左に「徳治二年」(徳治2年・1307)と刻まれています。平日の昼間でも訪れる人はあとをたたず、常に新しい花が手向けられ、線香の煙が絶えることはありません。

平将門の略歴と評価

将門の略歴

平将門は、平安時代中期に関東地方で勢力を誇った豪族です。桓武天皇の孫である平高望(たいらのたかもち)の息子・平良将の3男として生まれました。父の早世後、15~16歳で平安京へ上り、藤原忠平に仕えましたが、鎮守府将軍を父に持ち、桓武天皇の5世という高貴な血筋ながら、藤原氏政権下では滝口の衛士に留まり官位は低迷。12年間の在京中、検非違使への任官を望むも叶わず、東国へ戻ることとなります。その際、上野国花園村(群馬県高崎市)の染谷川で伯父・平国香(平高望の長男)、その息子でいとこに当たる平貞盛親子に襲撃を受けるも、叔父・平良文(平高望の5男)の援護で撃退。これをきっかけに、将門は次第に武力を増して勢力を拡大することになりますが、襲撃の原因については諸説あり、現在もまだ確定には至っていません。

将門は女性問題をめぐり、かねてより不仲であったとされる伯父・平良兼(平高望の2男)の病死後、常陸一帯を支配下に置き、不本意ながらも反国家的(反朝廷的)行動に出るようになります。

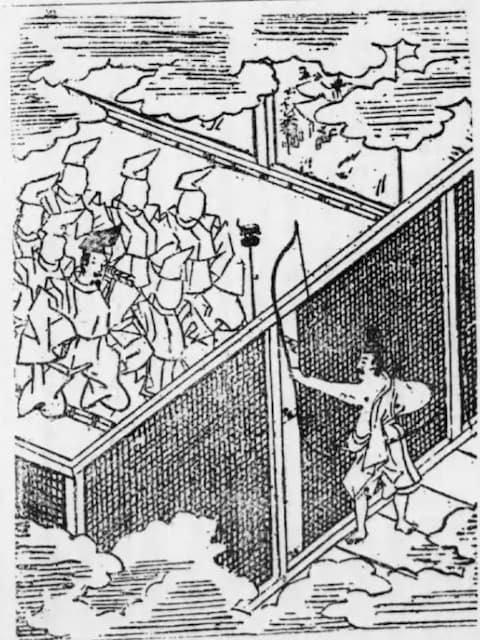

天慶2年(939)、常陸の国衙(こくが)を焼き払い、さらに下野・上野以下の関八州の国衙を制圧。新皇を名乗り、関東の独立を目指しました。しかし天慶3年(940)2月、将門は藤原秀郷(ひでさと)・平貞盛らの軍に追討されて命を落とします。その関東支配は数カ月という短期間に終焉を迎え、首は京都に送られて獄門にかけられたとされています。

都と関東で将門の評価は正反対

京都の朝廷にとって、平将門は国家に弓を引いた反逆者であり朝敵でした。朝廷は自らを正当化するために将門を悪鬼として描き、死後も長らく歴史書や公的な記録に将門はそのように記されました。しかし、歴史を作るのはいつも勝者。朝廷は自らの権力を正当化し、反乱鎮圧は正義であったことを誇示するために将門を徹底的に悪者に仕立て上げ、このため、将門の実際の行動や意図は後世に歪曲されて伝えられることとなってしまったわけです。一方、関東の人々は、朝廷に反旗を翻した将門に共感を覚えていました。中央から派遣された下級貴族が国衙の役人として権力を振りかざし、私腹を肥やす状況を快く思っていなかったからです。だからこそ、関東の独立を図った将門は悲劇の英雄として長く後世に語り継がれることとなったのかもしれません。

首塚伝説

首塚をめぐる伝承はさまざまで、内容には差異はあるものの多くの逸話が古くから語り継がれています。『安房洲崎明神』の社司の旧記によると、将門の乱から10年後の天暦4年(950)、将門塚が鳴動し、暗夜に光を放って異形の武者が現れて”たたり”をなすため、人々は恐怖し将門の霊をまつり鎮めたとされています。

『御府内備考』では、将門の乱の後、縁者が将門の塚を築くと不可思議な出来事が次から次へと起こるので、嘉元3年(1305)、真教上人が東国遊化(ゆげ)の際に立ち寄り、「蓮阿弥陀仏」という法号を追贈し塚の前に板石塔婆を建てて供養。さらに、傍らにあった社にその霊を合祀すると、ようやくたたりが収まり、将門はこの地の守護神になったと伝えられています。傍らにあった社とは、のちの神田明神の前身です。

『神田明神史考』には、将門の乱の後、都から将門の首を持ち帰り、現在の将門塚の場所にあった池で洗い、上平川村(大手町の首塚付近)の岩屋観音堂で供養、塚を築いて首を埋葬したとしています。

史跡として長い歴史をもつ大手町の首塚ですが、心霊スポットとしての歴史も生半可ではないようですね。

家康の江戸入府と神田明神の大出世

中世において神田明神は首塚のそばにありましたが、元和2年(1616)には現在地である御茶ノ水駅にほど近い「湯島」に移転しています。きっかけは徳川家康の江戸入府でした。神田明神は家康によって江戸城の鬼門に置かれ、江戸総鎮守に。裏鬼門には山王権現が配置され、こちらもまた江戸の守護としての役割を担うようになります。それから約100年間、神田明神の祭神は平将門だけで、寛永年間(1624〜1644)には朝敵という烙印も除かれ、霊元天皇による神田大明神の勅額(天皇直筆の額)も掲げられるほどに。その後、時期も理由も不明ながら神田明神には大己貴命(おおなむちのみこと)も合祀されるのですが、それでも、江戸時代を通じて神田明神は「将門様のお社」として認知され、祭礼も盛大に行われていました。

首塚のその後

さて、神田明神が湯島に移転した後も大手町に残り続けた首塚ですが、その後はどんな運命をたどったのでしょうか。徳川家康の江戸入府後、江戸城周辺は武家屋敷が立ち並ぶエリアへと変貌を遂げることとなります。特に本丸と西の丸の東側(現在の大手町・丸ノ内)は「大名小路」と呼ばれ、親藩・譜代大名や老中、若年寄らの屋敷が集中。この変化により首塚周辺の景観も大きく変わりました。

・江戸時代初頭~老中・土井利勝(としかつ)の屋敷

・寛永13年(1636):大老・酒井忠清(雅楽頭・うたのかみ・前橋藩)の上屋敷

・五代将軍綱吉の時代:堀田正俊(まさとし)の屋敷

・幕末:再び酒井雅楽頭(前橋藩から姫路藩に転封)の上屋敷

江戸時代の約260年間、首塚の地は以上のような変遷をたどりましたが、その間には特筆すべき伝説も伝わっていないようです。将門の霊も完全に鎮まっているかのようですが、明治以降は再び不可解な出来事が…。

明治4年(1871)の廃藩置県後、大蔵省は旧姫路藩酒井雅楽守の上屋敷跡(当時、将門首塚が存在した場所)に庁舎を設置。明治7年(1874)には内務省と合同で木造2階建ての新庁舎を建設するも、大正12年(1923)の関東大震災で焼失します。翌年、跡地に仮庁舎を建てる際に首塚を取り壊しますが、大正15年(1926)には大蔵大臣・早速整爾(せいじ)が急逝、管財局技師・矢橋賢吉も死去するなど不幸が続き、仮庁舎建設における”たたり”の噂が立ち始めるのです。

そこで昭和2年(1927)に鎮魂碑が建立されましたが、その後も、昭和15年(1940)には落雷で大蔵省庁舎を含む大手町官庁街が火災に見舞われ、太平洋戦争後、米軍が塚を整地しようとした際にはブルドーザー横転事故で運転手が死亡するなど、不可解な出来事が相次いだのは有名な話です。

現在の神田明神は?

現在の神田明神は、先に述べた通り湯島にあり、鉄筋コンクリート造りの朱塗りの豪華な社殿が目を引きます。社殿が鉄筋コンクリートというのは珍しく、趣がないように感じるかもしれませんが、関東大震災で焼失して再建される際にこのようになったとか。第二次世界大戦の東京大空襲をも耐え抜いた強靭さです。

祭神は第一座が大己貴命、第二座が少彦名命(すくなびこなのみこと)、そして平将門は第三座とされています。平将門が第三座になったのは昭和59年(1984)のことで、それまでは摂社にすぎませんでした。神社本庁によると、摂社とは「本殿以外の小さな社」のこと。そもそも将門の霊をまつったことで現代まで続いたといっても過言ではない神田明神。当の将門がその本殿にすらまつられていなかったとは一体どういうことでしょうか?

これには、明治時代に再び天皇親政となったことが大きな要因として挙げられます。当時の宗教行政担当だった教部省が朝敵であった将門の霊を祭神から除くことを主張。氏子の強い抵抗にもかかわらず、将門の霊は祭神の地位を追われ、摂社にされてしまいます。しかし、当時の状況からすると完全に追放されていてもおかしくなかったはずで、摂社として留まることができたのはむしろ幸運だったとすら言えるかもしれません。

おわりに

大手町の首塚は、平将門という1人の武将の生涯、そして時代や立場によって彼がどのように解釈されてきたかを考えさせられる非常に興味深い場所です。都では極悪人とされた将門が、関東では悲劇の英雄として崇拝され、現代に至るまで信仰の対象となっている事実は歴史の多面性をよく現しているとも言えますね。平将門の霊は今も静かに大手町を見守り続けているのでしょうか。

【主な参考文献】

- 小松和彦『神になった日本人』(中央公論新社、2020年)

- 国税庁:大手町の首塚

- プレジデントオンライン:「西では極悪人、東では神様」平将門にみる日本人の歴史感覚

- web歴史街道:平将門伝説の謎~叛乱者はなぜ神として祀られたのか

コメント欄