「坂東の暴れん坊」平将門と「俵藤太」藤原秀郷 勝者と敗者に別れた理由は?

- 2025/04/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

関東一円を席捲する反乱で朝廷を震撼させた平将門(たいらのまさかど)は天慶3年(940)2月、藤原秀郷(ふじわらのひでさと)に討たれました。「新皇」を名乗って2カ月ほどで将門の「独立王国」は瓦解したのです。

実は秀郷も国司に敵対した過去がありました。しかし、将門は滅び、秀郷は子孫から数多くの名門武家を輩出します。勝者と敗者を分けたものは何だったのでしょうか? 将門と秀郷の関係性は? 関東の大地を駆け抜けた最も初期の武士の実像を探ります。

実は秀郷も国司に敵対した過去がありました。しかし、将門は滅び、秀郷は子孫から数多くの名門武家を輩出します。勝者と敗者を分けたものは何だったのでしょうか? 将門と秀郷の関係性は? 関東の大地を駆け抜けた最も初期の武士の実像を探ります。

【目次】

『御伽草子』将門の粗忽さを見限った秀郷

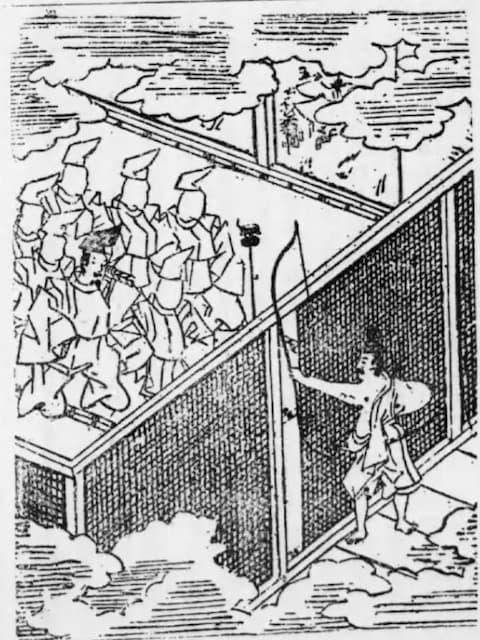

『御伽草子』(室町物語集)の「俵藤太物語」に藤原秀郷と平将門の対面場面があります。ほかの物語にも同じエピソードがあり、明治時代には楊洲周延(ようしゅう・ちかのぶ)の『総州猿島内裡図』の題材になりました。湖上の満月に重なる雁のつがいを眺める秀郷と将門を描いた見事な錦絵です。乱髪に下着姿、飯もぽろぽろ…将門の醜態

「俵藤太物語」では、藤原秀郷は2人で日本を分けて支配するという野望を抱え、平将門の館を訪問します。髪をとかしていた将門は秀郷の来訪を喜び、髪を結わず、白衣のまま出迎えました。当時の貴族は烏帽子をかぶるので頭頂部を他人に見せることはありません。将門は隠すべきところを隠さず、下着姿で客を迎えたのです。無邪気で天真爛漫ですが、あまりに無作法。さらに食事をもてなしますが、袴の上にぼろぼろとこぼした米粒を手で払っていました。

秀郷:「このような者が日本の主(あるじ)になれるはずもない」

心変わりした秀郷は将門を見限りました。

秀郷の人物鑑識眼に倣った上総広常

このエピソードは『吾妻鏡』や『源平盛衰記』にもあります。『吾妻鏡』には治承4年(1180)9月19日、上総広常が源頼朝に加勢するため参陣したものの遅参を叱責される場面があります。平家を倒す戦力が整っていないなか、大軍の合流にこびない頼朝に感心した広常は、唐突に藤原秀郷と平将門の対面の逸話を持ち出します。『源平盛衰記』も同じ場面で上総広常が「前例を知っている。それを話そう」と、「俵藤太将門仲違いの事」という項目が立てられ、いきなり時代が飛びます。頼朝に協力する気になった広常と将門に幻滅した秀郷は全く逆ですが、ここでは広常の優れた人物鑑識眼を強調するため、秀郷の逸話を持ち出しているのです。

平安時代末期~鎌倉時代が舞台の『吾妻鏡』や『源平盛衰記』は室町時代成立の『御伽草子』よりも早い時期に書かれたはず。「俵藤太物語」の原型は既にできあがっていたのです。

ならず者だった秀郷 2度も国司に反抗

平将門の反乱を鎮圧した藤原秀郷ですが、2度も朝廷・国司から犯罪集団頭目として扱われました。将門と全く同種の反政府武装勢力であり、田舎の荒くれ者、ならず者だったのです。再度の流罪命令、5通の追討官符

藤原秀郷が犯罪者として扱われたのは延喜16年(916)8月。平将門討伐の24年前です。『日本紀略』によると、秀郷ら18人を流罪とするよう朝廷が国司に指示。しかも「重ねて命令する」としており、秀郷を流罪にしようと一度試みたが、できなかったと解釈できます。さらに、13年後の延長7年(929)5月、下野国が秀郷の悪行を訴え、出兵指示の官符が5通出されたことが『扶桑略記』から分かります。朝廷が5カ国の国司に秀郷追討を命じたのです。その結果は不明ですが、秀郷がその後も勢力を維持したことは確か。秀郷の軍事力は5カ国合わせても太刀打ちできなかったか、手出しできなかったのです。

活動拠点は近接…外交関係は?

藤原秀郷は藤原北家をルーツとし、曾祖父・藤原藤成は下野介や播磨守、伊勢守など地方官僚を歴任した京の貴族でした。秀郷の祖父・藤原豊沢は下野少掾(しょうじょう)、秀郷の父・藤原村雄は下野大掾でした。京から赴任する「守」(かみ)、「介」(すけ)といった貴族の下で実務を司る国司幹部で、現地有力者「在庁官人」でした。秀郷もこのレールに乗って父の地位を世襲できたはずですが、全く逆の立場、お尋ね者になってしまったのです。

秀郷は現在の栃木県南部、平将門は茨城県南部を拠点とし、将門の乱の最終段階まで衝突した形跡がないことから外交関係があったとしても不思議ではありません。ただ、その証拠となる史料は何もありません。

『将門記』最終局面で秀郷が登場

平将門の行動が同族内の争いから朝廷への反乱に発展する過程は『将門記』に詳しく、藤原秀郷は最終局面でいきなり登場します。それまでの5年近く、秀郷が将門の乱にどう関わっていたか不明で、将門と秀郷の対面や交流の場面は皆無。「俵藤太物語」にある2人の対面は全くの創作のようです。「古き計あり」老練な戦略を示した秀郷

『将門記』に藤原秀郷が登場するのは、天慶3年(940)2月1日と14日、平将門との2度の決戦の場面です。将門は承平5年(935)2月、伯父・平国香を殺害。親族間の戦いが続き、常陸、下野、上野の国府襲撃は天慶2年(939)11~12月。この間、秀郷は事態を静観していたのでしょうか。

将門と対決する秀郷には、常陸国府で将門に敗れて逃亡していた平貞盛、藤原為憲(ためのり)が合流しています。貞盛は将門の従兄弟。父・平国香を殺され、乱の当初から将門と戦い、何度も敗れています。為憲は藤原南家の貴族で、将門に捕らえられた常陸介・藤原維幾の子です。後の時代に登場する工藤氏など多くの武家の祖先でもあります。

2月1日、下野に侵入した将門の兵は約1000人。秀郷軍は約4000人で、兵力では秀郷が優位でした。将門軍後陣は副将軍・藤原玄茂(はるもち)が指揮していましたが、その配下の武将・多治経明(たじのつねあきら)と坂上遂高(さかのうえのかつたか)が秀郷軍を発見し、戦端を開きます。秀郷は三方から攻撃し、敵を撃破。『将門記』は「古き計(はかりごと)あり」と、秀郷の老練さを強調しています。

続いて川口村の戦い。下総国豊田郡川口村は現在の茨城県八千代町あたりと推定されています。午後3時頃、秀郷が将門軍本隊を追撃。これまでどんな劣勢もはね返してきた将門がいいところなく敗走します。秀郷は将門を深追いせず、冷静に行動していたようです。

風向き変化? 神の矢で倒れた将門

藤原秀郷と平将門の最終決戦は天慶3年(940)2月14日。午後3時頃に火ぶたが切られますが、将門軍は400人余り。先の敗戦で兵を減らしたのか、戦力差は10倍に広がっていました。ところが、追い風を背にした将門軍の猛攻で秀郷軍は盾も使えず、多くの兵が逃げ去り、残ったのは精兵300人余り。戦力差はあっという間に逆転します。しかし、風向きが変わったのか、陣立てが変わったのか、いつの間にか風下になった将門は神の矢に射られて倒れます。流れ矢だったのか、神の意思を象徴する矢だったのか……。あっけない幕切れでした。

秀郷は従四位下に…「戦功第一」の評価

藤原秀郷と平将門の決戦場面は『古事談』『今昔物語集』『源平盛衰記』にもみられ、だいたい『将門記』を参照した内容です。ただ、『古事談』は平貞盛の矢で将門が落馬し、秀郷が将門の首を取ったという結末。この部分は『扶桑略記』と共通しています。将門を射たのは神の矢か、貞盛の矢か。この点は気になりますが、将門追討で最も大きな役割を果たしたのが秀郷だったことは間違いありません。

平貞盛は従五位上、源経基は従五位下

天慶3年(940)3月9日、藤原秀郷は従四位下に叙されました。秀郷が平将門の討伐を京に報告したのが3月5日で、叙任はその4日後というスピード決裁。将門討伐の報告は朝廷が待ちに待った情報だったことがうかがえます。史料によって時期はまちまちですが、秀郷は武蔵守、下野守、鎮守府将軍にも任官。征夷大将軍が臨時職だったこの時代、「将軍」とは鎮守府将軍を指していました。

ともに戦った平貞盛は従五位上、右馬助(右馬寮次官)、藤原為憲は従五位下、木工助(木工寮次官)に。また、「謀反の意思あり」と将門を訴え、誣告罪に問われた源経基は一転、その訴えが正しかったと評価されて従五位下、大宰少弐(大宰府次官)へ昇進します。経基、貞盛は後の源平の名門武家のルーツ。こうした有力者よりも秀郷が高い位階を得ており、朝廷の評価は秀郷の戦功を第一と評価だったことが分かります。

秀郷の愛娘救った将門の亡霊 地元の民話

藤原秀郷と平将門の対面、交流を示す史料はありませんが、一方で2人の交流を示す物語や伝説は数多くあります。味方のふりをして夜間、将門を暗殺

「俵藤太物語」では、対面の場面に続いて藤原秀郷が平将門を討つ場面があります。秀郷は将門には正攻法では勝てないと、計略を練ります。秀郷:「これは人間技ではない。日本国中の兵を合わせても勝てない」

味方になったふりをして将門の館へ。こびへつらう秀郷に将門が喜ぶ中、秀郷は館の女房から将門の秘密を聞き出します。将門には6体の影武者がおり、体は鉄身で不死身だが、影武者には影がなく、将門のこめかみだけは生身だというのです。

秀郷は夜間に暗殺を決行。物陰から放った矢で見事にこめかみを射抜きました。秀郷の矢が将門を倒した点や館内での暗殺という点がほかの史料には見られない「俵藤太物語」の特異な点です。

「わが五体はいずこ」唸る将門の首

また、時代的には関係のない『太平記』にも藤原秀郷と平将門のエピソードがあります。天からの矢が将門の眉間を射抜き、秀郷がその首を取りますが、晒された将門の首は3カ月経っても目も閉じず、色も変わらず、時々、歯ぎしりして夜な夜な無念の思いを吐露します。将門:「わが五体はどこにある。ここに来い。この首をつなぎ、また一戦してやる」

ここで通りすがりの歌人・藤六が狂歌を詠み、将門の首は朽ち果てました。

〈将門は米かみよりぞ斬られける 俵の藤太が謀(はかりごと)にて〉

将門の弱点がこめかみになっている点が「俵藤太物語」と共通しています。

あわせて読みたい

「恨みを晴らしに来たのではない」

藤原秀郷と平将門の関係を示す民話が秀郷の地元・栃木県佐野市にあります。秀郷の末娘・菊姫が重病に陥り、名僧の祈禱も名医の治療も効かないという時、旅僧が「拙僧が診てみましょう」と申し出ます。旅僧だけが部屋に入り、病気で目が開かないはずの菊姫はその姿を見ます。正体は将門の亡霊でした。

将門:「恨みを晴らしに来たのではない。秀郷公と姫はわが領民を慈しみ、よく治めてくれている。あす朝、庭先にスズメを2羽送る。捕らえて生き血を体に塗りなさい」

その言葉通り、菊姫は快癒。秀郷は将門の霊を鎮めるため社を建て、これがこの地の雀宮神社の由来という民話です。秀郷の地元でも将門を否定的に捉えず、その霊を慰めているのです。

おわりに

藤原秀郷、平将門の拠点は近く、それぞれの地域の安定を考えるなら何らかの交渉を持っていたはずです。また、共に地方反乱を起こしたのは武士の原型として地域を実効支配する力を持ち、そのため国司とは相容れない事情があったのかもしれません。秀郷も将門も似たような課題を抱えていたと想像できます。そして、『将門記』では勇猛な将門と冷静さも持ち合わせていた秀郷のキャラクターの差も垣間見えます。「俵藤太物語」ではそれが、将門は粗野で粗忽、秀郷は狡猾で卑怯な手段も用いた人物にデフォルメされていますが、その差に勝者と敗者を分けたものがあるとも思えます。

【主な参考文献】

- 野口実『伝説の将軍 藤原秀郷』(吉川弘文館、2001年)

- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)

- 武石彰夫訳『今昔物語集本朝世俗篇(上)全現代語訳』(講談社、2016年)

- 武石彰夫訳『今昔物語集本朝世俗篇(下)全現代語訳』(講談社、2016年)

- 坂東市立資料館『坂東市本将門記』(茨城県坂東市、2016年)

- 田嶋一夫ほか校注『新日本古典文学大系55 室町物語集下』(岩波書店、1992年)

コメント欄