果心居士(かしんこじ)…戦乱の世を渡り歩く神出鬼没な幻術使いの正体とは?

- 2025/07/01

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

嘘か誠か織田信長や豊臣秀吉、さらには徳川家康とも接触したと言われ、剛の者と謳われる戦国武将たちが、果心居士の妖術に驚愕した記録が残っています。今回はそんな果心居士と戦国武将の逸話や、謎多き正体を掘り下げていこうと思います。

外法にかぶれ、寺を追放された妖術師

果心居士が最初に登場するのは16世紀末に愚軒が記した『義残後覚』。これは世間に伝わる怪談・奇談・艶談・笑い話を集めた本で、織田信長や豊臣秀吉の逸話にも言及されています。『義残後覚』曰く、果心居士は筑後出身の僧侶でした。若い頃は大和の興福寺で修行を積んでいたものの、外法に手を出して寺を追放され、その後は名だたる武将への士官を志し、各地を転々と渡り歩いたそうです。

別名は七宝法師、居士とは独学で仏教を学ぶ在野の僧侶の呼び名。ちなみに法師とは出家して仏道を修め、仏法に精通して衆生を正しく導く師となった者を指します。故に果心居士は仏道から外れた法師、外法師と略されたわけです。

彼が僧籍を置いていたとされる興福寺は国宝指定の五重塔と東金堂を擁す名刹なので、在りし日の果心居士が将来を嘱望された、優秀な仏僧だったのは間違いありません。

少し話が逸れますが、仏教における外法とは、私利私欲を満たす為なら他人の犠牲を憚らぬ法術のこと。彼らの多くは陰陽師や山伏崩れで、外法様と呼び敬う稲荷や天狗から業(わざ)を授かりました。天狗の起源は破戒した修験者とされているので、この説には説得力がありますね。

織田信長に仕官を申し出るも……。

ある日のこと……興福寺近くの猿沢池に赴いた果心居士は、無数の葉を水面にばら撒き、それを瞬く間に魚に変えてみせました。

変化の術は果心居士の最も得意とするところで、石ころや葉っぱを生き物に変えるのは勿論、動物や他人になりすますことも朝飯前でした。

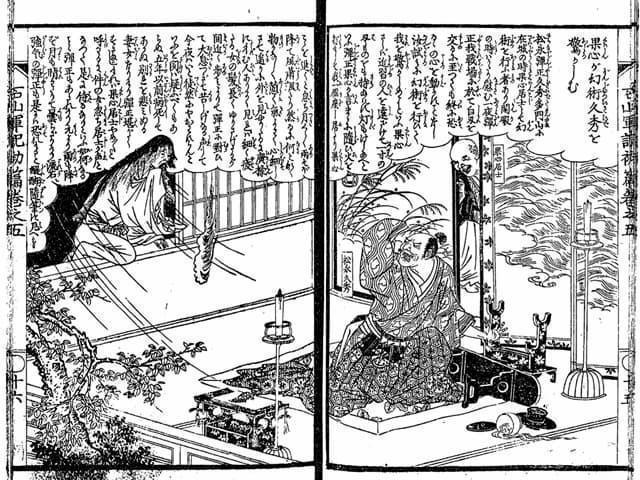

大和国の大名・松永久秀は果心居士と特に親しい間柄で、度々邸に招いてもてなしました。

ある夜、久秀が呟きました。

「われ戦場に於て白刃を交ゆるに到りても終に、恐懼の心を動かすなし」

早い話が「どんな戦でも怯まなかったこの私を、怖がらせることができるか?」と挑発したわけです。久秀の軽口に応じた果心居士は静かに席を立ち、数年前に死んだ、彼の妻に化けました。目の前に現れた妻を亡霊と勘違いした久秀は、驚きのあまり腰を抜かしてしまったそうです。

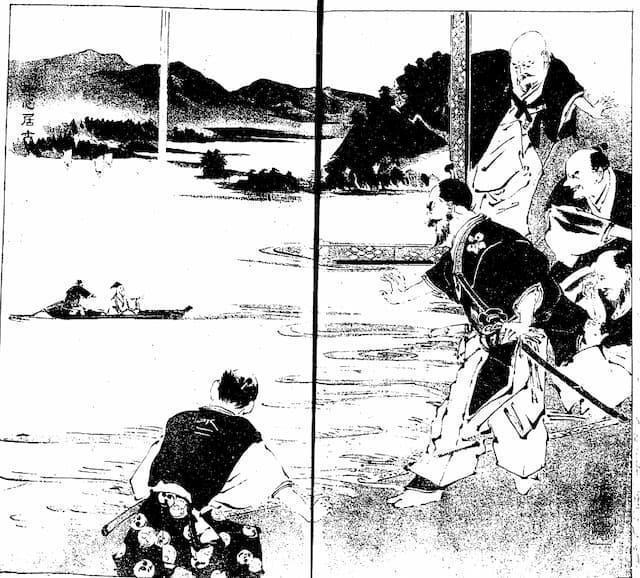

同様の逸話は明智光秀にも存在します。ある時、光秀の屋敷に招かれた果心居士は、酒をご馳走になったお礼に術をお目に掛けようと宣言し、そばの屏風に向かって手招きしました。すると屏風に描かれた絵に変化が起き、湖上の小舟がだんだん近付いてくるではありませんか。

あっというまに座敷には水が溢れ、果心居士は突き出た小舟に飛び乗り、屏風の中に吸い込まれてしまいました。それを境に屏風からは舟の絵が消え、彼もまた行方不明になってしまったとか。このエピソードは明治の文豪・小泉八雲が書いた、『日本雑記』にも記されています。

久秀も光秀も術の出来栄えには甚だ感心したものの、残念ながら仕官には至りませんでした。幻術の凄まじさに肝を潰し、気味悪く思ったのでしょうか?久秀の死を予言した話が本当なら、そばに置きたくない気持ちも理解できます。

そこで名乗りを上げたのが神も仏も恐れぬ織田信長。果心居士がそれはそれは見事な地獄絵を持っており、それを町角で見せて喜捨を募っていると聞き付けるや、我慢できず果心居士を呼び立て、「その絵をよこせ」と迫ります。果心居士がこれを断ると、帰りがけに家臣に命じて斬り殺させ、死体から絵を奪いました。

まんまと目的の絵を手に入れご満悦の信長。いざ広げてみると、そこには何も描かれていません。

後日……死んだはずの果心居士が町角に立っていると聞いた信長は、仰天して彼を連れてこさせました。信長と対面した果心居士は、「正当な対価をくだされば絵は自ずと元の場所に戻ります」とのたまい、信長が言われた通りにすると、白紙の巻物に地獄絵が浮かび上がったそうです。

天下人に一杯食わせるとは、なかなかの反骨精神の持ち主ですね。別の説では信長の前で術を披露し称賛されたものの、士官は許されなかったと言われています。

豊臣秀吉や徳川家康の本音を暴く

天正12年(1584)、豊臣秀吉によって大坂城に招かれた果心居士。噂の幻術師に一目会いたいと熱望していた秀吉は、果心居士の言いなりに人払いを済ませ、二人で部屋に閉じこもりました。秀吉は果心居士に「さあ、術を見せてくれ」と懇願。直後に行燈の火が消え、暗闇の中に青白い女の顔が浮かび上がりました。それは秀吉が若気の至りで凌辱して殺した、秀吉しか知らない女の顔だったのです。

絶叫を上げる秀吉を間近で覗き込んだ女は、「どうかしました?」とにっこり笑い、太い男の声で聞き返します。その時になり、哀れな秀吉は漸く騙されていた事実に気付いたのでした。

恥をかかされた秀吉は怒り狂い、果心居士をただちに磔にせよと命令。ところが処刑直前、柱に縛り付けられた果心居士は鼠に化けて縄をすり抜け、かと思えば突如として舞い下りた鳶に銜えられ、あっというまに空の彼方に消えてしまいました。脱出マジック大成功です。

慶長17年(1612)には静岡御所にて晩年の徳川家康に謁見。家康が年を尋ねた所、果心居士は「88歳になります」と答えました。何を話したのか気になりますね。

果心居士の実年齢や生死に関しては不確かな点が多く、天正12年に秀吉に殺された説も流れています。それが事実だとすると、死後28年経ってから家康に会いに来た辻褄が合いません。正真正銘の外法師なら、生き返った可能性も否定できないのが恐ろしいところです。

もっと現実的な推理をするなら、果心居士の正体は忍者で、変わり身の術で信長たちを欺いたのかもしれません。手品師でも面白いですね。

おわりに

以上、神出鬼没の果心居士のエピソードと正体の考察でした。現代に語り継がれる逸話があまりに奇想天外なせいでしょうか、実在を疑問視する向きも強いものの、あの信長や秀吉を手玉にとった男が戦国時代にいたと考えると、ロマンを感じませんか?手品師説が真実だとしたら、どんなトリックを使い戦国武将たちを翻弄したのか聞いてみたいです。【主な参考文献】

- 小泉八雲『日本雑記:他』(恒文社、1986年)

- 司馬遼太郎『果心居士の幻術』(新潮社、1977年)

- 藤山新太郎『手妻のはなし:失われた日本の奇術』(新潮社、2009年)

- 東郷隆『妖しい戦国 乱世の怪談・奇譚』(出版芸術社、2020年)

コメント欄