武田信玄に仕えた女スパイ集団…信玄によって全国に放たれた「歩き巫女」の実態とは!?

- 2025/03/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

毛利元就お抱えの座頭衆・世鬼一族や上杉謙信に臣従する夜盗組、北条氏政の腹心・風魔小太郎が特に有名ですね。その中でもひときわ異彩を放っているのが武田信玄に仕えた女スパイ集団、歩き巫女(あるきみこ)です。

今回は戦国時代に暗躍した歩き巫女の成り立ちや、彼女たちが使った秘密道具の謎に迫っていきたいと思います。

歩き巫女の前身は寺社無所属の拝み屋だった

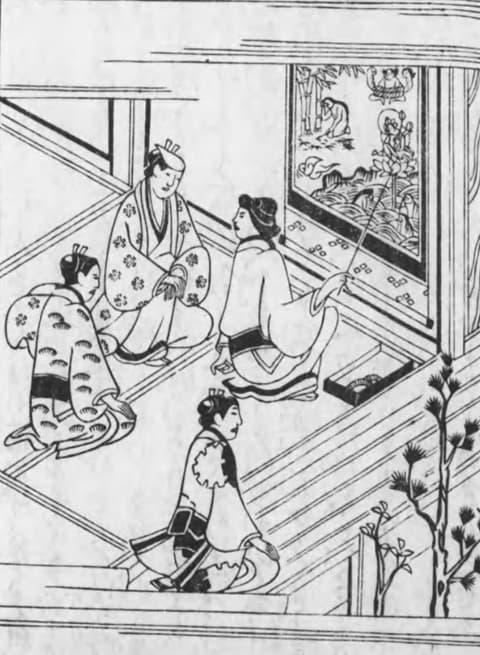

武田信玄(晴信)は甲斐国を治めた武田氏第16代当主。「甲斐の虎」の武勇を轟かせる彼は、忍者の雇用が当たり前な乱世において、ことさら情報収集に力を入れていました。そんな信玄が育て上げた、史上類を見ないくノ一限定の諜報集団が「歩き巫女」です。歩き巫女とは、特定の寺社に属さず、祈祷・託宣(たくせん)・勧進(かんじん)で生計を立てる旅の巫女たちの総称です。早い話が在野の拝み屋で、「飯縄(イズナ)」「市子」「マンニチ」「トリデ」などと呼び習わされていました。

一番わかりやすい名前は里に下りる「里巫女(さとみこ)」。「白湯文字(しろゆもじ)」「旅女郎」は旅芸人と遊女を兼ねる性質から。諏訪信仰の信濃巫女に起源を求める学者もいます。方々の村々を巡り、御用を聞いて回るのが彼女たちの日課でした。

ちなみに「託宣」とは神仏が人にのりうつったり夢の中に現れたりして、その意志を告げることです。また、「勧進」とは仏の道を説いて人々を善導し、神社や寺の修繕費を募ることです。寺社が壊されたり燃やされたりするのもまた、戦国の日常だったのです。

関東では梓弓(あづさゆみ。梓の木で作った丸木弓)を用いた鳴弦(めいげん。弓の弦を手で引き鳴らして邪気を払う魔除けの儀式)で託宣を下す梓巫女がよく目撃されていました。地獄や極楽を描いた絵を見せて往生の道を説いた、熊野比丘尼(くまのびくに)も有名です。若宮と呼ばれる巫女が外回りを担ったり、山伏の妻が口寄せを行うこともありました。

旅の女を警戒する人間は少ない為、流しの巫女ほど諜報活動向きの人材は見当たりません。私娼を生業にしている関係上、情報を得る機会に恵まれているのも強み。当時の価値観では、売春が悪とは考えられておらず、歩き巫女が体を売るのは巫娼の役目の一種と捉えられていたのです。

遊女の語源は遊び女(あそびめ)ですが、これは神様を楽しませる催しに通じ、神前で舞や音楽を奉納することを「神遊び」と称します。してみると戦国の歩き巫女を遊女の前身と見なす説は、あながち間違っていないでしょうね。一般人と異なり、移動を制限されないのも大きなメリット。当時の人々は信心深い為、巫女を粗略に扱うのを忌避する風潮も有利に働きました。仮に見慣れぬ女が領地を徘徊していても、歩き巫女と名乗れば追及は免れます。

歩き巫女の有用性に目を付けた信玄は、彼女たちをスパイに仕立てるべく、器量に優れた戦災孤児の少女を狩り集めました。漫画『あずみ』を思い出す設定ですが、実現する武将がいたとは驚きを禁じ得ません。

信玄に見出された少女たちは信濃国小県郡祢津村(現在の長野県東御市中央部にあたる)に送られ、巫女として必要な技能や諜報技術、読み書きなどの基礎教養を叩き込まれます。課題には色仕掛けや性技も含まれました。

肉食を禁じられ、冬でも禊を義務付けられたりと、見習い巫女が服す精進は過酷なもの。修行を苦にして井戸に身を投げ、木で首を括った者もいたというのだから痛ましい話です。道半ばで逃げ出す少女もいました。そこからさらにふるいに掛けられて、ようやく一人前の歩き巫女の誕生となります。

巫女頭・望月千代女が後進育成に励んだ巫女村

東御市祢津地区(旧小県郡祢津村)の巫女村の起源は、戦国時代に武田信玄が建てた歩き巫女の修練場「甲斐信濃巫女道」。ここのトップこそ、望月城城主・望月盛時の未亡人、望月千代女(もちづき ちよじょ)でした。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』に登場した千代のモデル、と言えばピンとくる方も多そうですね。歩き巫女の世話役にして由緒正しい甲賀流くノ一と噂される千代女。永禄4年(1561年)の川中島の戦いで夫と死別後、信玄直々に朱印状を拝し、甲斐信濃二国巫女頭領……村の巫女たちを束ねる巫女頭に就任します。

千代女の生家にあたる滋野家は甲賀五十三家筆頭、もともと忍者の棟梁を務めてきた家柄。巫女頭抜擢の理由はくノ一としての素養を買われたから。結果……見事に主君の期待にこたえ、諜報の手練手管に長けた、才色兼備の密偵を育て上げます。

歩き巫女の派遣先を決めるのも千代女の仕事。通常、歩き巫女たちは数人で徒党を組み、「神事舞太夫(しんじまいたゆう)」と呼ばれる神職の男性に率いられて旅をします。神事舞太夫には荷物持ちや宿の手配、女所帯の用心棒が任されていました。他方、潜入任務を課されて単独行動をとる精鋭もいました。

望月千代女には謎めいた逸話が多く、それ故に実在が疑問視されています。その反証として祢津村の神事舞太夫家には千代女に関する古文書が伝わり、彼女が「ののうさん」と呼ばれる霊媒体質の子供を保護した話が語り継がれています。

ののうは神様を意味する「のんのさま」が転じた巫女の別称。2009年の大河ドラマ『天地人』にて長澤まさみが演じたくノ一も、ののうの系譜に連なる歩き巫女でした。

一口に歩き巫女といえど生き方は様々。神事舞太夫と夫婦になって村に定住する者もいれば、旅先の男と恋仲になり、掟を破って駆け落ちする者もいました。

見所のありそうな女の子に道々声を掛け、後輩を勧誘するのも歩き巫女の仕事。娘たちの年齢は6~10歳ほどで、口減らし(くちべらし。家計の負担を軽くするために、子供を奉公に出したり養子にやったりして、養うべき家族の人数を減らすこと)を検討中の親にしてみれば、巫女村で引き取ってもらえるのは願ってもないことでした。

神事舞太夫の家に娘が多いのは、旅先で子供を貰い受け、養子にしていたからだと考えられます。時には拉致誘拐や人身売買といった、荒っぽい手段に訴えることもありました。

歩き巫女の仕事道具・外法箱の恐ろしい中身

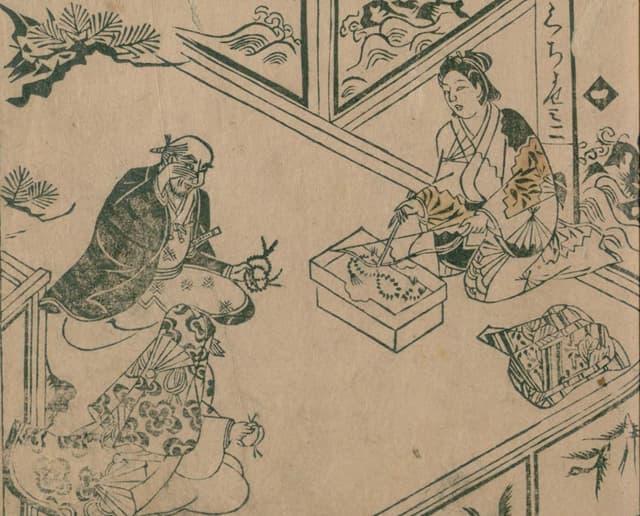

歩き巫女は外法箱と呼ばれる部外秘の仕事道具を持ち、その中にご神体を入れて運んだと言います。基本スタイルは白い巫女装束に白い脚絆(きゃはん)、白木で出来た梓弓。舟形に縫った紺色の風呂敷の中には、外法箱と呼ばれる呪術の道具が入っていました。巫女たちは梓弓の弾音を合図にトランス状態に入り、依頼者の求めに応じて生霊や死霊を呼び出し、口寄せの儀を行いました。

年齢は16歳~30歳ほどで、「巫女の口ききなさらんか」が売り文句。儀式の際は風呂敷を解き、外法箱の上に枯葉で水を掛け、伏して拝み奉ります。箱の中には五寸ほどのククノチ神の像や捒物のキボコ、猫の頭のミイラや猿の頭蓋骨、あるいは藁人形や雛人形が納められており、いずれも大切な偶像として祀ってありました。

これらは外法仏と呼ばれ、巫女たちが実践する、外法の根源と信じられてきたのです。洒落怖で有名な「コトリバコ」は、外法箱から着想を得たのかもしれません。

おわりに

以上、武田信玄と望月千代女が育てた歩き巫女たちの実態でした。現在の祢津地区は日本一の巫女村として観光地化され、地元の小学校の敷地内に、歩き巫女を称える墓碑が建っているそうです。彼女たちが本当にくノ一だったのかはわかりませんが、信玄の治世に尽くした事実は心に留めておきたいですね。

コメント欄