【武将の信仰】信玄、家康も篤く信仰した「諏訪大社」 敗者の神・タケミナカタが秘める絶大な権威

- 2025/10/30

皆さんは戦国武将の篤い信仰を集めた、日本最古級の神社をご存知でしょうか。それは長野県の諏訪大社です。全国に2万5百社以上ある諏訪神社の総本社であり、太古の昔から受け継がれてきた格式高い神事で知られています。2024年にアニメ化された『逃げ上手の若君』では、主人公・北条時行の後見人として、諏訪大社の大祝(おおほうり)・諏訪頼重が重要な役割を果たしました。

今回は、この諏訪大社の起源を遡り、ミステリアスな諏訪信仰の核に迫ります。

今回は、この諏訪大社の起源を遡り、ミステリアスな諏訪信仰の核に迫ります。

日本最古級の神社・諏訪大社の成り立ち

諏訪大社(旧名:諏訪神社)は、諏訪湖周辺の四つの地に鎮座する由緒正しい神社です。親しみを込めて「お諏訪さま」「諏訪大明神」とも呼ばれています。諏訪神社を構成するのは、「上社(かみしゃ)」と呼ばれ、諏訪湖南岸に位置する本宮と前宮、そして「下社(しもしゃ)」と呼ばれ、諏訪湖北岸に位置する秋宮と春宮の計4社です。

御柱として山から伐り出した樅の木を氏子たちが分担して運び、各社殿の四方に建てる御柱祭は、諏訪大社が世界に誇る壮大な神事です。

正確な建立年代は不明ながら、島根県の出雲大社、奈良県の大神神社と並び、日本最古級の神社に数えられています。その歴史は極めて古く、平安末期の歌謡集『梁塵秘抄』には、「関より東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮」と記されていました。また、律令体制下では、国司が着任した時に最初に参拝する「信濃国一之宮」に定められ、信濃国で最も神格が高い神社として崇められていました。

お諏訪さまは、風と水の守護神、そして五穀豊穣を司る神です。その正体は諸説ありますが、湖沼に宿る龍神ないし蛇神とする説が有力です。

古代の豪族・物部守屋の末裔とされる守矢氏が祀っていたミシャグジ様が、時代と共に『古事記』に登場する建御名方神(タケミナカタノカミ)と習合されたものが、お諏訪さまの原形ではないか、と現代では考えられています。ミシャグジの当て字に「射軍神」があるのは、軍神としての建御名方神の影響でしょう。

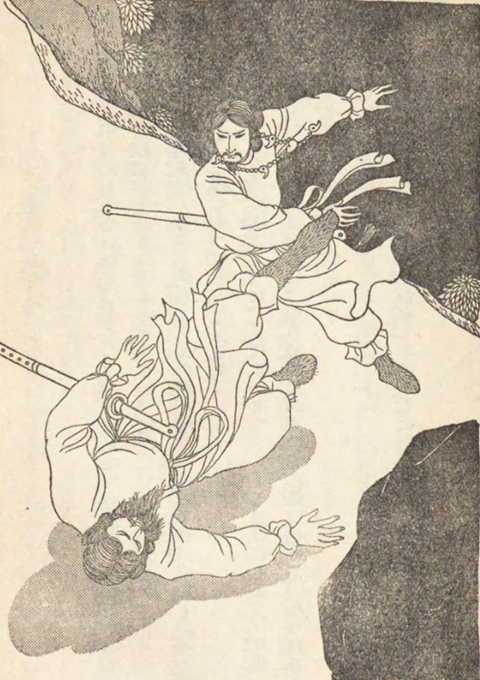

上社本宮に祀られる建御名方神は、『古事記』の国譲り神話で、天津神の建御雷神(タケミカヅチ)に力比べで敗れた国津神です。両腕を引きちぎられ、出雲から諏訪まで投げ飛ばされた後、諏訪の守り神として封じられました。

一見情けない敗戦の神話ですが、だからこそ「負け戦の厄」を引き受けてくれる神として、武将たちからの信仰を集めたのです。

そして、建御名方神の子孫を自負する諏訪氏が、代々神官(大祝)を務めてきました。大祝は諏訪明神の依り代を兼ねる現人神として神官職を世襲してきました。諏訪頼重が時行を匿えたのは、この諏訪大社が絶対不可侵の聖域として機能していたからです。

諏訪大社の神秘に触れた戦国武将たち

神代の軍神を祀る諏訪大社には、古来より多くの武将が戦勝を祈願して訪れました。古くは神功皇后が三韓出兵の際に利益を願い、平安初期には征夷大将軍・坂上田村麻呂が勅命を帯びて参拝しています。また、鎌倉時代には源頼朝が源氏再興を願って社領を寄進し、諸国の武将を募って御射山御狩神事(みさやまごかりしんじ)を盛り上げました。

御射山御狩神事とは、旧暦の7月26日から5日間開催される祭事で、腕自慢の武士たちがススキでふいた穂屋に泊まり、小笠懸(こかさかけ)・武射競馬(むしゃけいば)・相撲などで技比べに熱狂したといいます。特に、ススキの穂で編んだ鹿に矢を射る草鹿(くさじし)は有名です。

隣国甲斐の武将・武田信玄は、特に熱心な崇敬者でした。諏訪郡を領国化してからは信仰が一層深まり、戦の際には「南無諏訪南宮法性上下大明神」の軍旗を掲げ、加護を受けた特別な兜「諏訪法性兜」を被って出陣しました。人形浄瑠璃『本朝廿四孝』では、八重垣姫がこの兜を掲げるシーンが見せ場となっています。

社殿の造営や社領の寄進に励む一方で、自ら滅ぼした諏訪氏の娘・諏訪御料人を側室に迎えたことも、信仰と無関係ではないかもしれません。後に勝頼を産む彼女は、絶世の美女と噂され、信玄最愛の人と噂されました。

徳川家康も諏訪大社を信仰していた一人で、天正10年(1582)に破壊された上社本宮の神門を、慶長13年(1608)に再建して寄進しています。ちなみに、上社本宮を焼いたのは、織田信長の長男・信忠率いる軍勢で、明智光秀も加わっていました。その後に信長と信忠は本能寺で、謀反を起こした光秀もわずか2週間で討たれています。

非業の死を遂げた三人の運命を顧みると、諏訪明神の祟りの存在を疑わずにはいられません。

数百年受け継がれてきた特殊神事の秘跡

諏訪大社では、日本古来のアニミズムと結びついた、神秘的な神事が数多く行われています。2025年に公開された映画『鹿の国』は、中世に途絶えた御室神事の実態に迫るドキュメンタリーです。御室神事とは、大祝に選ばれた少年が厳冬の3か月間、神域の半地下の御室に籠もり、瞑想を課される儀式。少年は白装束で籠もり、神饌(神の糧)として供される鹿肉を食べ、五穀豊穣を祈る神楽を奉納します。そして春の訪れと共に外に出て、75頭の鹿の頭が捧げられるのです。

「鹿なくてハ御神事ハすべからず候」は、諏訪大社の基本理念。供物の中に必ず一頭まざっている耳が裂けた鹿は「神野(こうや)の耳裂鹿」と呼ばれ、神の矛に掛かった証と伝えられています。鹿を捧げるのは氏子の猟師たちで、彼らがもたらす肉を食べ「生き神」の血肉と成すことで、命は巡ると信じられてきました。諏訪は食物が育ちにくい寒冷な山間部なので、不足しがちなタンパク質を補うべく、獣肉を食べる習慣が根付いていたことも背景にあります。

同じく諏訪大社七不思議の一つに挙げられるのが「元朝の蛙狩り」です。蛙狩神事の際、御手洗川の氷を割ると、必ずカエルが現れることから名付けられました。

諏訪大社で行われる神事は年間200以上、特殊神事だけでも70以上あります。蛙狩り・御頭受・御頭御占・御符渡・田遊・野出・小立座・押立御狩・御田植・御狩・御頭祭・御射山祭・小神立座・煤払などが該当します。

御射山祭は、源頼朝が好んだ御射山御狩神事がルーツで、神事の当日には必ず太陽・月・星の光が同時に見えるとされ、七不思議の一角「穂屋野の三光」に数えられています。

おわりに

諏訪大社の成り立ちと、現在まで続く神秘的な神事の数々をご紹介しました。今回の記事で特殊神事に興味を持たれた方は、ぜひドキュメンタリー映画『鹿の国』をご覧になってください。現代に復活した御室神事の一部始終を収めた、重厚な映像記録は一見の価値があります。【参考文献】

- 武光誠『戦国武将の謎に迫る!諏訪大社と武田信玄』(青春出版社、2012年)

- 福澤健太郎『諏訪大社の起源を探る: ー遥かなる出雲の記憶ー』(2022年)

- 関裕二『信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎』(祥伝社、2015年)

この記事を書いた人

読書好きな都内在住webライター。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄