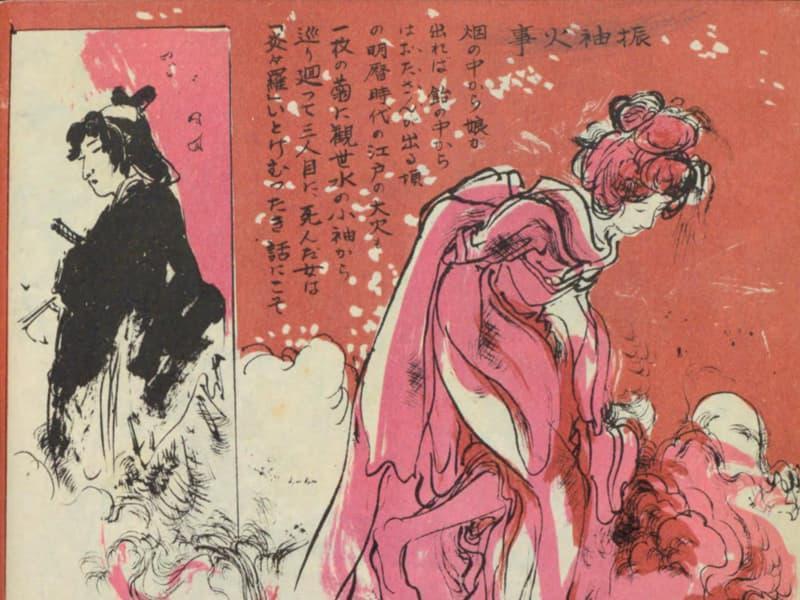

明暦の大火の裏に隠された悲恋 10万人もの命が失われた振袖火事の真実

- 2025/08/29

とりわけ有名なのが江戸の三大大火。明暦の大火(1657)・目黒行人坂の大火(1772)・丙寅の大火(1806)がこれに当たり、中でも三大大火筆頭として語り継がれる明暦の大火は、前代未聞の被害規模を以て、江戸の地図の広範囲を書き換えました。

今回は「振袖火事」の異名で呼ばれる明暦の大火にまつわる、摩訶不思議なエピソードをご紹介いたします。

振袖火事の由来は16歳の少女の悲恋だった

明暦の大火が起きたのは4代将軍の徳川家綱の治世にあたる明暦3年(1657)、1月18日から20日に掛けての丸3日間。犠牲者は最大10万人、市街の約60パーセントが焼け野原と化しました。江戸城の天守閣も焼け落ち、結局再建はされませんでした。火元は本郷・小石川・麹町の計3か所で、鎮火を妨げた一因として、家屋の密集地域に連鎖的に延焼が広まっていったものと見られています。

江戸城の火薬庫が爆発したこと、北西からの風に煽られた炎が駿河台を経て日本橋方面へと広がり、佃島・石川島まで至ったことも大きな誤算でした。

明暦の大火の貴重な資料である浅井了意の『むさしあぶみ』は、伝馬町牢屋敷の切り放ちや浅草門の惨劇に言及しています。

後者は石出帯刀吉深による切り放ちを受け、付近の住民に混じって逃げていた囚人たちが、脱獄囚と勘違いされ、浅草橋から閉め出された事件です。堀の内側で孤立を余儀なくされた集団には多数の町民が含まれ、その大半が炎に巻かれて焼け死ぬか、高温で沸き立った神田川で溺れ、犠牲となりました。

なんとも痛ましいエピソードです。人命優先の英断を下した石出帯刀吉深もさぞや無念だったでしょうね。のちに回収された遺体のほとんどは真っ黒に焼け焦げて判別が付かず、無縁仏として両国回向院の万人塚に葬られました。

さらには明暦2年11月から翌3年1月に掛けて80日間雨が降らず、晴天続きで空気が乾燥しきっていた悪条件の重なりが致命打となります。

斎藤月岑『武江年表』曰く、

「万石以上の御屋敷五百余宇 御旗本七百七十余宇 堂社三百五十余宇 町屋四百町 焼死十万七千四十六人といへり」

なかなか凄まじいですね。皮肉なことに火事の翌日の大雪で凍死する人も続出したそうです。

なぜ明暦の大火が振袖火事と呼ばれるのか。それは火災後に江戸に広まった、ある俗説に由来しています。主人公は浅草諏訪町の大増屋十右衛門の娘で、16歳になるお菊でした。

形見の振袖が次々と不幸を招く

明暦3年の麗らかな春の日、お菊たちは一家総出で上野へ花見に行きました。そこで美しい寺小姓に一目惚れしたお菊は、寝ても覚めても彼のことが忘れられず、遂には臥せってしまいます。そんなお菊を不憫に思った両親は、寺小姓とお揃いの色柄の振袖を仕立ててやり、せめてもの慰めに、と娘に贈りました。それは紫ちりめんの見事な振袖で、年頃の娘なら誰しもうっとりする出来栄えでした。

両親の計らいに喜ぶのも束の間、どうあがいても恋が成就せぬ現実に絶望したお菊は、恋煩いの果てに息を引き取ってしまいます。

両親は娘の形見の振袖を棺に掛け、本郷丸山の本妙寺で手厚く弔いました。が、ここで不測の事態が発生。法事を終えた住職が、お菊の振袖を古着屋に売ってしまったのです。当時は湯灌場買(ゆかんばかい)と呼ばれる死者の衣服専門の買い取り業者がいて、寺と提携して商いをしていた為、住職の行いも取り立てて不謹慎ではありませんでした。

そして数日後……。古着屋の店先に飾られていた振袖に一目惚れしたのは、本郷元町の裕福な商人・麹屋吉兵衛の娘のお花です。両親にねだって振袖を買ってもらった彼女ですが、その翌年、お菊の命日と同じ1月16日に16歳で病死しました。

お花の葬儀をしめやかに執り行ったのち、またしても住職は振袖を売りに出します。次に買い取ったのは中橋の質屋、伊勢谷五兵衛の娘。彼女も1月16日に16歳で命を落とした故、亡きお菊の妄執が振袖に乗り移り、新たな持ち主を祟っていると人々は恐れたのです。

供養の最中に起きた怪事 振袖が空を飛ぶ

五兵衛の娘の葬儀と同日、お菊の法要を営みに訪れた両親は、新たな棺桶に掛けられた紫ちりめんの振袖に肝を潰します。事の子細を調べてみると、娘の形見が災厄の元凶として忌まれているではありませんか。心を痛めた両親は振袖の焼却を決断し、住職に供養を頼みました。明暦3年(1657年)1月18日。大勢の見物人に取り巻かれた住職は一心に念仏を唱え、境内に組んだ護摩壇に因縁の振袖を焚べました。

その直後、一陣の突風が吹き付け、炎が荒れ狂います。強風に煽られた振袖は赫々たる火の粉を散らしながら本堂の屋根に落下し、瞬時に火が燃え移りました。

これが振袖火事の由来となった出来事。『むさしあぶみ』に記述がないため、作り話の可能性が高いものの、うら若き娘の妄執が火災を招いたとするのは、なかなか刺激的ではありませんか?

この話には諸説あり、3人娘や父親の名前が異なるバージョンが存在します。お菊たちが出かけたのは巣鴨、用向きは墓参り。惚れたのは寺小姓に非ず、衆道に傾倒した美青年とも言われていますが、どちらにせよ望み薄な恋だったのは間違いありません。

なお大火で全焼した本妙寺は即再建され、幕府公認の寺の格付けで昇格を果たしています。この事実を踏まえ、実際の火元は幕府老中・阿部忠秋の屋敷で、本妙寺がその咎を引き受けたとする陰謀論も有力視されています。阿部家が大正時代まで続けた多額の寄付も、口止め料に思えてきますね。そうすると巷に流布したお菊の話は、幕府の隠蔽工作だったのかもしれません。

おわりに

以上、振袖火事こと明暦の大火の解説でした。お菊の話は迷信かもしれませんが、燃え上がりなら空を飛ぶ振袖のイメージには、おぞましさと紙一重の美しさを感じずにはいられません。明暦の大火をきっかけに江戸の至る所に橋が架けられ、都市として急激に発展していったのは、怪我の功名と言えるのではないでしょうか。【主な参考文献】

- 岩本馨『明暦の大火:「都市改造」という神話』(吉川弘文館、2021年)

- フレデリック・クレインス『オランダ商館長が見た 江戸の災害』(講談社、2019年)

- 黒木喬『江戸の火事』(同成社、1999年)

- 小池猪一『火消夜話』(1979年)

- 門井慶喜『家康、江戸を建てる』(祥伝社、2016年)

- 堀口茉純『江戸はスゴイ 世界が驚く!最先端都市の歴史・文化・風俗』(PHP研究所、2022年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄