山東京伝 蔦屋の出版事業を大きく飛躍させる原動力となった人気作家

- 2025/04/23

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

作家として版元・蔦屋重三郎を支えた山東京伝(さんとう きょうでん、1761~1816)。酒の席で蔦重と知り合って意気投合し、次々にヒット作を生みだしていきました。

そんな彼も松平定信の寛政の改革による引き締め政策によって厳罰を受けたりしますが、蔦屋重三郎が亡くなっても活動を続け、たくさんの戯作本を残しています。そんな山東京伝の一生を追ってみましょう。

そんな彼も松平定信の寛政の改革による引き締め政策によって厳罰を受けたりしますが、蔦屋重三郎が亡くなっても活動を続け、たくさんの戯作本を残しています。そんな山東京伝の一生を追ってみましょう。

マルチな才能の持ち主

絵師「北尾政演」として

山東京伝の本名は岩瀬醒(さむる)といい、宝暦11年(1761)に深川の木場で質屋を営む岩瀬伝左衛門の長男として生まれました。つまり町人の生まれです。14歳の時、人気浮世絵師であった北尾重政(きたおしげまさ)に入門。才能が飛びぬけて優れていた京伝は、北尾重政門下の三英才と称されました。安永7年(1778)、18歳で黄表紙本『お花半七開帳利益札遊合』の挿絵を描き、高い評価を得ます。それをきっかけに次々と黄表紙本の挿絵を手掛けていき、浮世絵師・北尾政演(まさのぶ)としての地位を確立していくことになります。

戯作者「山東京伝」として

絵師だけでなく、戯作者としての才能も持ち合わせていた山東京伝。天明2年(1782)には、初めて挿し絵と文章の両方を担当した『手前勝手御存知商売物』を発刊し、これが時の評論家・太田南畝に絶賛されて大評判となります。ちょうどその頃、ある酒宴で蔦屋重三郎と知り合いになって意気投合。以降、蔦屋重三郎の専属作家となった京伝は『吉原傾城新美人合自筆鏡』を初めとして、次々にヒット作を生みだしていくのです。

蔦屋重三郎を支えた最も重要な作家の一人と言えるでしょう。

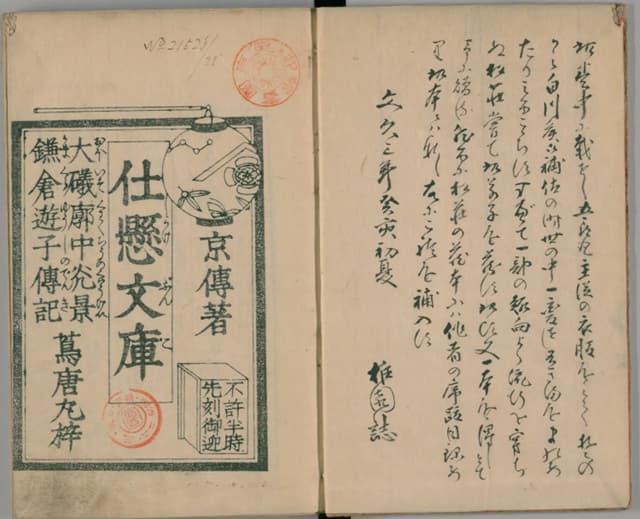

寛政の改革で厳罰に処される

天明7年(1787)、田沼意次の失脚により、松平定信が幕政の中心となると、強力な引き締め政策が取られるようになります。元々、黄表紙本というのは幕政の風刺を皮肉ったりすることが売りだったので、松平定信は出版業に対して統制を行い、幕政批判や淫らな内容の書籍の取り締まりと好色本の絶版を決定しました。折り悪く、山東京伝は『娼妓絹籭』、『仕懸文庫』、『錦之裏』という洒落本三部作を発行している最中だったため、鉄製の手錠をかけた状態で自宅に謹慎させる「手鎖の刑50日」を課されてしまいます。この引き締め政策によって黄表紙本の発刊は廃れていき、黄表紙作家も次々と断筆していきました。

ただし、山東京伝はその後も56歳で死去するまで黄表紙本の製作活動を続けたため、版元は彼の元へ殺到したのでした。

妻は遊女

山東京伝は生涯に2度、いずれも遊女と結婚しています。いわゆる「身請け」という遊郭に大金を払って遊女を売ってもらう形式で妻を迎えたのです。

最初の妻は寛政2年(1790)、扇屋という店の遊女「お菊」を妻に迎えますが、不幸にも数年で先立たれてしまいます。2人目の妻も遊女で吉原の弥八玉屋「玉の井」という名です。

当時の江戸は「男9:女1」という男女比であり、町人の男性が妻を迎えることは難しいことでしたが、吉原の遊女を身請けして妻にするのは、江戸の男達の憧れでもありました。山東京伝にはそれだけの経済力があったことを示す逸話です。ちなみに玉の井には妹がいたのですが、その妹も身請けし、養女として玉の井と一緒に養いました。

日本で初めて原稿料を受け取った作家?

意外かもしれませんが、当時、黄表紙の作家には原稿料というものは出ませんでした。謝礼品が渡されるのが通例で宴席が設けられることもありましたが、それが原稿料代わりであり、金銭を直接に渡すというのはあまり行われていませんでした。これは創作活動は趣味や遊びの領域であり、お金を受け取ることは無粋だと考えられていたためでもありました。しかし山東京伝の場合、ヒット作があまりにも続き、ついに「潤筆料」(じゅんぴつりょう)という金銭が支払われるようになります。つまり日本で初めて原稿料を受け取るようになった作家ということになるのです。

また、仲間内での金銭のやり取りを極端に嫌う人物でもありました。例えば複数人数で飲食店で飲食をする際、勘定は誰かひとりがまとめて支払うのが習慣だったのです。まとめて支払う人は持ち回りということになりますが、京伝はこれを嫌い、参加者全員が均等に支払う「割り勘」にすることにしていました。

世間ではこれを「京伝勘定」と呼んでいましたが、金銭によるもつれを避け、淡々とした付き合いを好んでいた京伝ならではの逸話です。これ以来、「京伝勘定」は段々と広がっていったのです。

おわりに

絵師としての才能に恵まれ、優れた発想力から文才も持ち合わせていた山東京伝は、江戸でも傑出した戯作者でした。寛政の改革により、一時は消えるかと思われた黄表紙文化を一人で支え続けた戯作者であったと言っても過言ではありません。【主な参考文献】

- 佐藤至子『山東京伝 滑稽洒落第一の作者』(ミネルヴァ書房、2009年)

- 山本陽史 編『山東京伝』(桜楓社、1987年)

コメント欄