蔦重が見出した異才たち「十返舎一九」…稿料で暮らした第一号

- 2025/04/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

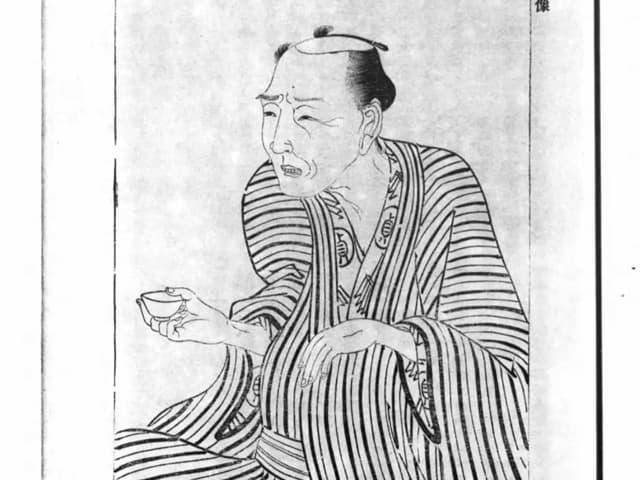

人材発掘人・蔦屋重三郎が見出した異才の1人に十返舎一九(じっぺんしゃ いっく、1765~1831)がいます。江戸時代を代表する大ベストセラー『東海道中膝栗毛』を生み出した男と蔦重との関わりとは、どのようなものだったのでしょうか?

日本で初めて稿料で飯を食った男

日本で初めて稿料で飯を食った男… それが十返舎一九です。彼以前にも紫式部の『源氏物語』や清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』、兼好法師の『徒然草』など、優れた文学作品は何作もありました。これらの作品で作者の名前は世間に知られたでしょうし、何らかの実入りもあったかもしれません。

しかし彼らは作品の稿料では生活していません、あくまで余技です。しかし江戸時代になり、日本で初めて原稿料で暮らす人間が現われました。それが一九であり、その暮らしを可能にしたのが蔦屋重三郎でした。

江戸時代、一九以前にも井原西鶴や近松門左衛門、松尾芭蕉など、名声を得た作家は登場しています。しかし彼らが自分の作品の売り上げに見合うだけの金を受け取っていたかどうかは疑問です。西鶴の『好色一代男』は江戸時代を通じて最も読まれた小説の1作ですが、それでも西鶴は作品を人形浄瑠璃の台本に書き直してその興行で生活費を得ていました。これは近松も同様で、芭蕉も俳句の裕福な弟子たちからの礼金や援助があり、生活が支えられていました。もし彼らが現代に生きていれば、稿料だけで充分に生活ができたはずではありますが…。

「これでは作家は良い作家は育たない」

このように考えた重三郎は、原稿料が正当な書き手に渡るようなシステムを作りました。山東京伝や曲亭馬琴も稿料で食べて行けた作家と言われますが、いずれも耕書堂(こうしょどう)・蔦屋重三郎と関わっていた黄表紙作家です。

十返舎一九と言う男

十返舎一九(本名・重田貞一(しげた さだかつ))は、明和2年(1765)ごろ駿河国に生まれます。江戸や大坂で奉公し、20代で材木商に婿入りしていますが、この頃に浄瑠璃本を書いていますから文筆の心得はあったようです。やがて妻とは離縁し、江戸に出てどのように知り合ったのか、重三郎の元に転がり込みました。重三郎はこの青年を気に入り、日本橋の本店に住み込ませて版元の仕事を手伝わせるのです。

当時の版元は創作・編集・製版・製本・小売まで行う、本に関する総合店舗のようなものでしたので、様々な才能を必要としていました。作家や絵師・彫り師をスカウトして企画や工賃を話し合う、人物画ならモデルとなる役者や遊女と礼金の交渉をして承諾を得る、貸本屋相手の営業もこなさねばならない、といった風に多くの人材が必要です。住み込みの新人であれば、掃除・洗濯などの雑務もあったことでしょう。

そんな中、一九は挿絵も描けば黄表紙本の原稿も書く、と次第に才能を発揮して行きます。当初は “十遍舎一九” を名乗ってましたが、黄表紙作家のデビュー作は寛政7年(1795)の『心学時計草』です。この本で見事な挿絵を描いて見せた一九。重三郎は内心「これは良い拾い物だ」と思ったことでしょう。

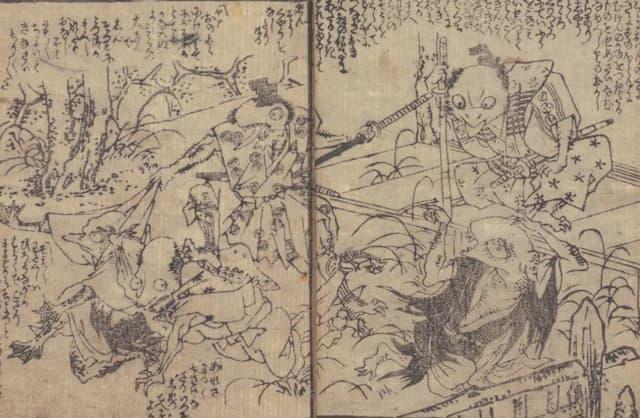

このデビュー作が好評で、以後の彼は1年に20冊もの本を書く地本問屋・耕書堂の専属作家になって行きます。特に一九が得意としたのは妖怪ものでした。

寛政8年(1796)の『化物年中行状記』では、年頭の「ばけましてはよいはるでございます」から始まる妖怪たちの1年の暮らしが、童話のような文章で書かれています。『ムーミン谷のなかまたち』を思わせるような筆致です。

もっともそこは一九の事ですから世の中への風刺も効かせてあり、文化元年(1804)の『化物太平記』では、幕府の反感を買い、処分を受けています。

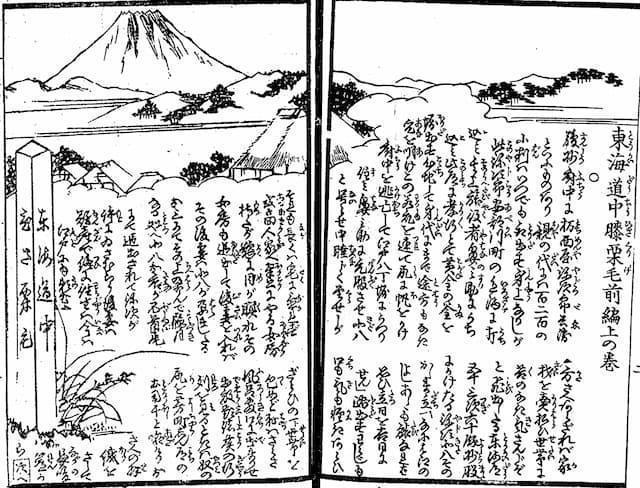

全国区ベストセラー『東海道中膝栗毛』誕生

江戸時代を代表するベストセラー『東海道中膝栗毛』。実はこの本は重三郎が亡くなった後に出版されたものです。

膝栗毛は栄邑堂(えいゆうどう)・村田屋治郎兵衛を版元に出版されましたが、この本が売れに売れたのは内容の面白さもさることながら、治郎兵衛の販売戦略も大きかったのです。

治郎兵衛は江戸の版元でしたが、京都や大坂など他の地域の版元と提携した“本の全国販売”のビジネスモデルを確立しました。治郎兵衛は膝栗毛シリーズの5作目を大坂の版元や栄邑堂以外の江戸の版元と共同出版したのです。そして6作目では京都の版元も巻き込み、全国的な販売ネットワークを作り上げました。

このネットワーク実現には従来の「ウチの作家の本はウチの店から出す」の作家囲い込み観念の打破や、利益の配分など難しい話もあったでしょうが、読者は一気に全国に広がりました。この巨大読者市場に支えられて一九のような専業作家が生まれたのです。

膝栗毛エピソード0

「版元から使いの者が来て、机の傍で私の筆が進むのを待っています」

現代の流行作家や漫画家のようなセリフですが、これは膝栗毛シリーズを書いている時の一九の言葉です。

膝栗毛は主人公の栃面屋弥次郎兵衛と、その住まいに転がり込んだ居候喜多八が、東海道を賑やかに旅する物語です。最初は一作で終わる予定だったようですが、あまりの面白さに続編を待ち望む読者の声に押され、讃岐金比羅さんや安芸の宮島・木曽街道・長野善光寺・草津温泉・中山道とあちらこちらを旅してまわります。

そして大坂見物を済ませ、20年がかりの本編が終わった5年後に、2人の馴れ初めが掛かれたエピソード0が発表されます。読者の要望も大きかったでしょうが、こんな大長編になるとは思わなかった一九が2人の素性も書いておきたくなったのでしょう。

この中で弥次郎兵衛の方は、50がらみのいい加減な親父ながら古典に通じ、狂歌や漢詩も作る教養人。30そこそこの喜多八は旅芝居一座の陰間上がりで浮気性、生国の駿河に居られなくなり、2人で江戸へ逃げて来た年の差ゲイカップルと明かされます。本編ではそんな雰囲気はまるで感じられず、ただの女好き助平コンビです。

膝栗毛シリーズは、道中の下世話な話や、宿場の飯盛女とのやりとりから垣間見える庶民の暮らしぶりを書き、自然の美しい風景などはあまり書かない事を旨としたそうです。

おわりに

一九は狂言・謡曲・浄瑠璃・歌舞伎・落語・川柳など、世間一般に流行るものに詳しく、狂歌も学んでいます。しかし山東京伝や曲亭馬琴のように、古典・故事来歴に通じ、知的で都会的なセンスでは無かったようです。やや知的教養には欠けていましたが、そのぶん大衆の好みには敏感で、ナンセンスで泥臭い笑いを作品に取り入れ人気を博しました。

「この世をばどりゃおいとまにせん香の煙とともに灰左様なら」

天保2年(1831)に世を去った一九の辞世です。

【主な参考文献】

- 鈴木俊幸『蔦屋重三郎』(平凡社ライブラリー、2012年)

- 松木寛『蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社、2002年)

- 中山尚夫『十返舎一九研究』(おうふう、2002年)

コメント欄