源頼政が退治した「鵺(ぬえ)」の謎…異形の妖怪の正体を徹底検証!

- 2025/10/01

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

中でも一際異彩を放っているのが、平安時代末期、近衛天皇に取り憑いた鵺を倒した源義家・頼政の話です。今回は、彼らが弓矢で仕留めた謎多き妖怪、鵺の正体を考察していきたいと思います。

弓矢の達人・源義家と頼政の鵺退治

源義家は、平安時代中期から後期に活躍した武将です。八幡太郎(はちまんたろう)の通称でも知られ、源頼朝や足利尊氏の祖先にあたります。若かりし頃から数えきれない手柄を立ててきた勇猛果敢な人物で、『睦和話記』では次のように褒め称えられています。

「将軍の長男義家、驍勇絶倫にして、騎射すること神の如し。白刀を冒し、重圍を突き、賊の左右に出でて、大鏃の箭を以て、頻りに賊の師を射る。矢空しく発たず。中たる所必ず斃れぬ。雷の如く奔り、風の如く飛び、神武命世なり」

簡単に訳すと「騎馬が上手く弓矢は神業、雷の如く走り風の如く飛んで敵将を射落とした」ということです。生け捕りにした敵1000人の首を斬った逸話から髭切と名付けられた愛刀は、僅か2歳の時に授かったものでした。源氏の早期教育恐るべしですね。

鳴弦の術と頼政の弓

平安時代後期、仁平(にんぺい)年間のこと。近衛天皇が毎晩悪夢にうなされるようになり、家臣たちはこれを怪しんで源氏の棟梁・義家に寝所の警護を依頼します。すると衰弱しきった天皇のもとに異形の妖(あやかし)が現れたため、義家は「陸奥守源義家!」と名乗りを上げ、弓の弦を3度弾きました。これは「鳴弦(めいげん)」と呼ばれる由緒正しい魔除けの一種で、妖怪を退散させる効果があると信じられていたのです。

翌日から天皇の容態がみるみる回復したため、同じ源氏一門から今度は頼政が選ばれ、本格的に鵺に挑むことになります。頼政は酒呑童子退治で有名な源頼光の玄孫にあたり、押しも押されぬ源氏の出世頭でした。

鵺の異形と討伐

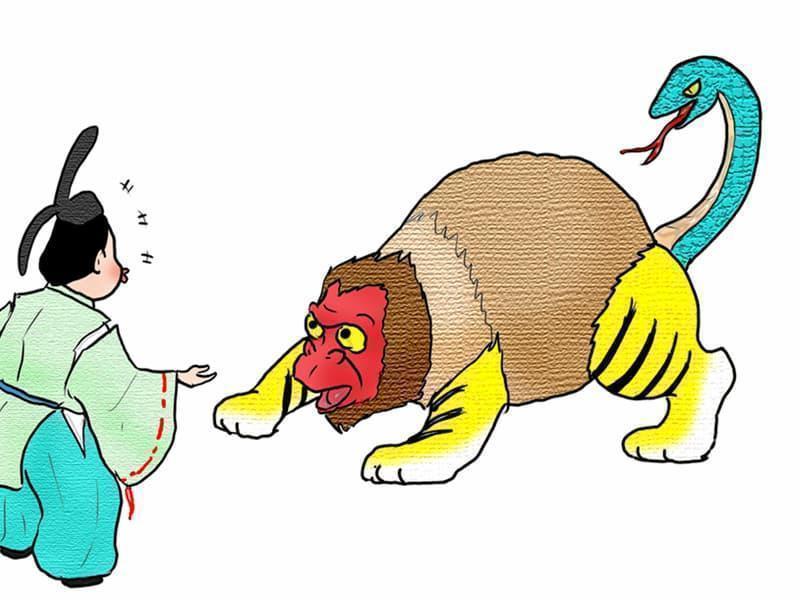

その日の丑の刻。頼政が御所の庭を見回っていると、艮(うしとら=北東)の方角に横たわる東三条の森から突如として黒雲が湧き上がります。そこから飛び出してきたのは、頭が猿・胴が狸・手足が虎・尾が蛇という異形の姿。頼政は即座に「南無八幡大菩薩」と唱えて矢を射ち、ドッと地面に落ちたところを、怪力自慢の家来・猪早太(いのはやた)がすかさず滅多刺しにしました。

頼政らが殺した化け物は「鵺」と名付けられ、四肢をバラバラに刻んだのち、各部位を笹舟に乗せて海に流したそうです。頼政の愛刀・獅子王(ししおう)は、この時の武功を称えられ、朝廷より直々に下賜されたものでした。

清盛も鵺を退治していた?

なお、『平家物語』や『源平盛衰記』には、源頼政の前に平清盛が鵺を退治した逸話も載っています。崇徳天皇の治世、御所の南殿(紫宸殿)の屋根で鵺が騒いだため、当時の右衛門尉・平清盛に討伐命令が下りました。敵の動きは素早くなかなか捕らえられませんでしたが、清盛は音を頼りに躍りかかり、見事自分の右袖に誘い込んで鵺を捕らえたといいます。その後、鵺は唐竹にこめて清水寺の丘に埋められ、清盛は恩賞として安芸守国司(あきのかみこくし)に取り立てられました。鵺が葬られた丘は「毛朱一竹塚(けしゅいっちくづか)」といい、後世の学者は「毛朱」はムササビをさす可能性が高いと考察しました。

鵺の正体は鳥のトラツグミだった?

鵺の正体には諸説あり、前述のムササビも有力視されています。皮下の袋を広げ縦横無尽に滑空する姿は、妖怪と見間違えても不自然ではありません。『平家物語』と『源平盛衰記』では記述が微妙に食い違い、前者では猿の顔・狸の胴・前後の肢は虎・尾は蛇とされ、後者では頭は猿・背は虎・尾は狐・足は狸・声は鵺と書かれていました。このことから鵺とは特定の化け物を指すのではなく、複数の動物のキメラ(合成獣)を指すのではと指摘されています。姿形が方位と紐付いているのも興味深い点で、北東の寅(虎)・南東の巳(蛇)・南西の申(猿)・北西の乾(犬ないし猪)が合体したものが鵺と呼ばれたのです。

目下、鵺の正体の最有力候補とされているのが鳥のトラツグミです。見た目は灰鼠色の地味な鳥ですが、風の唸りや息の掠れに似た鳴き声は「ヒョーヒョー」と甲高く、物悲しい響きを帯びています。

トラツグミは留鳥、または漂鳥として日本に周年生息し、本州・四国・九州に広く分布しています。鵺の正体がトラツグミと仮定すれば、東三条の森から飛んできたというのも筋が通りますね。

「夜の鳥」と書くように夜行性であるため、繁殖期にはとりわけ求愛行動が活発化し、夜通し鳴き続けることもあるそうです。当時の帝が鵺の鳴き声を恐れたのは、それが変事の前触れだったからかもしれません。闇に紛れた小鳥を目視できない人々は、洛内に響く声を凶兆と判じ、世の乱れを憂えたのです。

付け加えるなら、『平家物語』で頼政が退治した化け物には名前が付いていません。作中で語られるのは「鵺(トラツグミ)の声で鳴く得体の知れぬ化け物」に過ぎず、鳥の鵺とは別に、夜な夜な鵺を騙る何かの気配が都の人々を脅かしていたとも仄めかされます。

さすがは鵺、罪作りな存在です。真に罪深いのは、怪異の因果を求めずにはいられない人間の想像力の方でしょうか?

日本各地に存在する鵺の塚と伝承を紹介

さて、頼政に斬られた鵺の四肢はどこに流れ着いたのでしょうか?最有力候補と見なされているのは兵庫県芦屋市浜芦屋町の鵺塚です。

地元の伝承によると、頼政に殺された鵺は丸木舟で加茂川に流され、淀川を伝って大阪湾を漂い、芦屋川と住吉川の中間の浜に打ち上げられました。都から放逐された鵺の骸を囲んだ人々は、その祟りを恐れ、手厚く葬ったと言われています。

他にも候補地は複数あり、大阪市都島区・京都府京都市・兵庫県西脇市と、いずれも関西に集中しています。

・二条公園内の鵺池:頼政が鵺を射抜いた矢を洗ったとされる。

・神明神社:鵺退治成功の祈願をした場所。

・長明寺境内:頼政の所領にあり、鵺殺しの矢を削り出した竹林が聳え、鵺の像が建てられていた。

おわりに

以上、源義家・頼政による鵺退治のエピソードをご紹介しました。平安時代は光源が少なかったので、森の方角から聞こえてくるトラツグミの声を、妖怪と取り違えたのも頷けます。一方で、清盛や頼政の出世を考えれば、捕らえた人間に富と名声をもたらす瑞獣のような側面もあるのかもしれません。

皆さんは、この謎多き鵺の正体は何だと思いますか?

【参考文献】

- 梶原正昭、山下宏明『平家物語 (2) 』(岩波書店、1999年)

- 水木しげる『決定版 日本妖怪大全 妖怪・あの世・神様』(講談社、2014年)

- 栃木孝惟『源頼政と『平家物語』: 埋もれ木の花咲かず』(吉川弘文館、2023年)

- 荻野慎諧『古生物学者、妖怪を掘る―鵺の正体、鬼の真実』(NHK出版、2018年)

コメント欄