勝川春章 葛飾北斎の師匠にして元祖似顔絵の画家

- 2025/05/16

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

勝川春章(かつかわ しゅんしょう。1726~93)は知名度は高くないのですが、かの葛飾北斎の師匠となる画家です。特に役者絵でこれまでには無いリアリズムを追及し、役者自身の個性を表現した絵を初めて書いた人でした。

当時、役者絵といえば鳥居派の画家の得意分野でしたが、鳥居派の画家が描く役者絵は舞台そのものを描くことを目的としており、役者自身の個性は無視して同じ顔を描いていたのです。そこに役者の持つ個性を反映させたことで新しい境地を切り開きました。

つまるところ、似顔絵のように役者の顔を本物に近い筆致で書き始めた、元祖似顔絵画家が勝川春章なのです。そういった意味では葛飾北斎や写楽は彼の開拓した世界の後継者であり、彼がいなければ葛飾北斎も写楽も登場しなかったかもしれません。

当時、役者絵といえば鳥居派の画家の得意分野でしたが、鳥居派の画家が描く役者絵は舞台そのものを描くことを目的としており、役者自身の個性は無視して同じ顔を描いていたのです。そこに役者の持つ個性を反映させたことで新しい境地を切り開きました。

つまるところ、似顔絵のように役者の顔を本物に近い筆致で書き始めた、元祖似顔絵画家が勝川春章なのです。そういった意味では葛飾北斎や写楽は彼の開拓した世界の後継者であり、彼がいなければ葛飾北斎も写楽も登場しなかったかもしれません。

ユーザーニースに敏感

当時、一般対象の数少ない娯楽が「芝居」でした。芝居に出てくる役者達は憧れの的であり、それをリアルに描いてみせた春章の絵は大好評を得ました。春章の絵を見ていると、まるで役者がすぐそこにいるかのように思えたからです。いわば現代のブロマイドのような物だったと言えるでしょう。リアルな絵が受けると、一般大衆は次に役者の舞台裏を見たいと思い始めます。現代でもタレントや歌手が舞台に立っている写真だけでなく、楽屋にいる時の様子などを知りたがるものですが、同じ心理だったのです。

すると、春章は5代目市川団十郎の錦絵で一般人が見ることができない楽屋の様子を描きました。舞台の合間に隈取りの化粧をしたままの団十郎が煙草を吸ってくつろいでいる姿を絵にしたのです。これらは「楽屋絵」と呼ばれ、大評判を得ます。まさにユーザーニーズに敏感だったのです。こうして春章は役者絵の第一人者として知られていくのです。

ファングッズの作成が次の展開に

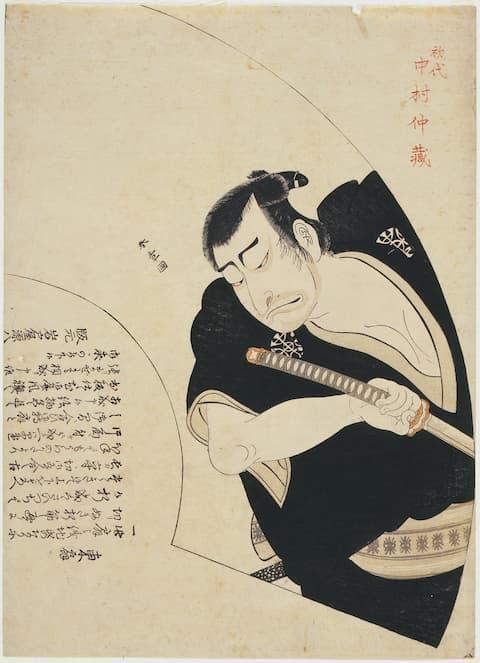

安永5年(1776)、春章は役者の上半身を扇形の中に描いた「東扇」というものを作りました。これは切り取れば扇として使用することもできるという趣向で、いわばファングッズのような側面を持っていました。中村仲蔵、市川団十郎、中村松江、岩井半四郎、市川門之助、瀬川菊之丞、松本幸四郎、大谷広右衛門といった当時、大人気だった役者を描きました。

これも大評判を得ますが、これらの絵では目や眉・鼻・口・耳の形・髪の生え際やひげの剃り跡までを細密に写実的に描き、リアルさが更に強調させています。また、役者の上半身を大きく描いた構図は、やがて首から上を紙面いっぱいに描く「大首絵」という様式を生み出すきっかけとなっていきます。

相撲も題材に

春章は相撲を絵の題材とした相撲絵も描きました。「相撲」は当時のもう1つの娯楽でした。特に春章が活躍していた時代、仙台藩のお抱え力士の第4代横綱・谷風梶之助、久留米藩のお抱え力士の第5代横綱・小野川喜三郎。歴代最強と言われた松江藩お抱えの雷電為右衛門の3名の力士が競っており、江戸大相撲の全盛期ともいえる時期でした。

春章は相撲絵でも精緻な人物を描写したので、私達は現代でも「古今十傑」と呼ばれる相撲の黄金時代の力士達を見ることができるのです。

浮世絵の創成期を代表する画家

実は春章が登場した時点では黒一色の「墨摺絵」(すみずりえ)が普通でした。しかし明和2年(1765)に登場した複数の版木を使い、色を使い分けた「錦絵」はカラーを表現できました。すると、春章はさっそくその技術を習得して錦絵を描き始めます。色数が増えれば増えるほど、彫らなければいけない版木の数は増えるので、浮世絵師の技術向上が必要となり、春章はそれを着々と実行。絵師・彫師・摺師、と完全な分業体制を構築します。こうして作られた色鮮やかな錦絵は「あずま錦絵」と呼ばれ、日本各地で驚愕されながら受け入れられていきました。

春章は浮世絵を描いた最初期の画家であり、浮世絵の創成期を担ってくれた人物であった訳です。この技術革新の波に乗った絵師と乗れなかった絵師とで、明暗は大きく分かれました。

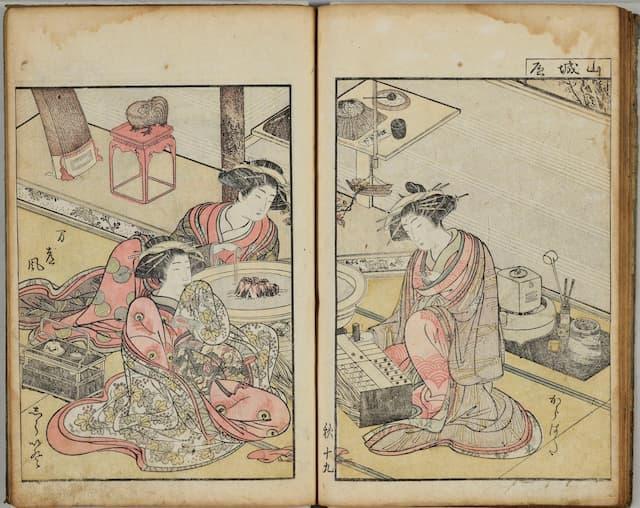

蔦屋重三郎とのコラボで遊女も描く

春章は安永5年(1776)に蔦屋重三郎の企画に乗り、『青楼美人合姿鏡』という吉原の各妓楼に実在した遊女達を描きました。この時、蔦屋重三郎は各妓楼から宣伝費として拠金を仰ぎ、出版費用にあてました。これは江戸の一般大衆に吉原の評判の遊女を知るための情報誌となり、吉原は賑わいを取り戻したのです。吉原に縁故が深かった蔦屋重三郎だからこそ、実現することができた企画でした。

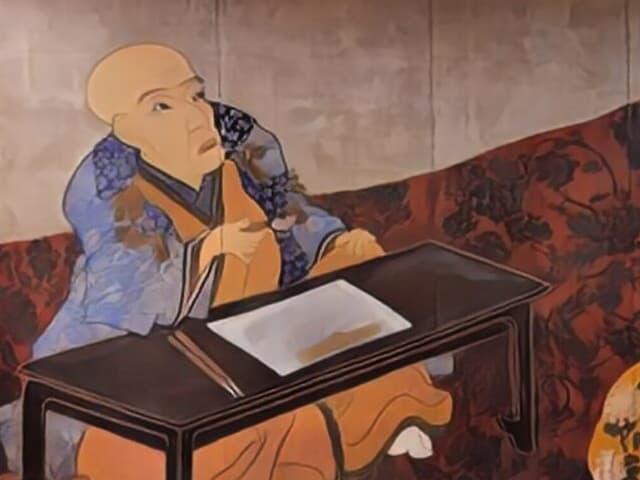

寛政の改革後は肉筆画の世界へ

それまで美しいカラーの絵は一枚物であり、富裕層にしか買えないものでしたが、浮世絵の技術は一般庶民にも美しいカラーの絵を届けることに成功します。当然ながら大評判を取りました。しかし、それも田沼意次が政権を担っていた自由な時代ならではの物でした。田沼意次が失脚して松平定信による寛政の改革が始まると、自由な風潮は失われ、浮世絵で描く題材にも制限がかかるなど不自由な時代となり、多くのクリエーターが廃業していきます。春勝も浮世絵は弟子達に任せ、自身は肉筆画の世界に没頭することになります。春章もデビューから20年が経ち、第一線を引いたのです。

しかし、春章の晩年の作である『雪月花三幅対』の肉筆画は浮世絵では表しきれないほどの精緻で描かれており、現在は重要文化財に指定されています。肉筆画で描くことのできるリアリティは錦絵をはるかに超えており、細やかな着物の流れや髪の毛1本にいたるまで、執念とも言える筆致で優美に描ききったのです。

おわりに

後に「葛飾北斎」と名乗ることになる勝川春朗(かつかわしゅんろう)は19歳にて、春章に弟子入り。春章が没するまでの16年間を春章に学びました。春章の死後、勝川派を離れた葛飾北斎は、独自の世界を築いていくことなるのです。【主な参考文献】

- 内藤正人『勝川春章と天明期の浮世絵美人画』(東京大学出版会、2012年)

- 神谷勝広「勝川春章伝記少考」『浮世絵芸術 第173巻』(国際浮世絵学会、2017年)

コメント欄