大河ドラマ「べらぼう」 蔦屋重三郎が出版した伝説の絵本『青楼美人合姿鏡』の特色とは

- 2025/03/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第10回は「『青楼美人』の見る夢は」。安永5年(1776)正月、蔦屋重三郎は『青楼美人合姿鏡』(以下『青楼美人』と略記することあり)を出版します。

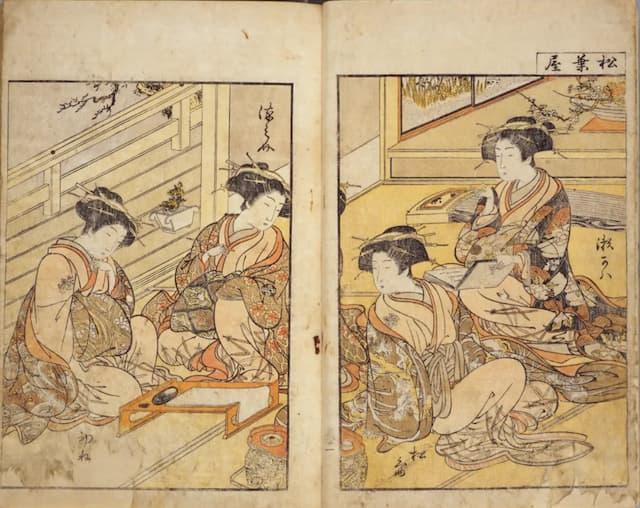

青楼とは遊女屋、江戸では特に吉原遊郭のことを指しました。『青楼美人』は、吉原遊廓における遊女の様々な生活を描いたものであり「日本の絵本出版の歴史を語る上で外せない傑作」「傑作とされるものである」との評言があります。同書の絵を描いたのは、北尾重政(浮世絵師)と勝川春章(浮世絵師)です。両者とも当時の人気絵師でした。

『青楼美人』(大本三冊)の特色の1つは「多色摺の豪華な絵本」ということです。使用されている料紙や摺刷も良く「贅沢の極み」の絵本と言う人もいます。重三郎の最初の出版物で遊女評判記『一目千本』(安永3年=1774年)は、取り上げている遊女屋(遊女)に偏りがある、網羅的でないことから、遊女屋からの出資でもって制作費用を賄ったと言われていますが、それは『青楼美人』も同様でした。同書も遊女の描かれ方に偏りがあることから、遊女屋からの出資で制作されたとされているのです。

安永4年(1775)7月、重三郎は吉原細見(吉原遊廓の総合情報誌)『籬乃花』を刊行していますが、その刊行は駿河屋市右衛門(引手茶屋の経営者)はじめとする吉原の顔役らの合意や支援があって成就したとされます。この『青楼美人』も吉原で生まれ育った重三郎の人脈があって成立したと推測されます。もちろん、人脈だけでなく「こういった絵本を作りたい」という企画力や熱意も必要です。『青楼美人』には色鮮やかな衣装を纏った遊女らが季節の風物とともに琴や書画・歌・香合などの芸事に興じる様が描かれています。

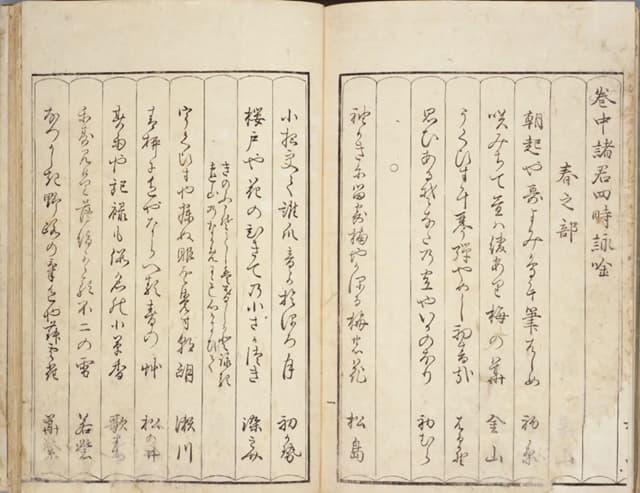

『青楼美人』のもう1つの特色は、豪華な絵本ということだけでなく、遊女らの四季の発句が下巻に載せられていることです。『青楼美人』は発句集でもあるのです。同書に重三郎は序文を寄せ「遊女たちが詠んだ四季の発句を乞い求めて彼女らの画像に命を吹き込む」と述べていますが、その意図は後世の評判を見ても十分達成されていると言えるでしょう。

【主要参考文献】

コメント欄