謎の民間信仰「オシラサマ」の起源…日本と中国では結末が異なる娘と馬の愛憎劇

- 2025/10/28

民俗学者・柳田國男の著書『遠野物語』で全国に知られるようになったこの神様は、馬や養蚕(ようさん、蚕を育てて絹糸をとること)と深いつながりを持ち、また女性の病気や目の神様としても崇められてきました。

そんなオシラサマの起源が、『山海経(せんがいきょう)』と並ぶ古代中国の怪談集『捜神記(そうじんき)』にあることをご存じでしょうか?今回は、オシラサマのルーツとされる物語が収録されている『捜神記』を紐解き、謎に包まれたオシラサマ信仰の背景に迫ります。

古代中国の怪談集『捜神記』とは?

『捜神記』は、後漢が滅亡した4世紀頃、干宝(かんぽう)という人物によって書かれた「志怪小説(しかいしょうせつ)」と呼ばれるジャンルの書物です。志怪小説とは、その名の通り不思議な出来事や怪異を記録した物語のこと。『山海経』と並び、中国最古の怪談集として今も愛されています。著者の干宝は、本書の執筆動機を訊かれ、自身の奇怪な体験に言及しました。

それは母の嫉妬を買って父の墓に生き埋めにされた婢(女性の召使い)が復活したこと。母の遺体を合葬すべく、10年ぶりに墓を掘り起こした所、父の棺桶に押し被さるようにして、彼女はまだ生きていました。曰く「旦那様が生前と同じ温情を以て食べ物を与えてくださった」そうで、予言の力に目覚めた彼女は暫し干宝の屋敷に滞在したのち、近隣の男に嫁いで子を生しました。

なかなか信じがたい話ですが、干宝は実話として語っています。干宝の兄も一旦死んだのちに甦り、「魂が体を離れ天地の狭間の鬼を眺めていた」と証言しました。

干宝はこうした経験から、中国各地の民話や怪異譚を集めるようになり、その一つとして本書に収録されたのが、オシラサマの起源とされる「馬娘婚姻譚(ばじょうこんいんたん)」です。

『捜神記』に伝わる「馬娘婚姻譚」のあらすじ

昔々、ある地方に父と娘が住んでいました。大官だった父が都へ出征し、一人になった娘は留守宅の寂しさに耐えかね、実家で飼っていた牡馬にこう言います。

すると馬は手綱をちぎり、風のように大地を駆けて主人である父のもとへまっしぐら。愛馬が突然現れたことに驚いた父は、「娘に何かあったんじゃないか」と慌て、すぐさま馬に乗って帰還します。

娘は予期せぬ再会を喜び、父は父で「畜生の身でありながら飼い主を案じるとは立派な心がけだ」と褒美の秣(まぐさ)を与えたものの、馬は全く反応せず、以来娘を見かけるたびに喜んだり怒ったり、何かを催促するように地面を激しく蹴立てるではありませんか!

そこで娘を問い詰めると、成り行きを白状したので、怒り狂った父は「家門の恥め」と馬に矢を放ち、亡骸から剥ぎ取った皮を庭に干しました。

後日、娘が「畜生の分際で人間を嫁に欲しがるなんて身の程知らずめ」と、皮を引きずり下ろし、踏みつけていると、その体は袋のように膨らんだ皮に包まれ、空の彼方に消えてしまったのです。

数日後、庭の木の枝に、皮に包まれた馬と娘が引っ掛かっているのを隣の女房が発見します。その木の近くにはまるまる太った蚕が這い、分厚い糸を吐き出していました。その蚕からは通常の繭の数倍の糸がとれた為、娘と馬が益虫に生まれ変わった木は、「喪」と同じ読みの「桑(そう)」と名付けられたのです。

──

これが中国における桑の木誕生秘話。同様の逸話は『神女伝』『法苑珠林』にも載っており、中国で広く語り継がれていました。

日本の「オシラサマ」と「養蚕」の結びつき

この「馬娘婚姻譚」と同じ話が日本の東北地方にも伝わり、オシラサマの起源となりました。面白いことに、日本の物語では、『捜神記』のような娘が馬を拒むバージョン(横恋慕バージョン)の他に、娘と馬が相思相愛だったというバージョンも存在しています。例えば、『遠野物語』に収録されている一例を紹介します。

──

ある田舎に両親と娘の家族がいました。娘は飼っている馬を大変可愛がり、夜毎厩舎に行って添い寝をし、遂には夫婦の契りを交わします。それを知った父は怒り狂い、娘に内緒で馬を連れ出し、庭の桑の木で縊り殺してしまいました。真相を知った娘が泣き止まない為、さらに腹を立てた父が馬の首を斧で切り落としたところ、娘は馬の首に飛び乗り、天に昇って行ってしまいました。

──

オシラサマとは、この昇天した娘と馬が一体となった神様で、馬が殺された桑の木にちなんで養蚕の守り神になったとされています。日本の話では、娘と馬が一緒に天に昇っている分、中国の物語と比べて、どこかハッピーエンドのような印象を受けますね。

後日談(佐々木喜善『聴耳草紙』収録)として、娘は両親の夢に現れ、「土間の臼の中に馬頭の形をした虫(蚕)が湧いているから、桑の葉をあげて育ててください。上等な絹糸を拵えるので生活には困りませんよ」と優しく助言したそうです。

これ以降、両親は自らの行いを深く悔い、馬を吊るした桑の木で娘の面と馬の頭を作り、よく拝んで供養しました。これがオシラサマの起源とされています。

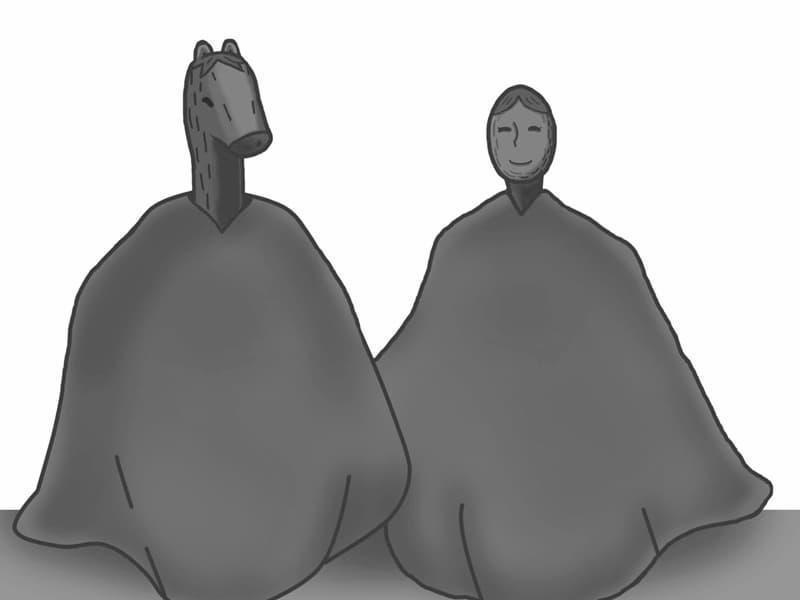

オシラサマのご神体は、桑の木で作られた1尺(30センチ)ほどの棒の先端に、男女や馬の顔が彫られたものです。これに布製の着物を何枚も重ね着させ、二柱(ふたはしら、二体)を一対として祀るのが習わしです。

オシラサマの祭日は「命日(めいにち)」と呼ばれ、旧暦の1月・3月・9月の16日に近所の女性たちが集まり、赤や花柄の新しい布を着せてお祝いをしました。この行事は「オシラアソバセ」「オシラ遊び」「オシラホロキ」などと呼ばれ、時にはイタコ(霊媒師)が神様のお告げを伝えることもあったそうです。

オシラサマが養蚕の神様とされるのは、この馬娘婚姻譚の影響もありますが、蚕の頭部が馬の顔に似ていることが一番の理由かもしれません。

柳田國男『遠野物語』で全国に知れ渡る

オシラサマが全国に知れ渡ったのは、明治時代に刊行された柳田國男の『遠野物語』がきっかけです。この本にはオシラサマに関するエピソードが数多く収録され、古くから遠野地方に根付いていた民間信仰の深さを世に示しました。現在でも、岩手県内では特に陸前高田市に多く残っていると統計で示されています。また、岩手県遠野市の「伝承園」にある御蚕神堂(おしらさまどう)には、1000体ものオシラサマが展示されており、観光客が見学できるようになっています。東北旅行の際には、ぜひ足を運んでみてください。

なお、遠野地方以外でもオシラサマが信仰されている事実を忘れてはいけません。秋田や山形の一部や群馬県をはじめとする関東地方、北海道の南西部にまでオシラサマ信仰は根強く残っています。違いを挙げるなら群馬のオシラサマは掛け軸に描かれた蚕神の絵で、我々が知っているオシラサマとは全く別の姿をしていることです。

おわりに

今回は、オシラサマのルーツが古代中国の怪談集『捜神記』にあることをご紹介しました。中国では馬を拒んだ娘が、日本では愛し合って夫婦となり、共に天に昇るという展開の違いはとても興味深いですね。もし、この記事で『捜神記』に興味を持った方がいらっしゃいましたら、漫画『千年狐 〜干宝「捜神記」より〜』もおすすめです。『捜神記』を大胆にアレンジした中国ファンタジーで、人と怪異が親しく交流する、奇想天外な世界が楽しめますよ。

【参考文献】

- 干宝『捜神記』(平凡社、2000年)

- 柳田國男『遠野物語』(新潮社、2016年)

- 今野圓輔『馬娘婚姻譚: いわゆるオシラさま信仰について』(岩崎美術社、1966年)

- 遠野市立博物館『遠野物語と怪異: 遠野の呪術の世界』(河出書房新社、2024年)

- 沢辺満智子『養蚕と蚕神:近代産業に息づく民俗的想像力』(慶應義塾大学出版会、2020年)

- 張六郎『千年狐 〜干宝「捜神記」より〜』(KADOKAWA、2018年)

執筆にあたり最も参考にした本書は、日本が誇る民俗学者・柳田國男の代表作。記事では書き切れなかったオシラサマの背景の掘り下げに唸らされた他、岩手県遠野に語り継がれる不思議な伝承の数々が紹介され、昔話にワクワクした子供時代を思い出しました。

山男・山女の話はとりわけバリエイション豊かで、予想だにせぬ顛末にびっくり仰天。天狗・河童・雪女・座敷童子・迷い家などの怪異に興味があれば、必ずや楽しめることを保証します。

(by まさみ)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄