「我に勝利を!」戦乱に明け暮れた武将の心の拠り所 ”念持仏”

- 2025/09/26

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦乱の世を生きた武将の多くは、自分だけの仏、つまり「念持仏」を身につけていました。これは、持ち主個人を守り、特別に加護を願うための仏像です。常に身近に置けるよう小型で、戦場にも携行されました。

念持仏を持っていたのは武将だけではありませんが、命のやり取りをする彼らにとって、それは心を安らげるための必須の品でした。さらに武将たちは、一体の仏像だけでは飽き足らず、戦勝や極楽往生、福徳など、それぞれの目的に応じた「専門家」の仏に願いをかけたのです。

念持仏から始まった仏像の歴史

釈迦が誕生した頃のインドでは、バラモン教が大きな力を持っていました。当時、神々の姿をかたどった像を作る習慣はなく、釈迦の死後500年ほどは、仏教徒の間でも偶像崇拝は否定されていました。しかし、ただ虚空に向かって祈るだけでは手応えがない、目に見えるお釈迦様に祈りたいという思いが募り、やがて仏画や仏像が誕生します。人間が初めて仏像を作ったのは紀元前1世紀半ば頃、西北インドのガンダーラ地方だと言われています。出家した釈迦の姿を写したもので、作らせたのは王侯貴族や裕福な商人たちでした。

初期の仏像は、一般大衆が拝むものではなく、製作者個人の持ち物、つまり彼ら専用の念持仏だったのです。精巧な仏像を作るには高い技術が必要で、職人に依頼すれば費用もかさむため、庶民には手の届かないものでした。

シルクロードを行き交う商人たちは、旅の安全や商売の成功を常に祈るため、持ち運びしやすいサイズの念持仏を作りました。材料は金銅や木製で、大きさは手のひらに収まるものから、せいぜい30cm程度のものが大半でした。中国でも仏教伝来とともに仏像が作られますが、やはり皇帝や妃、有力商人など、個人的に作る力を持つ人々の所有物でした。

やがて「私たちも仏の姿を拝みたい」という民衆の声に応え、力ある人々によって大きな仏像や仏画が作られ、ついには巨大な大仏まで出現しました。しかし、個人的な念持仏は、その後も個人のためのものとして大切にされ続けたのです。

武士が信仰に求めたもの

日本には百済から仏教が伝来するとともに、仏像や念持仏も伝わり、国内でも作られるようになりました。念持仏で特に有名なのは、聖徳太子の姿を写したとされる法隆寺夢殿の救世観音や、橘夫人厨子に納められた阿弥陀三尊像などがあります。これらは、太子や夫人が守り本尊とした仏たちです。

真言宗には「結縁灌頂(けちえんかんじょう)」という、仏と縁を結ぶための儀式があります。信者になる際に、目隠しをして曼荼羅図の上に蓮の花びらを投げ、花びらが落ちた場所にいる仏様を、生涯の守り本尊と決めるのですが、これを「投華得仏(とうけとくぶつ)」といいます。ちなみに空海は、これを3度行い、3度とも大日如来の上に花びらが落ちたと言い伝えられています。

平安時代までは、貴族が信仰の中心だったため、祈りの内容は安産や病の平癒といった個人的なものが主でした。また、国家の安寧を任された僧侶たちは、天皇の安全を願う祈祷を行いました。

しかし、貴族の世が終わり、源氏や平家といった武士が登場し戦乱の世になると、命のやり取りをする武士たちの間で、仏への信仰、あるいは要求はより切実なものとなっていきます。どれだけ作戦を練り、準備を整えても、戦は運次第。いつどう転ぶかわかりません。武士たちは、人知を超えた仏の力にすがるようになりました。

彼らは「此度の戦で我が命を守り給え」と、漠然とした願いではなく、具体的に、真剣に念持仏に祈りました。鎌倉時代には「髻(もとどり)観音」と呼ばれる小さな念持仏が流行します。これは、髪を頭頂部で束ねた部分に小さな仏像を結い込むものです。刀で切られた際、この小さな仏が刃を跳ね返して命が助かった、といった話も伝えられています。

地獄の恐怖が信仰を深めた

武士たちの間で仏教への信仰が深まったのには、浄土信仰が大きく影響しています。これは、釈迦の死後2千年を過ぎた後の1万年は「末法」の世となって仏の教えが衰える乱世が続き、その対処法を説くものです。藤原氏が隆盛を誇った永承7年(1052)が末法の初年とされ、どれだけ善行を積んでもこの世では救われない時代が来るとされました。平安時代末期に災害や戦乱が頻発し、この「末法の世」の考え方は現実味を帯びていきます。

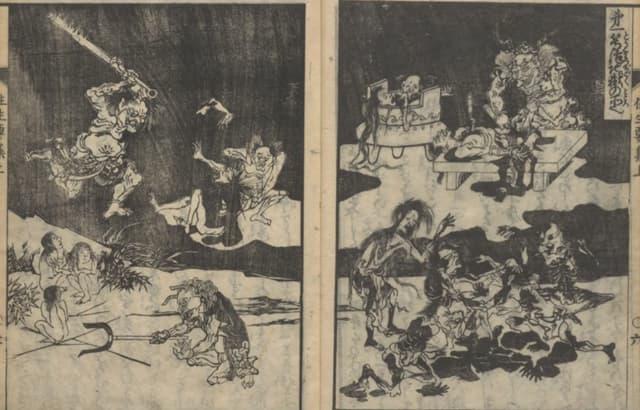

人々の恐怖に拍車をかけたのが、比叡山横川の僧侶、源信が著した『往生要集』です。死後に極楽往生を願うなら、ひたすら念仏を唱えよと説くこの書は、克明に記された地獄の恐ろしい有様で、人々に強烈なインパクトを与えました。

こうした人々の願いをすくい上げたのが、浄土信仰です。学のない者も、罪深い者も、悔い改め、阿弥陀仏の慈悲にすがりひたすら念仏を唱えれば救われる、と説いたのです。多くの人間を傷つけ、殺めてきた戦乱の中に身を置く武士たちが、この教えに飛びついたのは当然のことでしょう。武将たちは、自分の念持仏にひたすら救いを祈りました。

仏様にも得意分野がある

実は、仏様にはそれぞれに格があり、得意分野があります。仏のランクは「如来」「菩薩」「明王」「天部」の4つに区別され、悟りを開いた如来が最も上位に位置します。菩薩は悟りを開くための修行中の身ですが、あえて悟りを開かず、人間に近い場所に留まって助けてくれる存在とも解釈されます。明王は密教で考え出された仏で、実は大日如来の化身。愚かな人々が悪い道に進まないよう、恐ろしい顔で見張っています。天部は、ヒンドゥー教やバラモン教の神々が仏教に取り入れられたもので、如来や菩薩より格下ですが、その分人間に近い存在と言えます。学芸の神である弁財天や、戦の神である毘沙門天のように、得意分野が特化しており、願い事を頼みやすい仏様です。

このように、神仏にも上下関係や役割の違いがあるため、武士たちの念持仏は一体だけではありませんでした。彼らは、功徳の違う複数の仏を選び、より強い加護を求めて信仰し、守り本尊の他に何体もの念持仏を手元に置いていたのです。

おわりに

来世での救済と極楽往生を願うなら「阿弥陀如来」。戦いで敵を打ち破る、超攻撃型なら「不動明王」。金銭や知力といった現世利益を重視するなら「三面大黒天」。地獄にだけは落ちたくないなら、地獄からの救済を引き受けてくれる「真田地蔵菩薩」。こうした専門家の仏に、武士たちはそれぞれの願いを託しました。彼らにとって、念持仏は単なる信仰の対象ではなく、生き抜くための切実な「お守り」だったのです。

【参考文献】

- 高橋伸幸『戦国武将と念持仏』(KADOKAWA、2015年)

- 奈良国立博物館/監修『発見!ほとけさまのかたち』(河出書房新社、2023年)

- 末木 文美士『日本の近代仏教 思想と歴史』(講談社、2022年)

コメント欄