徳川家康のルーツ、松平親氏という男は何者なのか?

- 2022/12/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

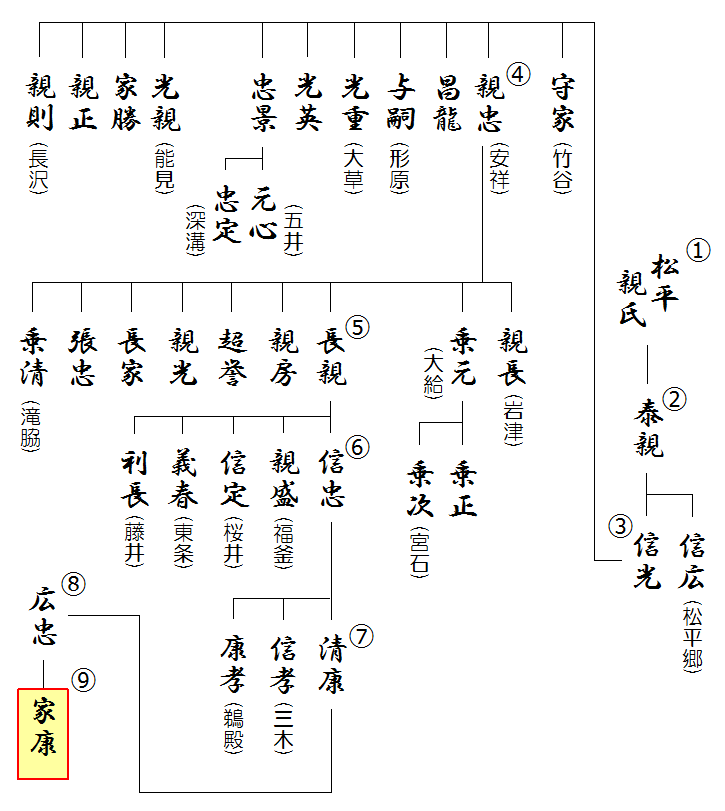

最初の名を世良田二郎三郎、または徳川二郎三郎というこの男、200年ほどの年月を経て、天下泰平の世を築き上げる松平元康へと続く松平八代の初代にあたる松平親氏(まつだいら ちかうじ。生没年不詳)です。

親氏を頂点とする系図は大きく広がり、さまざまな分家が存在します。ところが、松平家のルーツである松平親氏という人物、最初の名前が2つあることからもわかるように、名前が出てくる文献によってさまざまな説が存在し、はっきりしないことだらけなのです。

令和5年(2023)、NHK大河ドラマの主人公、徳川家康へと続く松平家の始祖、謎が多い松平親氏の人生をたどってみましょう。

なぜ上州から流浪の旅へ出たのか?

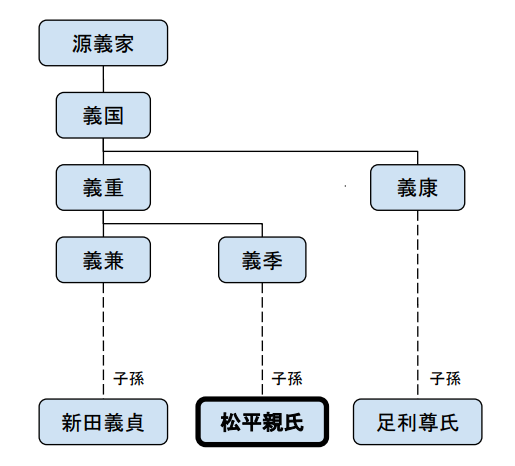

群馬県太田市に「徳川町」という場所があります。利根川をはさんだ対岸は埼玉県深谷市です。旧国名で言うと、上野国新田荘徳河郷。「徳川」という地名から察しがつくと思いますが、家康は「わが遠祖は、上野国新田の一族徳川氏である」として、徳河郷を祖先の地としました。平安時代末期、後三年の役に介入して鎮圧した源義家は、東国に基盤を築きます。義家の子義国は関東まで下り、義国の子義重によって開かれたのが新田荘で、後に鎌倉幕府討伐で名をはせる新田義貞などを出す新田氏の祖が義重です。

12世紀後半頃、新田義重に世良田などの土地を譲ってもらった四男の義季は、上野国新田郡世良田荘徳河郷を拠点とし、徳川義季と名乗るようになります。これが徳川の始まりといわれています。

松平親氏は、この徳川義季の子孫にあたります。すなわち、八幡太郎義家こと源義家の流れをくむ人物というわけです。

そんな親氏ですが、故郷である徳河郷から流浪の旅に出ます。徳阿弥という時宗の僧侶となって…。長阿弥と名乗った父有親も一緒でした。一緒に旅立ったのは弟(松平八代の二代泰親)という説もあります。

なぜ親氏は、故郷を離れて、流浪の身となったのでしょう? しかも出家して僧になってとくれば、何か深い事情がありそうです。

江戸幕府が編纂した『朝夜旧聞裒藁』には、この疑問に関して、3つの説を述べています。

1つめは、父母が亡くなり、新田氏の宗家に育てられていた親氏ですが、その新田氏の宗家8代目の棟梁である新田義貞が足利氏に敗れて滅ぼされたため、16歳のとき、正平2年・貞和3年(1347)、流浪することになったという説。

新田氏の血脈は岩松氏などの支族によって細々と受け継がれていきますが、宗家に身を置いていた親氏は、わが身を守るために徳河郷を出るしかなかったのかもしれません。

2つめは、応永23年(1416)、関東管領上杉禅秀が鎌倉公方足利持氏に対して反乱を起こした際、親氏ら新田の支族は、禅秀方につき、翌年、禅秀が敗北したため、持氏の追手から逃れるために徳河郷を去ったという説。

3つめは、2つめの説で登場した足利持氏が、室町幕府の将軍足利義教と対立して永享10年(1438)に起こした永享の乱の結果という説。永享の乱で持氏が自刃した後、将軍義教は持氏の仲間であった新田氏の末裔の捜索に動き出します。これを察知した親氏は永享12年(1440)にやむなく徳河郷を離れたというのです。

1つめの説と3つめの説では、100年近く年代のずれがありますが、共通しているのは、徳河郷にいたら命が危険であったということ。親氏は、生き長らえるために徳河郷を離れたのです。徳阿弥という僧となって流浪したというのもうなずけます。

遊行寺から信州へ

徳阿弥こと、のちの親氏は、鎌倉時代に一遍が開いた、日本仏教の一宗派である時宗(じしゅう)の僧侶として諸国を流浪しました。時宗といえば、踊り念仏が有名で、15世紀頃、諸国を遊行する僧たちによって広く民衆に浸透して行った浄土宗の一派です。徳阿弥は時宗の最大勢力である遊行派の僧侶でした。総本山は神奈川県藤沢市にある清浄光寺、通称遊行寺です。お正月の風物詩としてすっかり定着している箱根駅伝の3区、8区の実況で、アナウンサーや解説者がよく「遊行寺の坂」という言葉を口にしますが、その遊行寺が総本山です。

徳阿弥、長阿弥のように「阿」がつく号名(称号)は、浄土宗の僧侶や芸能にたずさわる者などにも見られます。徳阿弥、長阿弥が時宗の僧侶であったということが、後に三河国の時宗の寺での縁を呼び込みました。

遊行寺の境内に宇賀神社という小さい建物があります。宇賀弁財天を祀るこの神社は、親氏らが三河国の寺に移る際に奉納したとされています。遊行寺のHPでは、「諸説あります」とことわった上で、親氏の父を徳阿弥、親氏を長阿弥、そして弟である泰親を独阿弥として紹介しています。このあたりが諸説入り交じって、謎だらけの親氏を象徴しるといえるでしょう。

ちなみに、宇賀弁財天は開運弁財天として多くの人々に信仰されてきました。鎌倉や京都の銭洗弁天が有名ですが、こちらの宇賀弁財天でも銭を洗うことによって、財をもたらすといわれています。

徳川家では、元旦に兎の肉が入った雑煮を食べる習慣がありました。この習慣は、親氏らの放浪中の逸話に由来します。

遊行寺を離れた徳阿弥らは、諸国を流れ流れて、ある年の年の瀬、旧縁をたよりに信濃国の林の郷(長野県小県郡)で暮らす林藤助(光政)という人物のもとに身を寄せました。藤助は、やって来た客人をもてなし、ともに新年を祝うため、雪におおわれた山中で弓を使って一羽の兎を射止め、元旦の朝に麦飯と兎の肉が入った吸い物を振る舞ったそうです。徳阿弥らはとても喜び、藤助は後に三河国で松平親氏の家臣になったと伝えられています。

三河国で運命の出会いが

信濃国を出た徳阿弥らは、その後、運命の地である三河国へ入りました。三河国で「称名寺(しょうみょうじ)」という時宗の寺院に身を寄せます。称名寺は、現在の地名でいうと、愛知県碧南市築山町にある寺院で、 松平親氏と、松平八代の六代松平信忠の廟所があります。

後の天文12年(1543)、称名寺で開かれた連歌の会で、家康の父である松平広忠が「神々のながきうき世を守るかな」に対して、「めぐりは広き園の竹千代」という句をつけたことから、家康の幼名が竹千代になったという逸話があります。

現在も称名寺は、歌の寺として知られています。称名寺から東へ三里ほど離れたところに坂井郷(愛知県幡豆郡吉良町酒井)という所があります。

徳阿弥は、そこの五郎左衛門という富豪と連歌を通じて親しくなり、五郎左衛門の娘婿となります。そして男の子が生まれるのですが、妻はお産の後に亡くなってしまいました。

このとき生まれた子は広親といい、徳川四天王の一人、酒井忠次の先祖とされています。

妻を亡くした徳阿弥は、坂井郷から北に七里半ほど離れた加茂郡松平郷(豊田市松平町)で太郎左衛門信重という富豪にまたも連歌を通して気に入られ、「婿になって欲しい」と頼まれます。

一説には「弟の面倒も見てもらえるなら」と条件を提示し、受け入れられたという話もありますが、かくして徳阿弥は、還俗して松平親氏と名乗るようになりました。

坂井郷でも松平郷でも連歌を通して、富豪に気に入られ、今で言う「逆玉」に乗って、松平八代の初代、松平親氏が誕生しました。

僧侶から還俗して松平の礎を築く

天下のご意見番として家康の諮問に答えた大久保彦左衛門が著した『三河物語』によると、親氏の義父、信重は「国中一の有徳なる人」とされ、とても裕福でした。別の史料でも「金銀・米銭に不足がなかった」という記述があり、地域の生活環境の整備にも貢献したようです。親氏は、義父である信重とともに、この財力を使って、成り上がっていきます。

林添村(豊田市林添町)の藪田源吾を討伐するなどして、松平郷から南方へ進出し、中山庄の七つの郷村、いわゆる中山七名(中山十七名とする史料もあります)を手中に収めていきました。

中山七名は、三河国を南北に流れる矢作川の支流である大平川の上流、乙川の渓谷地域です。藪田源吾など数人は武力をもって討伐したようですが、多くは財力にものをいわせて手に入れたという方が正しいかもしれません。

親氏は、居館を現在の松平神社の境内に置いて、戦用の城として郷敷城(ごうしきじょう。豊田市松平三斗薪)を築きました。郷敷城の築城時期についても史料によって、中山七名を手中に収めた後とするものがあるなど、年代が前後します。

そんな親氏ですが、『三河物語』では、慈悲に満ちた人だったと述べています。

自ら道具を手に取って、山中の不便な道を切り開いてくれた親氏に対して、郷村の人々は、「必ず御恩に報います」と、感謝の心を表しましたが、親氏は、言葉を発することができず、必死に涙をこらえていました。そんな親氏を見た人々の方が涙にむせびました。

『三河物語』では、このように慈悲に満ちた親氏が人々に尊敬された様子を伝えています。

お涙頂戴の話は大久保彦左衛門の創作かもしれませんが、親氏が川や道を整備してくれたわけですから、領内の人々が親氏に感謝していたことは確かかもしれません。

中山七名を手に入れた親氏には、さらなる野望があったはずですが、松平八代の初代、松平親氏の生涯はここまでです。上野国を出た時期が、史料によって百年近いずれがあったわけですから、没年も同様に史料によって約百年の差があります。二代泰親が親氏の弟であるという説や子であるという説があるのも仕方ないでしょう。

二代泰親以降、三代信光、四代親忠、五代長親、六代信忠、七代清康、八代広忠と、松平家の襷は、元康へとつながれていきました。

天下人となる家康こと元康には、幼少期の人質を皮切りにさまざまなドラマがありましたが、親氏から続く松平八代のそれぞれにもいろいろなドラマがあったのです。

松平八代の栄枯盛衰を知った上でドラマを観ると、「この家臣はあのときからの……」や「これはあのときの因縁が招いているのかも……」など、脚本家が書き切れなかった事象が理解でき、より深みが出てくるのではないでしょうか。

【主な参考文献】

- 太田市観光物産協会HP 徳川氏発祥の地 云われ

- 愛知県の観光サイト Aichi Now 松平東照宮・松平郷

- 松平郷

- みかわこまち 松平親氏

- 徳川の前身、松平八代の歴史|家康公と岡崎城の歴史|特集|岡崎公園|岡崎おでかけナビ - 岡崎市観光協会公式サイト (okazaki-kanko.jp)

- 時宗総本山 遊行寺HP 宇賀神社(登録有形文化財)

- 称名寺(しょうみょうじ)―竹千代の名の由来 (aichi-c.ed.jp)

- 『松平家の謎 江戸時代と徳川家のルーツ』「歴史読本」 編集部編 新人物往来社

コメント欄