歴史の裏ネタ満載!松平定信の改革バイブル『よしの冊子』とは?

- 2025/09/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

『よしの冊子』(よしのぞうし)と言う書物があります。文末が「・・・のよし(・・・そのようだ)」で終わっているのでこう呼ばれるのですが、松平定信の寛政の改革にも一役買った書物だそうです。一体どんな本だったのでしょうか。

『よしの冊子』とは

『よしの冊子』とは、田沼意次の後を受けた松平定信が、寛政の改革で幕政の立て直しを計った時にそのネタ帳になったとも言うべき書物です。30歳と若くして老中首座に抜擢され、幕府の内部事情にも疎い定信は、政務を執る上で参考資料が必要と考えます。家臣・水野為長(みずの ためなが)が配下の者に命じて、幕府の各部署を担当する人物の性格・行動や、世情の見聞・噂などを集めさせて冊子にまとめました。

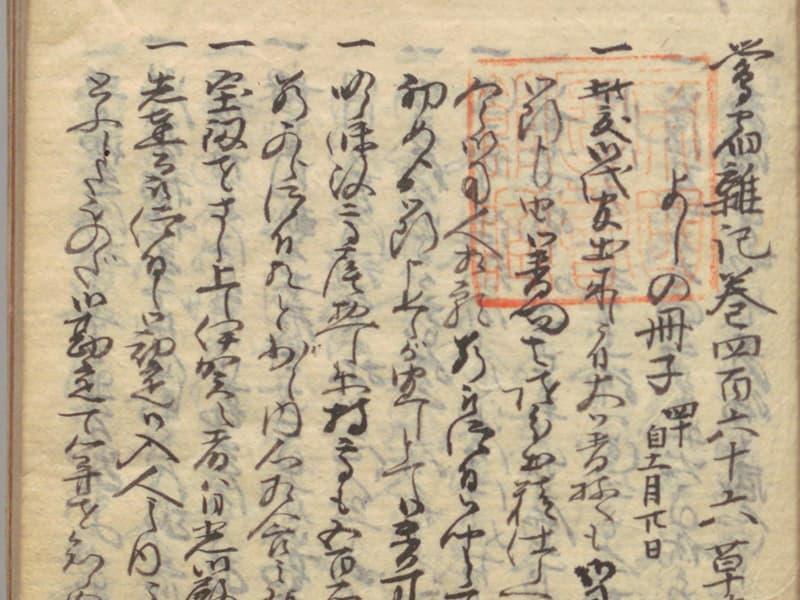

170冊から200冊ほどあったと言われ、定信の死後、遺品の中から定信の側近・田内親輔が発見し、各項が「・・・のよし」で終わっている所から『よしの冊子』と呼ばれるようになりました。さらに同藩の駒井乗邨(のりむら)が密かに副本を作らせたうえで、自分の叢書『鶯宿雑記』全600巻の中に取り込みます。これが『随筆百花苑』で紹介され、原本が失われた現在、残っているのはこの『鶯宿雑記』中のものです。

記載されているのは定信が改革に着手した天明7年(1787)6月19日から、お役御免となった寛政5年(1793)7月13日までの6年と1ヶ月です。内容は人物評が主ですが、その人間の行状・遭遇した事件を通じて遊惰で賄賂政治に明け暮れた田沼時代から、一転して文武奨励・賄賂厳禁に切り替わった新時代の戸惑い気味の江戸世相がよく描かれています。

江戸城内・市中の噂や為長の個人的意見も反映されているため、史書として見るべきではありませんが、老中の評判から、誰が儲けた・彼が損したの下世話の話まで、揶揄と風刺に満ちた書きぶりは同時代の空気を伝える書き物として珍重すべき資料と言って良いでしょう。

『よしの冊子』の主な内容

主な記事としては、- 他の老中たちの評判

- 土山惚二郎(太田南畝)の一件

- 天明の京都大火

- 石門心学の流行

- 火付盗賊改役長谷川平蔵の活躍ぶり

- 人足寄せ場創設の経緯

- 押し込み強盗の横行

- 上様相撲上覧記

- 飼い猫の流行

- 伊奈家の借金がらみの御家騒動

- 茶屋娘の評判

- 聖堂講釈辨書

- 遊里中州新地の取り払い

など、ごたまぜの多種多様です。

登場人物は若年寄・本多忠壽、町奉行・柳生久通、鳥居丹波守、民部卿・一橋治済、経世論家・林子平、尊皇思想家・高山彦九郎、探検家・最上徳内、蘭学者・桂川甫周、力士の谷風、雷電、草ノ海、それに松平定信自身までまさに多士済々。これ一冊を読むだけで江戸通になってしまいそうな勢いです。

また、儒学者で医者の塚田多門の著書『滑川談』の売れ行きがすこぶる良好で、すでに90両の利を得たとか、改革の仇である黄表紙『文武二道萬石通』の評判まで書かれており、当代に起きた大小の事件を平等に取り上げています。

これらの記事のニュースソースのほとんどが江戸城内や江戸市中でのウワサ話・聞き書きで、為長やその配下が実際に事実を調べたのではありません。御城内はウワサ話の宝庫だったようですね。

『よしの冊子』で評された人々「田沼意次」

定信の政敵である田沼は当然取り上げられています。

天明7年(1787)閏10月5日、権勢を振るっていた田沼意次は加増された領地のうち、二万石と江戸屋敷、さらに大坂の蔵屋敷を没収され、出仕も止められます。

田沼主殿頭(とのものかみ)、この度の仰せ付けられ当日も人々は知らず。後にて承り武家はもちろん町家の者まで大変喜び、取り分け憎んでいた者はこれでも遅いぐらいだと言い合えり

田沼は九代将軍・徳川家重の小姓勤めから初めて老中にまで上り詰めたのですが、成り上がり者と反発されるのを知っており、身を慎み家格の低い大名にも公平に接して家来にも情けをかけるよう心がけました。この態度を「不直より出たる拵え事」つまり、腹黒さの証と捉える者もいましたが、『よしの冊子』は定信と対比してこう評しています。

越中様が御勘定所や御作事などへ御用を命じられるとどうもせわしなくてならぬ、と小役人が言っている。これは大きな了見違いだ。役人をせっつくのは越中様の顔色を窺う配下の奉行たちで、役人たちはそれを越中様がせっつくからだと思っている。これは田沼が世間の人に金銀をよこせと言っていないのに、世間の人間が自分から金銀を差し出しながら田沼に取られたと言っているのと同じことだ

当時、幕府の中枢でも賄賂の横行は普通のことでしたが、老中でありながら田沼はそれを野放しにしました。むしろ奨励する言動も見られたので、田沼の没落は幕臣だけでなく町人までが喜んだようです。田沼が亡くなった時の城中警備の旗本たちの会話も冊子に載っています。

先日御城内で「田沼様が死なれたそうな」とある番衆が言った。その場に居た2、3人は口を揃えて

「田沼の事を死なれたと言うには及ばない、くたばったでようござる。今でも田沼の残したことで世の中が悪いが奇妙に運だけは良い男だった。最後まで一万石の大名だったではないか」

『よしの冊子』で評された人々「松平定信」

定信自身も『よしの冊子』に取り上げられています。

越中様(定信)は御老中におなりですが、賄賂を受け取られないので月々の物入りが多く、6月19日より8月晦日まで御普請向きの入用は除いて2332両ほどの臨時出費がありました

江戸時代に老中になったからと言って幕府からの職務手当は支給されません。職を務めるのは将軍への奉公なので経費は自藩からの持ち出しです。ただ、3万石以下の小さな大名では体面が保てないので老中になれば3万石に加増されました。

定信が老中を務め始めると、2ヶ月半で2332両もの経費が掛かったというのです。金一両を20万円とすると4億6640万円の巨額になります。これまでなら賄賂や進物を金に換えてカバーしてきたようですが、その類を一切受け取らない定信の勘定では純粋な赤字になってしまいました。

国元では大騒動になり、幕府関係役人を調べます。

「老中を命じられたのだから何と言っても少しは入金もあるはず、このような大枚の出費は役人が不正を働いているに違いない」

との話になり、調べてみたが怪しい所もありません。役人を呼びつけて直々に質すと

「日々御登城あるいはその他何につきても御物入り多く、特に御対客御登城前の御客出入りに付き御物入りの多く」

つまり、一切不正はなく威儀を正しての登城、将軍の名代としての任務、老中屋敷への陳情者の応接費なども馬鹿にならない事がわかりました。11万石の白河藩でこれですから、3万石程度の藩主では賄賂や進物を受け取らねばどうにもならなかったことでしょう。

おわりに

祐筆(老中の公設秘書)たちも定信の生真面目さには値を上げます。「昔より仕事は増え、朝から晩まで働いても何も役得も無い。あのお方は人使いが荒く何も呉れないので遊山にも行けず、たまにお相伴する事があっても石部金吉で全く面白くない」

このような話も為長は律儀に書き留めて定信の御覧に入れました。

【主な参考文献】

- 山本博文『武士の評判記』(新人物往来社、2011年)

- 水谷三公『江戸の役人事情 よしの冊子の世界』(ちくま新書、2000年)

- 村上直『江戸幕府の政治と人物』(同成社、1997年)

- 鈴木俊幸『本の江戸文化講義』(KADOKAWA、2025年)

コメント欄