【べらぼう】寛政の改革により危機に陥った蔦屋重三郎が頼りにした男とは?

- 2025/09/23

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第36回は「鸚鵡のけりは鴨」。徳川幕府の老中・松平定信による寛政の改革(特に出版統制)は、江戸の戯作者に大きな打撃を与えました。

戯作者・恋川春町は黄表紙『鸚鵡返文武二道』(文武奨励策を風刺)を蔦屋(重三郎)から刊行したことにより、松平定信から密かに召喚の話(1789年)があったと言います。しかし春町は病を理由として召喚に応じず、同年の7月に死去してしまうのです。春町の死は一説には自殺と言われていますが、おそらく病死したのでしょう。

春町は本名は倉橋格といい、駿河国小島藩(1万石)松平家の臣でした。彼は藩の御留守添役・側用人・用人と昇進していきましたが、一藩の藩士を老中の定信が本当に呼び出すものかという疑問もあります。一方、朋誠堂喜三二は天明8年(1788)にこれまた文武奨励策を風刺した黄表紙『文武二道万石通』を蔦屋から刊行。喜三二は本名を平沢常富と言い、出羽国久保田藩(藩主は佐竹氏)の藩士でした。『文武二道万石通』を刊行したことにより、喜三二は藩主の佐竹公から威圧を受けたとの話もあります。それにより、喜三二は戯作から手を引いたと言います。恋川春町と朋誠堂喜三二という「黄表紙界の二大家」を蔦屋重三郎は失ってしまうのです。これは重三郎にとって大いなる衝撃だったでしょう。

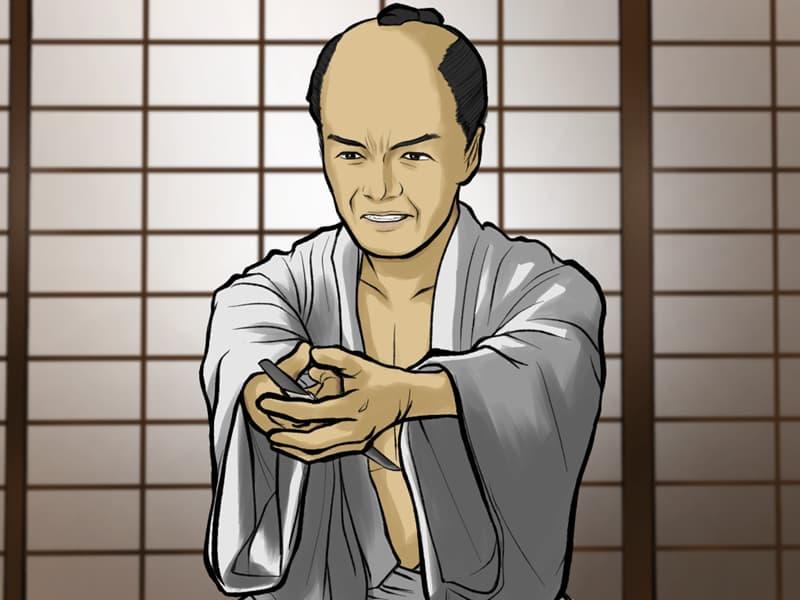

「二大家」を失った重三郎の「最後の切り札」は戯作者の山東京伝だったと言われています。京伝は戯作のみならず、浮世絵も描きました。また狂歌を詠むこともできた「マルチタレント」だったのです。

ちなみに京伝は武士ではなく、町人出身でした。重三郎は安永9年(1780)頃から京伝と接触していたとされますが、京伝の才能に目を付けていたのは重三郎だけではありません。「べらぼう」では風間俊介さんが演じている出版業者・鶴屋喜右衛門も京伝の京伝の黄表紙を刊行しているのです。

前述したように鶴屋から京伝は黄表紙を刊行していました。一方、蔦屋では当初、浮世絵を描いています。重三郎は京伝の浮世絵師としての力を買っていたのです。

【主要参考文献】

コメント欄