【定年後】それからの東郷平八郎 日本海海戦の英雄が挑んだ皇太子教育と「統帥権」の渦

- 2025/11/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

この有名な訓示と共に、東郷平八郎元帥が率いる連合艦隊の旗艦「三笠」には、四色のZ旗が高々と掲げられました。日露戦争における日本海海戦で、彼は見事にロシアのバルチック艦隊を打ち破り、「救国の英雄」として国民の熱狂的な称賛を浴びることになります。

では、世紀の提督・東郷平八郎は、その輝かしい勝利の後、残りの人生をどのように歩んだのでしょうか。

連合艦隊解散と終身の元帥

明治38年(1905)9月5日、日本とロシアの間で「日露講和条約(ポーツマス条約)」が締結され、日露戦争は終結します。同年10月、戦時編成だった連合艦隊は東京湾に集結。同月22日、東郷は御所に参内し、明治天皇に日本海海戦をはじめとする戦闘結果を詳しく奏上。その後、戦時の体制を平時の体制に戻すため、連合艦隊は12月20日をもって解散します。

「古人曰く、勝って兜の緒を締めよ」

東郷は有名な『聯合艦隊解散之辞』を読み上げ、その結びを戒めの言葉で締めくくりました。

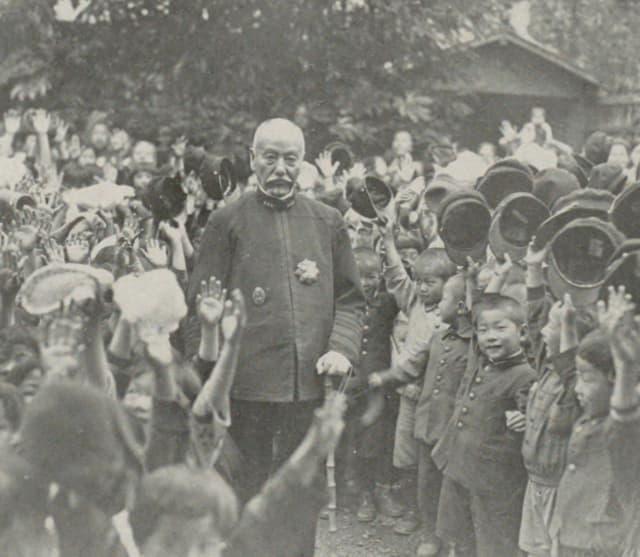

日本海海戦でバルチック艦隊を完全に撃破した東郷の名声は、日本国民の間だけにとどまらず、ロシアの圧迫を受けていた東欧諸国や、白人種に支配されていたアジア・アフリカの国々でも「英雄」として広く知れ渡りました。

東郷は連合艦隊司令長官の職を解かれましたが、すぐに帝国海軍の軍令部長に就任します。さらに大正2年(1913)4月、東郷は65歳にして「元帥」の称号を授けられました。日本の軍隊における元帥は、最終的な最上位の階級であり、終身保持されるため、東郷は文字通り生涯現役の最高指導者として海軍に影響力を持ち続けることになります。

皇太子裕仁親王の教育係に

大正3年(1914)、学習院初等科を卒業したばかりの皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)のために、東宮御所内に特別な教育機関が設置されることになりました。これが「東宮御学問所」です。皇太子は選り抜きの学者から学ぶことになり、その教育機関の総裁(校長)という大役を担ったのが東郷でした。東郷は「私は軍人ですから、学問所の職は相応しくありません」と固辞しましたが、宮内大臣の渡辺千秋や伏見宮貞愛親王から「お上の内意(天皇の御心)」であると強く諭され、やむなく引き受けます。彼はこの時の心境を次のように詠みました。

「おろかなる心につくす誠をばみそなはしてよ天つちの神」

職務に励むにあたり、大好きだった酒も狩猟も、「青年を導くのに殺生はいかんだろう」と一切止めました。

親王の年齢が上がるにつれて、東郷は陸海軍での実地勤務や演習見学を増やすなど教育に工夫を凝らしますが、彼のやり方に批判的な意見を持つ人間が現れます。大正8年(1919)3月、『時事新報』が、次のような趣旨の記事を掲載しました。

「皇太子殿下は人前でほとんど話されない。東宮御学問所と言う小さな社会でばかり過ごしているので、性軟弱となり、尚武の気風が欠けてしまったのだとの噂がある」

宮内省は即座にこれを否定しましたが、翌年の皇太子の成人式祝賀会で、皮肉にもこの噂が事実だと証明されてしまう出来事が起きます。式典で、主賓である皇太子に元老など多くの要人が祝辞を述べるのに対し、皇太子はほとんど応答しなかったのです。

これを見た枢密院顧問の三浦梧楼は、多くの人々が見守る中で、東宮御学問所副総裁の浜尾新を「これが箱入り教育の結果だ!」と怒鳴りつけました。本当は総裁である東郷を怒鳴りたかったものの、さすがに国民的英雄への遠慮があったようです。しかし、皇太子の寡黙さには、東郷の教育方針が一因をなしていたことは否めません。

元々はお喋りだった平八郎

一般に、帝国海軍の軍人、特に艦長クラス以上には寡黙な人が多かったようですが、東郷は若い頃はとてもお喋りで、周囲から注意されるほどでした。ある時、鉄道技師を目指してイギリス留学を望み、大久保利通に願い出ますが、多弁を嫌う薩摩隼人の大久保に「喋りはいかん」と撥ね付けられてしまいます。諦めきれない東郷は、今度は西郷隆盛に泣きつき、「軍人を目指すのなら口をきいてやろう」と言われました。どうしても留学したかった東郷は鉄道技師を諦め、軍人の道を選びます。ところが、7年間の留学から帰国した東郷は、嘘のように寡黙な男に変わっていました。

これは、彼が敬愛するトラファルガー海戦の英雄・ネルソン提督が寡黙である事を知ったからだと言われています。その東郷の薫陶を長年受けた皇太子もまた、寡黙な性格になってしまったようです。

大正9年(1920)6月、皇太子と久邇宮家の良子女王の婚約が内定し、翌年2月には皇太子が7年間の教育課程を修了。東宮御学問所は閉鎖され、東郷も73歳で大任を終えました。

八十代での軍縮条約への関与

大任を終えた後も、東郷は隠遁生活に入ることなく、海軍の政策に影響力を行使し続けました。元帥会議には欠かさず出席して活発に発言し、いつしか海軍退役将校たちが東郷の周りに集まり、「東郷派」とでも呼ぶべき派閥を形成するに至ります。

この頃、ロンドンで海軍軍縮条約に関する国際会議が開かれていました。イギリスが世界の海軍大国に呼びかけ、主に補助艦(1万トン以上の主力艦以外の軍艦)の縮小について議論されました。当時の内閣は浜口雄幸内閣でしたが、東郷は「大型巡洋艦の対米比率7割を死守せよ」などと、現役の政策に強く口を挟み始めます。

昭和5年(1930)4月、日米英の三国はロンドン海軍軍縮条約を締結します。日本は総トン数ではほぼ対米英の7割を満たしましたが、東郷がこだわった大型巡洋艦の保有比率については、6割余りで妥協することになりました。大型巡洋艦は戦艦に匹敵する重要な船種だったため、海軍内では不満の声が上がりましたが、日本の全権代表であった元首相の若槻礼次郎や海軍大臣の財部彪らは条約に調印しました。

統帥権干犯論争と政界の大騒動

この条約調印に対し、海軍は調印反対の「艦隊派」と容認の「条約派」に分かれて激しく争うことになります。「艦隊派」の中心となったのが、八十代半ばを迎えていた東郷とその側近グループでした。この海軍内の争いは、「騒ぎに乗じて内閣を倒してしまえ」と目論む野党の立憲政友会や枢密院、さらには民間の右翼勢力まで巻き込み、「統帥権干犯、統帥権干犯!」という大合唱へと発展します。

大日本帝国憲法では統帥権(軍を指揮する権限)は天皇にあり、その行使は陸海軍に委任されていました。憲法第十一条に基づき、天皇が海軍を指揮する際は海軍軍令部がこれを補佐することになっています。

つまり、戦時には内閣は軍に命令することはできませんが、兵力の規模や構成といった軍の組織編成に関する決定権は、内閣が持つと解釈されていました。したがって、ロンドン軍縮条約の調印は、内閣の専任事項というのが政府の立場でした。

しかし、当時の軍令部条例には、「兵力を決定する際には海軍軍令部の同意が必要である」という規定が明記されていたため、これを盾に東郷ら艦隊派は大々的に騒ぎ立てたのです。

しかし、「ライオン宰相」の異名を持つ浜口雄幸首相はこれに屈しませんでした。彼が強気に出られたのは、与党である民政党が総選挙で百議席を超える大勝利を得て、議会で絶対的過半数を占めていたからです。さらにマスコミや世論も軍縮に賛成し、政府を強く支持していました。

結局、浜口首相に強引に押し切られる形となった東郷ですが、一歩譲る代わりに軍備拡張の約束を取り付けます。さらに、海軍軍令部長に皇族の伏見宮を迎え入れることで自派の勢力拡大を図り、陸軍の皇道派とも連携を取りながら、日本の軍国主義的な政策を推し進めていく中心人物の一人となっていきました。

おわりに

東郷は、家庭においては平凡な父親であり、子供を厳しく叱ったり手を挙げたりすることはなかったといいます。趣味は刀剣集めと、静かに向き合える盆栽や庭いじりで、時折、妻のテツを相手に囲碁を楽しむなど、公的な顔とは裏腹に至って物静かな生活を送っていました。

昭和9年(1934)5月30日に86歳で逝去しますが、その前日に侯爵に叙され、亡くなった日に従一位を授けられています。

現在、東京渋谷には東郷を主祭神として祀る東郷神社があります。生前、陸軍の英雄である乃木希典の乃木神社建立時、将来東郷神社が設立される計画があると聞いた東郷は、「やめてほしい」と強く懇願したといいます。しかし、結局のところ、国民的英雄として彼は神として祀られることになったのです。

【参考文献】

- 河合敦『幕末・明治偉人たちの「定年後」』(WAVE出版、2018年)

- 田中宏巳『東郷平八郎』(吉川弘文館、2013年)

- 佐藤国雄『東郷平八郎・元帥の晩年』(朝日新聞社、1990年)

コメント欄