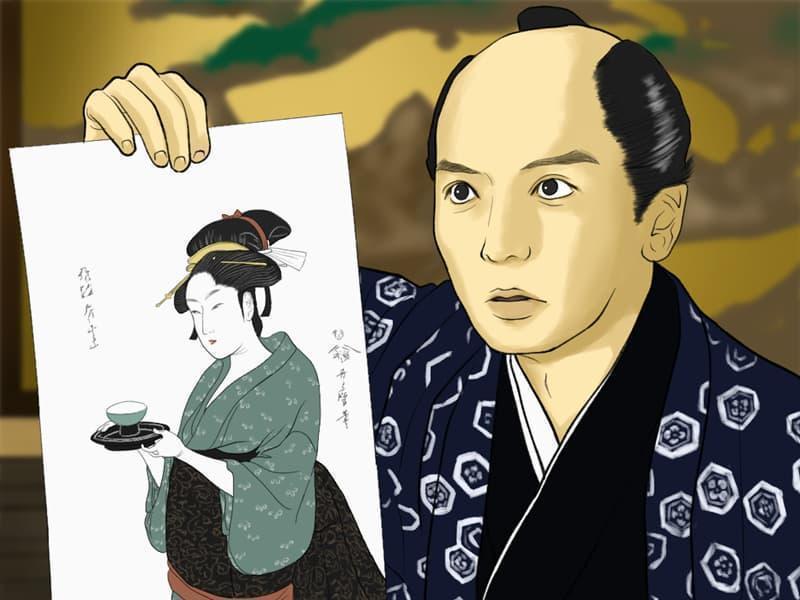

【べらぼう】過去帳から見る遊女の悲劇!苦界から抜け出た遊女はなぜ死んだのか?

- 2025/11/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第42回は「招かれざる客」。

「べらぼう」は遊女の数々の悲劇を描いてきましたが、遊女を襲った悲劇は「過去帳」(寺院で檀徒の死者の法名・実名・死亡年月日などを記録保管しておく帳簿)からも窺うことができます。

明治21年(1888)、浜名楼の娼妓だった「木村マス」は「本多卯吉」と「情死」(心中)しています。マスは慶応2年(1866)生まれでした。共に「七月五日」に情死とあります。明治21年には竜崎楼の遊女・飯高ユキと、その客である大田治郎吉が「情死」しています。ユキが亡くなったのは「七月二十一日」。「喉頭」を穿刺されて「変死」と書かれています。一方、27歳だった治郎吉は「七月二十二日」に亡くなったとのこと。ユキは咽頭を斬られて即死しましたが、治郎吉はすぐには死にきれず、1日生きていたことが分かります。どれほど辛かったでしょう。

中米楼の娼妓「大矢たま」は明治20年(1887)に亡くなりますが、「情死」とはあるものの、そこにはこれまでのように男性の名前などは記述されていません。ちなみに「情死」の文字と共に「他殺」の文字も見えます。「情死」ではなく「自傷死」の事例もあります。万延元年(1860)生まれの住吉楼の遊女・薄雲(松下よね)は明治20年(1887)に「自傷死」し「火葬」されました。自傷死の理由は書かれていませんが、男客のことや人生のことで何か悩みがあったのでしょうか。明治23年(1890)に亡くなった越後屋や浜名楼の遊女の死因にはそれぞれ「負傷出血」「絞死」とあります。これは他殺と推測されています。

過去帳にはこれまで見てきたように本名(または法名)や生年、死因などが簡潔に記されることが多いのですが、例外もあります。

例えば清松金楼の娼妓「三ツ扇」(長嶋コト)は明治6年(1873)に平民「永島卯之助」の長女として生を受けます。明治21年(1888)、コトが「十六歳」の時に清松金楼で働き始めました。明治23年(1890)、浜松屋に「住替」となりますが、明治25年(1892)には「満期廃業」となります。ところが廃業の件で「情夫」織田寅之助とトラブルとなり刺されて、三つ扇は亡くなるのです(三つ扇には刀創がありました。亡くなったのは11月30日)。詳しいことは不明ですが、寅之助に「違約」のことを責められたようです。やっと苦界から脱け出せたというのに何という悲劇でしょう。

このように過去帳の記述は簡潔ではあります。が、簡潔だからこそ逆に様々なことを想像することができますし、遊女の哀しみというものをより感じることができます。

【参考文献】

- 北小路健『遊女 その歴史と哀歓』(人物往来社、1964年)

- 小野武雄『吉原・島原』(教育社、1978年)

コメント欄