【解説:信長の戦い】観音寺城の戦い(1568、滋賀県近江八幡市安土町) 信長上洛の途で六角氏が通せんぼ!?

- 2023/10/05

織田信長が足利義昭を奉じ、上洛する際に起こった「観音寺(かんのんじ)城の戦い」。近江南部の六角氏が、京都を目指す信長たちの前に立ちふさがったことが原因です。なぜ六角氏は “通せんぼ” してきたのでしょうか? また、戦いの結末もちょっと意外なものでした。

合戦の背景

足利義輝の自害

そもそも織田信長は、なぜ足利義昭を奉じて上洛(京都に行くこと)することになったのでしょうか。義昭はのちに室町幕府最後の将軍となりますが、もとは僧籍に入っていた人物。当時は覚慶(かくけい/以下、義昭に統一)と称していました。ところが永禄8年(1565)5月19日、13代将軍・足利義輝が三好三人衆や松永久秀らによって、自害に追い込まれるという政変(永禄の変)が勃発。

この事件で義昭の運命は大きく変わりました。彼は義輝の弟であったため、この直後には、奈良の興福寺に幽閉されてしまいますが、その後まもなく細川藤孝(幽斎)らに救出され、近江へと逃れました。

こうして近江・若狭・越前と、義昭の流浪が始まります。

上洛したいのにできない義昭

翌年2月、義昭は還俗(出家した人が俗人に戻ること)して幕府の再興を志します。とはいっても、自分の力だけではどうにもなりません。そこで援助をしてくれないかと、諸国の大名に書を送っていたのです。義昭が頼ったのは近江の六角氏、越後の上杉謙信、越前の朝倉義景など。特に謙信と義景のことを頼りにしていたようですが、謙信は謀叛、義景は一向一揆に悩まされていたことなどもあり、なかなか上洛は実現せずにいました。

一方、義昭からの書は、信長のもとにも届いていました。信長側にも上洛したいという気持ちはありましたが、当時は美濃斎藤氏と対立の真っ最中。そのため、すぐに義昭を奉じて上洛するということは叶わなかったのです。

そうこうしているうち、永禄11年(1568)2月には・足利義栄(よしひで)が三好三人衆に擁立され、第14代将軍に就任します。この義栄と義昭は、互いに将軍職の正当性を主張しあっていた仲で、従兄弟同士でもありました。

つまり義昭にとって、義栄は次期将軍を競うライバル的存在だったわけですね。これには義昭も相当焦ったのではないでしょうか。誰にも助けてもらえない、可哀想な義昭。このまま終わっちゃうのかな……なんて思い悩んでいたかもしれません。

しかしそんな頃、前年に美濃を攻略し、天下布武を掲げた信長から上洛のお誘いが舞い降りてきます。 義昭が喜ぶ姿が目に浮かびますね。

信長、義昭を奉じて上洛

こうして信長を頼ることを決意した義昭は、同年7月13日、越前の一乗谷を後にしました。その途中、近江の小谷城では信長の義弟・浅井長政からの接待を受け、25日には岐阜へと到着。さらに信長自らが、美濃と近江の境目まで出迎えてくれるという厚遇ぶり。その後もお金や武具などをもらい、義昭はめちゃくちゃもてなされます。この間までの不遇が嘘のようです。

そして準備も整い、いざ上洛! と思いきや、大きな問題が発生します。上洛するには六角氏の所領(琵琶湖の南岸)を通る必要があったのですが、六角氏がこれを拒絶したのです。

え、なんで? って感じですよね。実は六角義賢(承禎)は、信長が “これから戦うことになるはず” の三好三人衆と通じていたのです。そりゃあ、通してくれませんわ。

そこで信長が取った行動は武力解決……ではなく、説得でした。なんとか上洛に協力してくれるよう、六角氏への説得を試みます。しかも7日間も。義昭は六角氏に「協力すれば、幕府の所司代に任命する」とも伝えましたが、結局説得は失敗。

というわけで信長軍は、通せんぼしてきた六角氏と戦うことになったのです。

合戦の経過・結果

永禄11年(1568)9月7日、信長は岐阜を出陣します。信長軍には尾張・美濃・北伊勢、そして徳川家康や浅井長政の軍勢も加わり、およそ6万という大軍勢でした。対する六角軍は、およそ1万千人。なんだかもう勝敗は見えているような気が……。すんなりと通してあげればいいのに。

箕作城の陥落

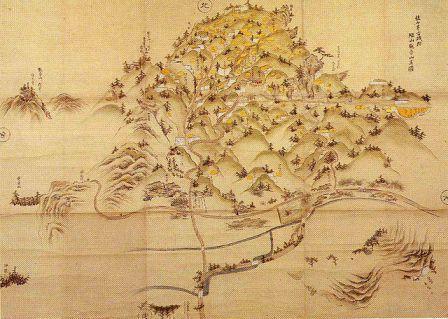

六角義賢・義治親子が立て籠ったのは、六角氏の主城である観音寺城(現在の滋賀県近江八幡市安土町)です。そして近くには、支城の和田山城と箕作(みつくり)城(ともに現在の滋賀県東近江市)がありました。ちなみに観音寺城といえば、2006年に日本100名城にも選ばれた城です。信長との戦い以前にも、応仁の乱などでは何度も戦いの舞台となった城でもありますね。

六角氏は前線にある和田山城の守備を固め、信長軍を迎え撃つつもりだったようです。しかし、信長軍が襲い掛かったのは、なんと、観音寺城よりもさらに奥にある箕作城でした。 そっちかーい!

9月12日申の刻(午後4時頃)、信長方の佐久間信盛・木下秀吉(のちの豊臣秀吉)・丹生長秀らが率いる軍勢は、箕作城への攻撃を開始します。秀吉軍は夜襲を決行したようですね。松明を数百本用意し、火攻めを行ったとされています。

このようにして、箕作城は夜のうちに陥落するのです。

無血開城した観音寺城

では六角親子のいる、観音寺城はどうだったのでしょうか?これが意外なことにあっけない展開でした。箕作城が落城したことを知ると、その日の夜に六角親子は城を捨てて、甲賀方面へと逃げだしてしまったのです。

というわけで、観音寺城は戦うことなく無血開城。六角さん、もう少し抵抗しても良かったんじゃないかと……。

戦後

近江国衆の降伏

六角親子が逃げた後、六角方として戦っていた近江国衆たちの多くは、次々と信長に降伏します。永原・後藤・永田・蒲生(※2)・青地といった、南近江に大きな勢力を持っていた国人領主たちが、信長に与することになったのです。ちなみにこのとき降伏した六角氏の家臣・蒲生賢秀の息子が、蒲生氏郷です。信長の人質となり、のちに豊臣秀吉に仕えたことでも知られる武将ですね。

上洛成功、義昭将軍となる

邪魔な六角氏がいなくなった今、信長と義昭の上洛はほぼ確実なものとなりました。9月14日、信長は義昭に迎えの使者を派遣。22日には桑実寺(くわのみでら/現在の滋賀県近江八幡市安土町)で、信長と義昭は合流しています。そして26日には京都に入り、同年10月18日、義昭は悲願であった将軍宣下を受けたのでした。「義昭、感激!」と言ったとか、言わなかったとか。

おわりに

兄・義輝の亡き後、義昭は今回の「観音寺城の戦い」で六角氏の妨害はあったものの、無事に上洛して将軍就任となりました。幕府再興の一歩となったわけですが、まもなく信長と義昭との仲は悪化していくことになります。いっぽう、敗走していった六角氏は観音寺城の南部の甲賀郡に本拠を移しました。彼らは体制を立て直した後、再び信長に嚙みついてくるのです。

【主な参考文献】

- 谷口克広『織田信長合戦全録 -桶狭間から本能寺まで』(中公新書、2002年)

- 谷口克広『信長の天下布武への道』(吉川弘文館、2006年)

- 太田牛一『現代語訳 信長公記』(新人物文庫、2013年)

- 『超ビジュアル! 人物歴史伝織田信長』(西東社、2016年)

- コトバンク(観音寺城、足利義輝、足利義昭、蒲生賢秀など…)

この記事を書いた人

日本文化・日本史を得意とする鎌倉在住のWebライター。

都内の大学を卒業後、上場企業の経理部門・税理士法人に勤務するも、体調を崩して離職。 療養中にWebライティングと出会う。

趣味はお笑いを見ることと、チワワを愛(め)でること。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄