【解説:信長の戦い】桶狭間の戦い(1560、愛知県名古屋市) "織田信長" の名が全国に轟いた大番狂わせの一戦!

- 2020/06/09

桶狭間の戦いといえば、兵力差で圧倒的に不利だった織田信長が、奇襲攻撃によって今川義元を討ち取ったことで広く知られています。信長はこの大勝利で天下統一への足掛かりとなりました。

本記事では各史料からその全貌を探ろうと思います。

本記事では各史料からその全貌を探ろうと思います。

桶狭間の背景

桶狭間の戦いが起きた当時、織田信長はすでに27歳だったとはいえ、ようやく尾張一国を統一するかしないかの小大名。それとは対照的に今川義元はすでに駿河・遠江・三河の三国を有する大大名でした。今川家はかつて信長の父・織田信秀と三河国の支配権を巡って抗争を繰り広げ、最終的に掌握しています。その後、武田や北条との三国同盟を成立させていたため、次の侵略先はおのずと西、すなわち尾張国に絞られていました。

一方、信長のほうは、織田家の家督を継いで家中をまとめるのに手を焼いたものの、やがて才覚を発揮。桶狭間の戦いの前年にあたる永禄2(1559)年には岩倉城を攻略、さらにこれと前後して上洛も果たしています。

このとき13代将軍足利義輝にも謁見して尾張守護職を拝任しようとしていることから、尾張国をほぼ掌握したと考えられていますが、実際には愛知郡から知多郡にかけての鳴海・大高・沓掛城などは、まだ今川方の所領だったようです。

そして永禄3年(1560年)。信長はひとまず鳴海・大高城を取り戻そうと考え、付城として鳴海に丹下・善照寺・中島の三砦、大高に鷲津・丸根の二砦を築いて攻城戦に取りかかろうとします。

三国を有してからは毎年のように検地を行ない、財政基盤を整えて軍事力を強化していた今川義元。そんな義元が信長の動きを知るとついに尾張国への侵攻を計画、桶狭間に向けて動き出すのです。

今川軍の大行軍

同年5月10日、今川義元は松平元康(のちの徳川家康)をはじめとする先発隊を、11日には遠州井伊谷城主・井伊信濃守直盛を駿府(現静岡市)から出発させました。元康は三河の将で松平氏の拠点・岡崎城も尾張に近いため、先鋒を命じられたのは仕方なかったかもしれません。このとき元康は千余の軍勢を率いたといいます。

義元自らは12日に大軍勢で駿府(現静岡市)を出発しています。先発隊とは時間差での出発であり、まさに大行軍でした。ちなみに今川の兵力は『信長公記』には4万5千、他の史料だと2万~6万、と記録がバラバラです。

参考までに以下に今川の行軍の過程を地図と一覧でまとめておきます。

- 5月10日、元康ら先発隊が駿府今川館から出発。

- 12日、先発隊の先頭が掛川に着陣、一方で義元本隊が2万余の軍勢で駿府今川館を出発して藤枝に着陣。

- 13日、先発隊の先頭は引馬手前の池田に、義元本隊は掛川に着陣。

- 14日、一旦池田で勢揃いして先陣・本隊を決める。その後、義元本隊は引馬に着陣。先陣は二手に分かれて進軍。

- 15日、先陣は吉田の先の赤坂・御油・国府・小坂井・下地の五井に、義元本隊は吉田に着陣。

- 16日、先陣は岡崎の先の知立(碧海郡知立町)・牛田(知立町)・今村(安城市)・宇頭(岡崎市)・矢作に、義元本隊は岡崎に着陣。

- 17日、元康ら先陣は尾張国へ入り、義元本隊は知立に着陣。

- 18日、義元本隊が沓掛城(同豊明市)に入り、夜には軍議を開いて攻撃部署を定める。

今川軍の布陣

18日の夜に義元が沓掛城(現愛知県豊明市)に到着すると、従軍する諸将をここに集めて軍議を開き、以下のように各部署を定めたといいます。- 松平元康(家康):丸根砦の攻撃。大高城への兵糧入れ。

- 朝比奈泰能 :鷲津砦の攻撃。

- 阿部元信 :鳴海城の守備。

- 鵜殿長助長照 :大高城の守備。

- 義元本隊 :清須方面への進撃を計画。

- 葛山播磨守信貞 :義元前衛隊を務める

- 三浦備後守 :義元援隊を務める

- 浅井政敏 :沓掛城の守備

今川軍の進軍を知った信長は・・・

一方で清洲城の信長のもとに今川軍侵攻の知らせが入ります。このときの信長の様子は史料によって異なっています。『桶峡合戦記』によれば、重臣の林通勝が決戦を避けるように諌めたが、信長は真っ向から反対したといいます。

『信長公記』だと、この日の夜は駆けつけた家老衆を前にしても作戦の話を一切せず、世間話の雑談だけして深夜には家臣たちを帰宅させたといいます。このとき家老たちは「運の尽きる時には知恵の鏡も曇るというが、今がまさにその時なのだ」と信長を酷評して嘲笑しながら帰ったと伝わっています。

ちなみにルイス・フロイスは信長のことを「決断を秘し、戦術に巧みにしてほとんど規律に服せず、部下の進言に従うこと稀なり」と記しています。

もし信長がこの通りの人物であれば、軍議を行なうこと自体必要なかったかもしれませんね。

桶狭間の戦い!

戦闘開始!まもなく織田方の砦が陥落

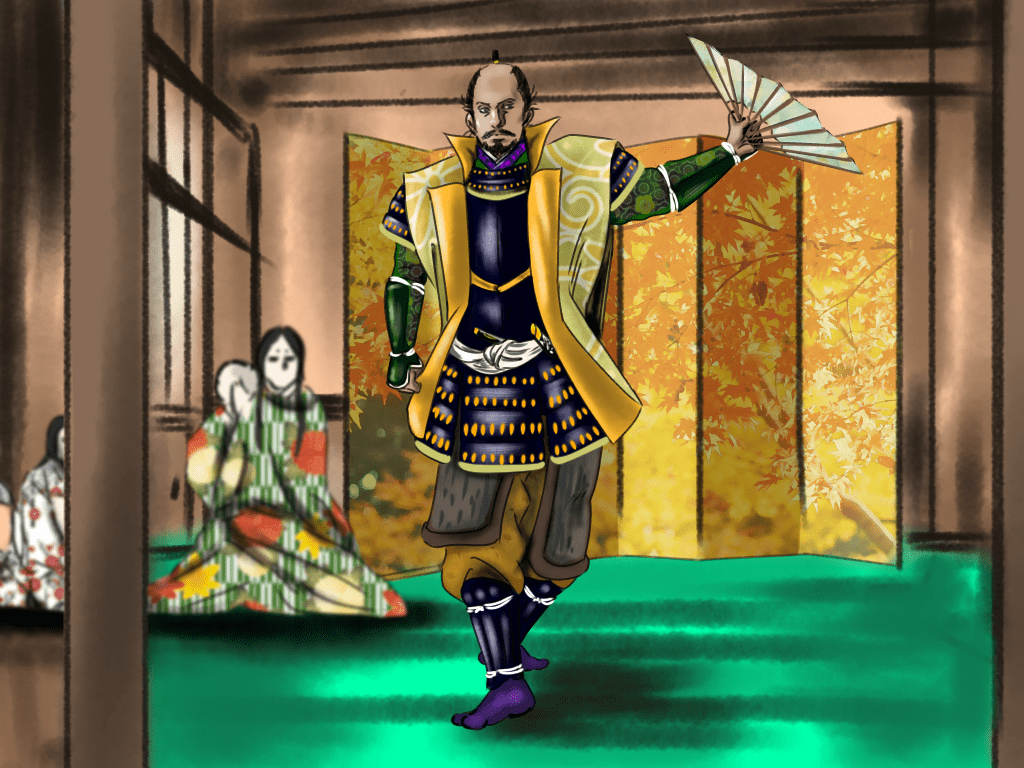

19日、早朝に義元本隊が西に向かって出発し、今川軍の一斉攻撃が開始されます。この報を聞いた信長は突然立ち上がって、

「人間五十年、下天のうちをくらぶれば夢まぼろしのごとくなり。ひとたび生をえて、減せぬもののあるべきか。」

日ごろから愛好している幸若の『敦盛』を舞い、全軍に出陣命令を出して立ったまま食事をとり、兜をかぶって出陣したといいます。

信長が熱田に到着する前の辰の刻(午前八時)、鷲津・丸根の両砦は陥落し、守将の織田玄蕃允も佐久間盛重も討死しました。これを知った義元は戦勝気分に酔いしれ、謡を3番うたったといいます。

また、苦戦の末の勝利であった松平元康隊は休息のため、鵜殿長助長照と交替となって大高城を守備することになっています。

こうした中、信長は丹下砦を経て善照寺砦に入り、兵士たちが到着するのを待ち、ようやく臨戦体制が整うのです。その人数は八千・五千・三千・千・八百と諸説あって定かではありませんが…。

圧倒的劣勢の中で奮戦する信長軍

正午頃、義元は桶狭間の南方「桶狭間山」と呼ばれる小高い丘陵に陣を敷き、前衛部隊はそのまま進軍して中島砦のほうへ向かいます。信長が善照寺砦に入ったのを確認すると、佐々隼人正政次(佐々成政の兄)と千秋季忠の率いる300程の織田方の先鋒が鳴海方面の今川勢に攻撃をしかけました。

これは単に信長本隊の後続を期待した攻撃、もしくは敵の目を向けさせた陽動作戦という見方がありますが、ハッキリわかってはいません。

いずれにしても信長は動かずに、政次・季忠ともに討死となってしまいます。これを見ていた義元は喜んで悠々と謡をうたい、陣を据えていました。

信長は戦況をみながら善照寺砦から中島砦に移動しようとしますが今川方から動きが見える状況のため、林通勝や柴田勝家ら老臣に止められますが、これを振り切って結局中島砦に移ります。このときの信長軍はわずか2千足らずといいます。

信長は中島砦ですぐに家臣に出撃させ、自身も出陣しようとしたが、ここでまた家臣らに止められています。そこで信長は味方を鼓舞し、今川の前衛部隊を一気に追い返して桶狭間山の山際まで後退させました。

天が信長に味方!?

そのとき、突然天候が急変し、石か氷をなげうつような激しい雨が降りだします。強風で斜めに降りかかる雨は、味方には後方から降りかかり、敵には顔に降りかかる様であり、さらに沓掛の峠の巨大な楠の木が東に倒されたといいます。

このあまりの幸運に「この合戦は熱田大明神の神慮による戦いか」と皆が言うと、これを機に信長軍はそのまま突進し、信長も槍を持って大声で「それ、掛かれ、掛かれ」と叫ぶ・・・。そして今川の前衛部隊が後ろへ崩れると、なんと義元本隊も逃げ崩れはじめたのです。

義元を討つ!

信長は「義元の旗本はこれなり。あれに掛かれ!」と叫び、信長隊は義元の首を狙って突撃、崩れる義元の旗本衆は徐々に減っていき、ついには50騎ほどになったといいます。血気盛んな信長の旗本勢の若武者たちは、我先にと競って乱入、義元の馬廻衆や小姓衆の死傷者は数知れませんでした。

この乱戦の中でついに服部忠次が義元に一番鎗をつけますが、反撃を受けて倒れ伏したところ、横合いから毛利良勝が義元を切り伏せて首級を挙げるのです。

時に未の刻(午後2時頃)、主将を討たれた今川軍はちりじりになって敗走。軍勢の数でみれば圧倒的劣勢であった信長に天が味方し、まさに大勝利を収めたのでした。

戦後

翌5月20日には居城・清洲城で義元以下の首実検が行なわれ、その数は三千余であったといいます。なお、信長は義元を討ち取った際、戦利品として義元の刀を奪い取り、のちに戦勝記念として中子の表に「永禄三年五月十九日義元討捕刻彼所持刀」、差し裏に「織田尾張守信長」と刻字しています(『建勲神社所蔵』)。

この刀は現在も京都の建勲神社に所蔵されている重要文化財 ”義元左文字”の名で残っています。

桶狭間の大勝利で信長の知名度は全国区となりました。これをきっかけに今川に従属していた家康は翌年に独立を果たし、信長と軍事同盟を締結したのはよく知られていますね。一方の今川家は没落の一途をたどっていくことになるのです。

【参考文献】

- 太田牛一・中川太古『現代語訳 信長公記』(中経出版、2013年)

- 有光 友學『今川義元(人物叢書)』(吉川弘文館、2008年)

- 谷口克広『信長の天下布武への道』(吉川弘文館、2006年)

- 谷口克広『織田信長合戦全録 -桶狭間から本能寺まで』(中公新書、2002年)

- 小和田 哲男『今川義元のすべて』(新人物往来社、1994年)

- 小島 広次『日本の武将31 今川義元』(人物往来社、1966年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

戦国ヒストリーの編集部アカウントです。編集部でも記事の企画・執筆を行なっています。

コメント欄