【家紋】今川家が「足利の紋」を使えたワケ…今川が誇る二つの家紋と、その恐るべき家格

- 2026/01/22

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

日本史の中でも、戦国時代は「下剋上」という言葉に象徴されるように、弱者が強者を打ち倒すドラマチックな時代として多くの人を魅了しています。その激動の時代において、天下統一への道筋を付けた「三英傑」の一人、織田信長が歴史の表舞台に躍り出るきっかけとなったのが、世に名高い「桶狭間の戦い」です。

この戦いで信長に敗れた武将こそ、当時「もっとも天下に近い」と称された今川義元でした。信長の引き立て役として「敗者」のイメージが強い義元ですが、近年その能力や血筋は公平な視点で再評価されつつあります。

今回は、そんな義元を輩出した名門・今川氏の家格と、その権威を象徴する「家紋」について詳しく紐解いていきましょう。

この戦いで信長に敗れた武将こそ、当時「もっとも天下に近い」と称された今川義元でした。信長の引き立て役として「敗者」のイメージが強い義元ですが、近年その能力や血筋は公平な視点で再評価されつつあります。

今回は、そんな義元を輩出した名門・今川氏の家格と、その権威を象徴する「家紋」について詳しく紐解いていきましょう。

実は室町将軍の系譜。「今川氏」とは

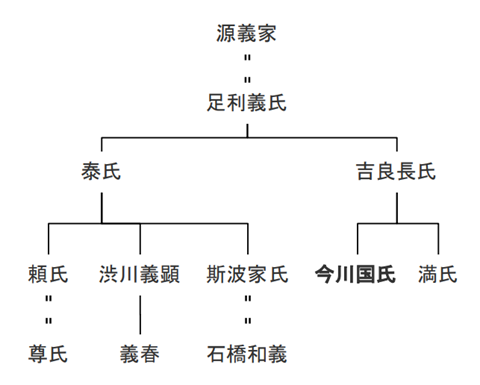

そもそも今川義元を生んだ「今川氏」とは、どのような氏族だったのでしょうか。戦国大名の多くが実力でのし上がった「国人領主」出身であるのに対し、今川氏は抜きん出た「血統」を誇っていました。今川氏は「吉良」という氏族の分家にあたりますが、この吉良家は足利将軍家の同族で「渋川氏」「石橋氏」と並んで「御一家」と呼ばれる高い家格を有していました。この御一家は足利宗家と同じく「征夷大将軍」の継承権を有しており、今川氏もまた、その正統な血脈に連なっていたのです。

室町時代から江戸時代にかけて語り継がれた格言に、「御所(足利家)が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」という言葉があります。これは、今川氏が単なる一地方の守護大名ではなく、名実ともに将軍の地位に最も近い「足利のスペア」としての別格な位置づけにあったことを示しています。

今川氏の家紋は?

そんな超名門の今川氏ですが、家紋もその家格に恥じない相応のものを用いていました。ひとつは「丸に二つ引両」、そしてもうひとつは「五七花桐」です。丸に二つ引両の紋は、足利宗家の定紋としてよく知られています。丸の内に二本の太い線を引いたシンプルなデザインですが、足利家の陣幕の横線がモデルになったとも、上下の線が2匹の龍を表しているともいわれる伝統的な紋様です。

今川氏は御一家の分家という立場でありながら宗家と同じ家紋を用いたことから、その家格への自負や誇りを示した証でもあるのでしょう。

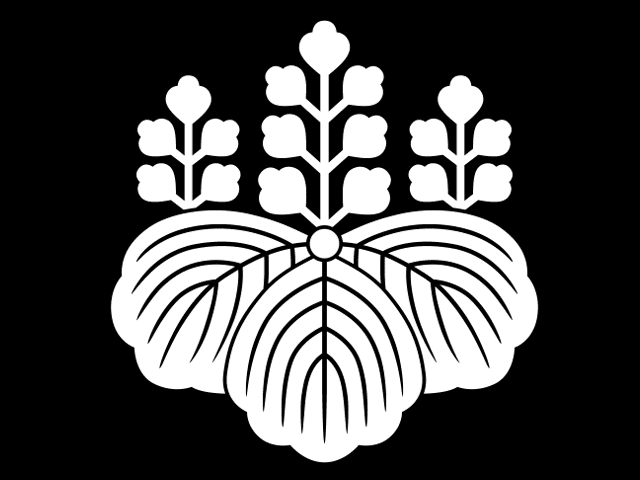

「五七花桐」に見られる「桐」の紋は、本来「菊花」と並んで皇室が用いる紋章でありました。歴史上初めて天皇より桐紋の許しを得たのは、足利将軍家初代の「足利尊氏」であるとされ、以後の武家のなかには、やはり時の天皇より桐紋を拝領する者が現れるようになります。

今川氏が足利宗家に許された桐紋を使用していることは、まさしく宗家に非常に近い格の証ともいえますが、紋のデザインは足利独自のアレンジを加えた「花桐」というタイプとなっています。

通常の桐紋に見られる葉の上の「五・七・五」の数で配置された蕾状の部分が、花のように開いた形となっているのが特徴です。桐の紋は現在でも皇室、ひいては日本国の紋として認知されており、官邸の備品や500円硬貨の図柄などにも用いられています。

このようなことから、今川氏が超名門の一族であったことがよくわかりますね。

桐の紋はやがて天下人・秀吉の手に

今川義元への評価

敗北者のイメージのみが一人歩きしてしまっている感のある今川義元ですが、「海道一の弓取り」という最大級の賛辞で語られる有能な武将であったことが知られています。「海道」とは東海道のことで、東海地方を指しています。「弓取り」とは戦士や武士の異称で、「東海地方一の武将」といった意味となります。同様の賛辞で語られるのはほかに「徳川家康」ただ一人であり、当時の義元がいかに有力な戦国大名であったかを推し量ることができます。

また、自身の家中による領国統治や周辺諸国との折衝等、内政や外交にも優れた手腕を発揮したことが記録からうかがえ、決して家格と武力だけに頼った人物ではなかったとして近年その評価が高まりつつあるようです。

おわりに

今川義元は足利将軍家と深いゆかりのある今川氏第11代の当主でしたが、まるで「下剋上」を象徴するかのような劇的な敗北を喫したことからこれまで過小評価されてきた武将といえるのではないでしょうか。歴史研究の進展とさまざまな視点の広がりから、その事績を公平かつ冷静に分析する風潮が高まっています。伝統的な足利将軍家の紋の使用も含め、今川氏の歴史的評価が一新される日も遠くないかもしれませんね。

コメント欄