「真田信之(信幸)」幸村の兄は松代藩10万石初代藩主となり、家名を明治期まで存続させていた!

- 2020/07/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

真田氏といえば、真田丸で有名な真田信繁(幸村)の名前が真っ先に挙がるでしょう。信繁が大坂夏の陣で徳川氏と戦い壮絶な最期を遂げたのは対照的に、兄の「真田信之」(信幸)は江戸幕府に仕える大名として真田氏を存続させました。

はたして信之とはどのような人物だったのでしょうか?今回は真田信之の生涯についてお伝えしていきます。

はたして信之とはどのような人物だったのでしょうか?今回は真田信之の生涯についてお伝えしていきます。

武田時代に元服、結婚、人質を経験

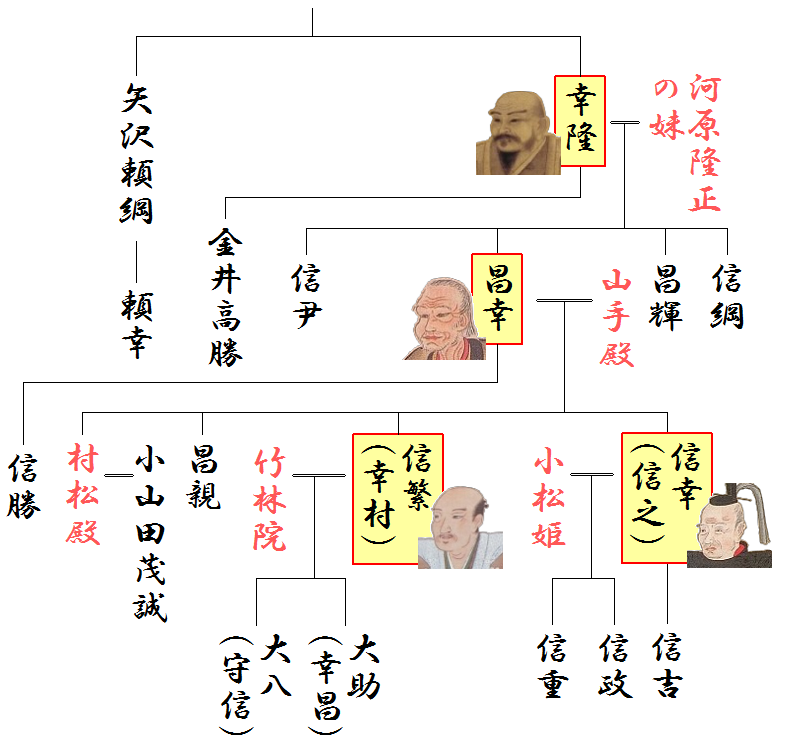

『加沢記』によると、信之は永禄9年(1566)、真田昌幸の嫡男として砥石城で生まれました。母親は山之手殿です。当時の真田家といえば、甲斐武田氏の家臣として祖父の幸綱(幸隆とも)が当主を務めており、上野国の攻略・防衛を任されていたころです。三男だった昌幸は武田氏の親類衆のひとつ、武藤氏を嗣いでいたことから、武藤昌幸と名乗っていたと考えられます。信之も将来、武藤氏の家督を継ぐ予定だったのではないでしょうか。

しかし、天正2年(1574)には祖父・幸綱が病没、続く翌天正3年(1575)の長篠の戦いでは、昌幸の二人の兄である信綱と昌輝が揃って討ち死してしまいます。当主の信綱が亡くなったことで、昌幸が真田氏の家督を継ぐことになり、さらに信之も叔父である真田信綱の娘・清音院殿と婚約しています。

これは主君の武田勝頼が指示したものだったようです。昌幸が三男だったことから、真田の家督を継いだ正統性をアピールする目的があった、と考えられています。

また、『大鋒院殿御事蹟稿』によると、天正7年(1579)には武田勝頼の嫡男である信勝とともに元服し、同時に「真田源三郎信幸」 を名乗ったといいます。「幸」の一字は昌幸からの真田氏の通字であり、信の一字は武田氏からの偏諱と考えられています。また、この頃には武田氏の人質として甲府・新府に出仕していたようです。

ここでお気づきだと思いますが、「信之」というのは後年に改名したときの名です。改名については後述しますが、混乱を避けるために本記事では「信之」で統一して記していきます。

あわせて読みたい

武田滅亡後、父に従い初陣を果たす

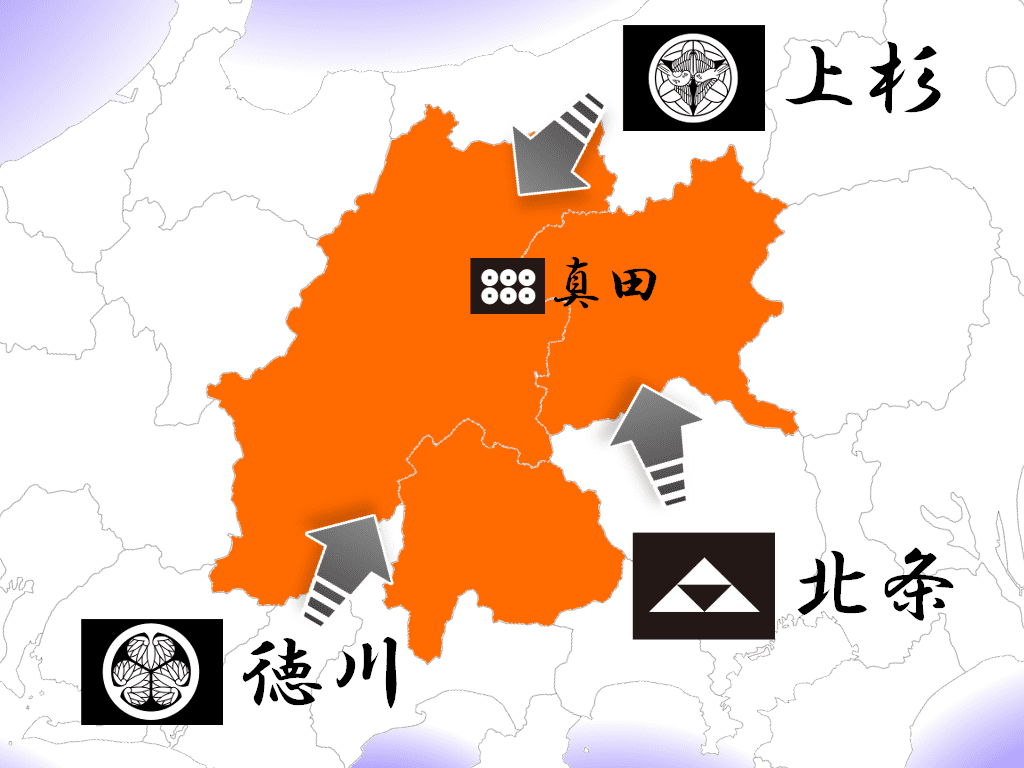

天正10年(1582)、武田滅亡に続いて織田信長も本能寺の変で亡くなると、まもなくして天正壬午の乱が勃発。真田一族は自分たちの所領を守るために北条・上杉・徳川と次々に主君を替えながら戦い抜きます。この乱において父昌幸は一族や家臣たちを派遣して防備を固めていましたが、信之もこのときが初陣と考えられています。

乱は最終的には、徳川が甲斐国と信濃国、北条が上野国を領有する、という話で決着がつきますが、これに納得しなかったのが徳川に属していた真田昌幸でした。

上野国の沼田領はもともと武田時代に真田の所領でした。それなのに家康が勝手に北条領として和睦してしまったからです。以後、沼田領では真田と北条による争いが長期にわたって繰り広げられていきます。

やがて沼田領の問題で家康と昌幸が不仲になると、天正13年(1585)にはついに両者が決裂して第一次上田合戦が勃発。この戦いで信之は砥石城から出撃し、徳川勢1300を討つという活躍をしました。信之の武名が徳川勢に広まったのもこのときです。

豊臣政権下での信之

そんな徳川と真田を臣従させたのが、天下を手中にしつつあった豊臣秀吉です。真田家は天正15年(1587)に秀吉に従属して豊臣大名となり、しかも敵対していた家康の与力とされて、指示を仰ぐ立場とされるのです。昌幸としてはかつて敵対した者の配下になるわけですから、屈辱だったに違いありません。「小松殿」を正室に迎える

そんな関係を知ってのことか、秀吉は真田と徳川との結びつきを強めるべく、本多忠勝の娘・小松殿(稲姫、子亥姫、大蓮院)を、信之の妻として迎えさせます。本多忠勝といえば、家康の家臣団の中でも最強を誇る猛将で、以前に敵対していた武田氏からも家康の「過ぎたるもの」のひとつに数えられるほど武名を轟かせています。

家康は信之の器量を買っており、この小松殿を養女として迎え、家康の娘として信之に嫁がせました。当然正室としての扱いです。そのため、これまで奥を取り仕切っていた清音院殿は側室の扱いに変わっています。

信之と小松殿が結婚した時期について、『甲陽軍艦』では天正11年(1583)としていますが、この時期はまだ昌幸も秀吉に従属する前のことになりますので、天正16年(1588)という説が有力です。この時期には信之は沼田城城主となっています。

ただしこの辺りの記録が曖昧になっており、信之の孫の真田幸道は、信之と小松殿の結婚について、秀吉の媒酌で徳川秀忠(家康の後継者)の養女を正室として迎えたと記憶していたようです。そのため小松殿は秀忠の養女の扱いだったという説もあります。

秀吉の天下統一後、与力大名から直属大名へ

前述した沼田領の問題は秀吉が介入して決着がつきますが、その結果を無視して真田方となった名胡桃城を北条の家臣が力で奪い取る事件が発生。これをきっかけに天正18年(1590)には豊臣政権による北条攻め(小田原征伐)が開始されます。信之ら真田一族もこれに参戦。上田城から出陣した信之は北条方の松井田城の偵察を行いますが、松井田城代の大道寺政繁が攻撃を仕掛けてきて、これに応戦したといいます。なお、このとき弟の信繁(幸村)も参加して初陣を果たしています。

松井田城の開城後には忍城攻めに参加した真田軍ですが、『大鋒院殿御事蹟稿』によれば、信之は父昌幸の制止を振り切って城兵の配備の薄かった出丸を攻撃して乗っ取ったといいます。意外にも血気盛んで武闘派だったことがうかがえますね。

同年7月の北条滅亡後、秀吉が関東と東北の仕置を行って天下統一を成し遂げると、沼田領の全域は真田に返還され、しかも沼田城が与えられたのは父昌幸ではなく、信之だったようです。

さらに、このタイミングで真田一族は徳川の与力大名という立場も解消され、秀吉直属の大名扱いになったことが近年の研究で明らかにされています。つまり、父昌幸は信濃国上田で3万8千石、嫡男の信之は上野国沼田で2万7千石の独立した大名に認定されたのです。

朝鮮出兵と真田

天下人になった秀吉は、朝鮮出兵のために全国の大名に動員をかけます。昌幸・信之父子も朝鮮渡海の前線基地である肥前名護屋城に参陣していますが、天正20年(1592)の文禄の役で渡海はせず、名護屋に在陣していたようです。文禄3年(1594)には従五位下伊豆守に任官されています。以降は「真田伊豆守信幸」と称しました。また、同年から伏見城の普請が本格的に開始され、昌幸・信之・信繁の真田父子もこれに従事したようです。

慶長2~3年(1597~98)の慶長の役にも参加せず、両年とも半年ほどは在京して伏見城の普請を行っていたと考えられています。

昌幸と訣別して徳川家康に味方する

犬伏の別れ

慶長5年(1600)7月、信之は大きな決断を迫られます。この年は天下を二分する「関ヶ原の戦い」が行われた年です。信之は徳川方に付くか、石田三成方に付くかを選択しなければならなくなります。おそらく信之は大いに迷ったことでしょう。まず信之は家康の養女を娶っているわけですから家康は義理の父親です。小松殿の実の父親である忠勝も当然家康の家臣ですから、通常であれば信之が家康に味方するのは自然な流れです。しかし、信之の父親である昌幸と弟の信繁は三成に味方すると言い出したのです。しかも信之は三成と親友同士の間柄でした。

三成は真田氏の取次を秀吉から任されていたので、両者が接する機会は多かったでしょうが、友情も芽生えていたようです。実際に信之と三成の交わした書状が14通も残されています。その中には三成の子どもが病になったことを案じるものや、どこぞの宿で語らおうというものもあります。

信之にとっては家康も三成も憎しみを抱くような対象ではなく、むしろどちらにも味方したかったに違いありません。

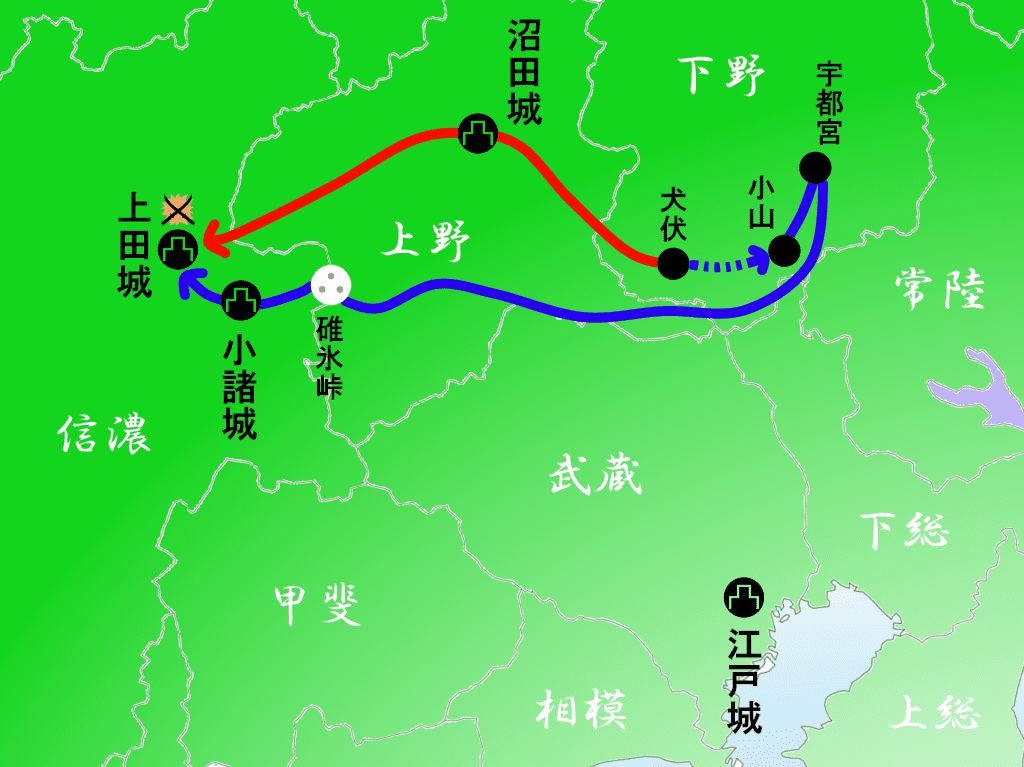

昌幸、信之、信繁は下野国犬伏の地でどうすべきかを話し合い、そして昌幸と信繁は三成に味方し、信之は家康に味方するということで袂を分かつことになりました。これが「犬伏の別れ」です。

親子、兄弟が敵味方に分かれて戦うことにはなりますが、どちらが勝っても真田氏は生き残ることができるのです。

この時点では豊臣秀頼を押さえているのは三成であり、毛利輝元も大坂城に入って、会津国の上杉氏と徳川勢を挟撃する構えでしたから、家康と三成どちらが勝ってもおかしくない状態でした。

徳川方として第二次上田城の戦いに出陣

犬伏の分かれの後、昌幸らは沼田城を訪れてから上田城に帰還したと考えられています。『真武内伝』や『滋野世紀』によると昌幸は信之がいない隙に沼田城を乗っ取ってしまおうと画策しますが、留守を守る小松殿が甲冑姿で薙刀を構え、夫のいない状況では城には一歩も入れないと入城を拒否したというエピソードがあります。

一方で信之は一旦宇都宮に向かって徳川秀忠軍と合流します。信之が味方することを知った家康は喜び、昌幸の上田領を信之に与えると約束しています。なお、家康への忠節の証として、当時4歳の信之次男・信政が人質として差し出されたといいます。

その後、上田城には秀忠軍が押し寄せて第二次上田城の戦いが勃発します。信之は沼田城に帰還していましたが、出陣命令を受けて秀忠軍に合流しています。

信之は秀忠に従って先鋒を務めましたが、まず砥石城を攻略することを命じられますが、信之が攻めてきたことを知った真田勢が戦うことなく城を捨てて上田城に移ったために、真田勢同士の流血戦は起こっていません。

その後、昌幸らは上田城に籠城して秀忠軍を翻弄しますが、関ヶ原の決戦で西軍の三成が敗れたため、結局は降伏を余儀なくされ、昌幸と信繁は高野山に追放となるのです。

関ヶ原の戦いを境に改名

一方、信之は関ヶ原の戦いの後、「信幸」から「信之」へと改名しています。「信幸」と「信之」では声に出すと同じなのでとても紛らわしいですが、なぜこのような紛らわしい改名をしたのでしょうか?ここには真田氏と徳川家康の間で揺れ動く信之の心を表しています。

信之は父親から受け継いだ真田氏の通字を捨て、その覚悟を家康に示したものの、「信幸」としての過去を大切に思っていたため「のぶゆき」という響きは変えなかったのではないでしょうか。逆に考えると、それだけ真田氏を取り巻く環境は、関ヶ原の戦いの前後で大きく異なるということです。

父の昌幸は家康にとって天敵であり、第一次・第二次上田合戦では寡兵ながら2度も徳川勢を退けています。戦上手を尊重するのが三河衆の文化でもありましたから、この活躍があってこそ信之は家康の家臣として受け入れられたのでしょう。

昌幸と信繁が追放されたとはいえ、信之や忠勝の助命嘆願が功を奏して命までは取られることがなく、さらに真田氏の領土はしっかりと守られていますので、信之の決断も正しかったといえるのではないでしょうか。

上田領と沼田領を統治

第二次上田合戦後の信之は沼田領と共に上田領も統治することになりますが、戦いの影響で上田領は荒廃し、農民の多くが逃散してしまう事態となっていました。信之がこの荒れ果てた上田領の復興に着手できたのは、慶長8年(1603)からのことです。ちなみに父親の昌幸は信之の必死の願いもむなしく、最期まで家康から赦されることはなく、慶長11年(1611)に亡くなっています。

長命だった信之

大坂の陣には参加せず

信之がまたもや親族と戦うことになったのが、慶長19年(1614)の大坂冬の陣です。敵方の大坂城には弟の信繁が九度山を脱出して入城していました。もともと中風を患っていた信之は江戸城に入ったものの、歩くことも厳しい状態だったため、嫡男の19歳になる信吉と次子の信政を自身の代理として出陣させています。弟と息子が戦う事態になったのです。このときの信之の心痛はどれほどのものだったのでしょうか。

慶長20年(1615)の大坂夏の陣では、信繁は本陣にいる家康を討ち取る寸前まで果敢に戦い、そして戦死しました。天下は家康によって統一されます。

沼田領を信吉に譲って上田領に移った信之は、元和8年(1622)に加増転封の命を受け、上田藩6万5千石の藩主から、松代藩10万石の藩主となりました(信吉の沼田藩も含めると13万石)。松代藩はその後も真田氏が受け継ぎ、10代目藩主となる真田幸民の代で廃藩置県が行われるまで真田氏の統治は続きます。その礎を築いたのが初代藩主である信之なのです。

四代目将軍徳川家綱にまで仕えた

信之はとても長命だったことで有名です。秀吉や家康といった英雄に仕えた後も、江戸幕府の将軍となる二代目徳川秀忠、三代目徳川家光に仕えました。通常であれば家督を譲り、隠居するのですが、幕府からその許可がなかなか下りなかったようです。特に四代目将軍である徳川家綱は幼く、幕府を支える柱としての信之の存在感は欠かせぬものでした。信之は「天下のカサリ(飾り)」と称されています。ようやく隠居を許されたのが明暦2年(1656)のことで、信之はもう91歳になっていました。万治元年(1658)には一当斎を号しています。

しかし信之の苦労は途切れることがありませんでした。真田氏の家督を継いだ信政がすぐに病没してしまい、その後継者の幸道がわずか2歳だったからです。しかも沼田藩を継いでいた信吉の次子の真田信直(信利は誤りとされています)が、自分こそが真田氏当主に相応しいと主張し始めたために家中が乱れました。

信之は自身が幸道の後見人として支えることを表明して、この乱れを正しています。93歳にしてなお真田氏を支え続けた信之は、その年の10月に病没しました。信之は真田氏の分裂を必至に食い止め続け、真田氏を存続させた最大の功労者といえるでしょう。

おわりに

戦場で果敢に戦い散っていった弟の信繁に人気が集まっていますが、93歳まで地道に真田氏のために尽くした信之もまた尊敬すべき人物です。そこには並々ならぬ辛抱強さと共に先を見通す先見の明があったのではないでしょうか。だからこそ家康の目にとまり、養女の婿に選んだに違いありません。そういった点において信之と家康は似たもの同士だったのかもしれません。

【参考文献】

- 平山優『真田信之 父の知略に勝った決断力』(PHP新書、2016年)

- 黒田基樹『豊臣大名 真田一族』(洋泉社、2016年)

- 丸島和洋『真田四代と信繁』(平凡社 、2015年)

- 平山優『大いなる謎 真田一族』(PHP新書、2015年)

コメント欄