武田家臣団で最高位というのは幻想か?「弓矢ばしら」甘利虎泰の実像

- 2025/10/17

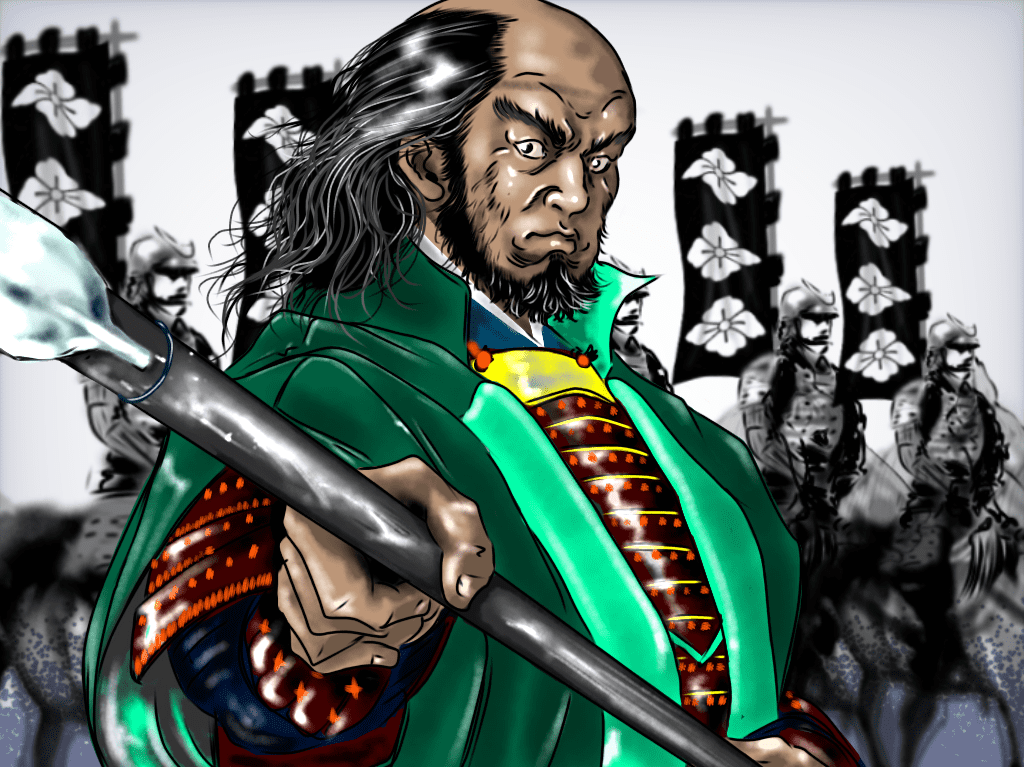

甲斐武田氏の重臣として名高い甘利虎泰(あまり とらやす)。しかし、彼に関する確かな史料は非常に少なく、その実像は長らく謎に包まれてきました。ここでは、伝統的な通説と近年の研究成果を比較しながら、その人物像を探ります。

謎につつまれた出自

甘利氏は、甲斐国巨摩郡の甘利荘を本拠とする武田氏の庶流で、武田氏の祖・武田信義の孫、甘利行忠が祖とされています。しかし、行忠は鎌倉時代に甲斐源氏を恐れた源頼朝に誅殺されて以降、虎泰へと連なる系譜は不明とされています。虎泰は生年すら定かではありませんが、江戸時代に入ってにわかに注目を集めます。伝えられたところでは、彼は板垣信方と並んで武田氏の筆頭家老である「両職」という最高位の職につき、武田家を支えたとされ、この事実は『甲斐国史』にも記されています。

信虎に仕え、四宿老の一人として政権に貢献

生年や幼少期は不明ながら、虎泰は武田信虎に仕え、やがて板垣信方、小山田古備中らとともに宿老の一人となります。合戦においては、損害を少なくするよう配慮した戦いぶりから、信虎から戦上手にみられていたようです。また、信虎に疎まれていた信玄について、家臣の多くが見下す傾向にあった中で、虎泰や信方ら一部の者は信玄の才能を見抜き、同調しなかったと伝えられています。

天文10年(1541)、主君・信虎が同盟相手の今川義元に会うため、駿府へ向かっている間に、武田家中において信玄と重臣によるクーデターが勃発し、信虎は追放されてしまいます。この計画に虎泰も深く関わっていたとされています。

信虎が駿府へ出発する前、虎泰と信方は、次郎(のちの武田信繁)を躑躅ヶ崎館の留守居役にすること、および嫡男信玄の監視を命じられていました。しかし、信虎出発後、虎泰は信玄や信方からクーデター計画への協力を要請されます。この時、虎泰は加担することが天道に背くのではないかと恐れ、武田家の守護神・八幡大菩薩の前でくじ引きを行い、クーデターが吉と出たため参加を決めたという逸話も残されています。

筆頭家老として信玄を補佐

信玄が当主となってからも、虎泰は信方、飯富虎昌らとともに引き続き宿老として補佐役を務めたとされます。『高白斎記』によれば、天文11年(1542)に甲府に虎泰の屋敷が新築されたとあり、同年には信玄の信濃諏訪郡への侵攻に従軍し、功を挙げました。諏訪氏を滅ぼした翌天文12年(1543)、信玄が信方に上原城代と諏訪郡代を命じた際には、虎泰がその上意を信方に伝えています。

こうして厚い信頼を寄せられた虎泰は、信玄から「弓矢ばしら」(武田家の柱石)と評されたともいわれています。また、『甲斐国志』には信方とともに武田家臣団で最高位の「両職」に就いていたといいます。つまり、宿老の中でも虎泰と信方の二人は別格と認識されていたのでしょう。

さらに、虎泰は信玄から「素破(すっぱ)」(スパイ・忍者)10人を預けられた、数少ない宿老の一人(虎泰・信方・飯富虎昌の3人)でした。彼らは配下の素破を用いて諜報活動を行い、戦略情報として信玄に報告する重要な役割を担っていたとされます。

「両職」は幻想? 近年の研究が示す実像

これまで通説として語られてきた虎泰ですが、近年の研究では、「両職」という立場については事実のねじ曲げがあった可能性が指摘されています。武田家における「職」とは、治安維持や裁判などの警察・司法権の一部を大名から委譲された重要な役職です。実際「両職」の一人とされてきた板垣信方は、信玄治世の初期に大きな発言力を持っていたのは事実です。しかし武田氏では、武将の名前二文字のうち、一字を大名より与えられるという偏諱(へんき)の風習があり、最も格式が高いのが「信」の一字だったようです。虎泰が与えられた字は「虎」で「信」より格が低いとされており、同じ最高位の役職にいたと考えるのは不自然です。

また、『甲斐国史』を除いて、虎泰だけでなく信方も「両職」であったという記述が他の史料に見られないことから、「職」という役職は存在したものの、それが最高役職であるという考えは「幻想」との見方があります。

では、なぜ「両職」と誤解されたのでしょうか。その理由は、彼らの後継者である板垣信憲と甘利昌忠が「両職」に近い地位として重用されたのは事実であり、これを遡って家として「両職」という地位を継いでいたものと誤解されたためとされています。

信玄が意図的に板垣氏と甘利氏を同職に近い地位につけた背景には、板垣氏を政権中枢から排除しようとする内政上の思惑があったとも指摘されており、信玄のきめ細やかな内政手腕が垣間見えます。

虎泰の最期と甘利氏の継承

虎泰の大きな功績として知られるのが、板垣信方とともに出陣した天文16年(1547)の佐久郡志賀城攻めです。武田軍が志賀城を包囲中、関東管領・上杉憲政が派遣した援軍が碓氷峠を越えて来襲。『勝山記』によれば、虎泰は信方らと別働隊を率いて小田井原でこれを迎え討ち、大勝を収めたといいます。

勢いに乗った信玄は翌天文17年(1548)に小県郡へ進出しますが、村上義清の軍勢との上田原の戦いでまさかの大敗を喫します。この激戦の最中、虎泰は惜しくも討死を遂げました。

虎泰の死を知った信玄は、『甲陽軍鑑』によると、表面は平静を装っていたものの、大きな衝撃で気落ちし、一時は他国で「存命不定の煩」(病気で生死不明)と噂されるほどだったといいます。この戦いでは、板垣信方も同様に討死しています。

虎泰は志半ばで倒れましたが、甘利氏はその後も発展を続けました。現代の政治家である甘利明氏も彼の一族の末裔とされており、その血脈は今もなお受け継がれているといえるでしょう。

【参考文献】

- 丸島和洋『戦国大名武田氏の家臣団―信玄・勝頼を支えた家臣たち』(教育評論社、2016年)

- 平山優『新編武田二十四将正伝』(武田神社、2009年)

- 柴辻俊六編『新編 武田信玄のすべて』(新人物往来社、2008年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

上智大学で歴史を学ぶ現役学生ライター。

ライティング活動の傍ら、歴史エンタメ系ブログ「とーじん日記」 および古典文学専門サイト「古典のいぶき」を運営している。 専門は日本近現代史だが、歴史学全般に幅広く関心をもつ。

卒業後は専業のフリーライターとして活動予定であり、 歴史以外にも映画やアニメなど ...

コメント欄