【福井県】金ヶ崎城の歴史 織田軍最大のピンチ、金ヶ崎の退き口の舞台!

- 2020/11/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

「常勝」というイメージの強い織田信長軍。強力な武将たちを配下に従え、天下覇道をまっすぐに実行したような印象があるのではないでしょうか。しかし、その覇業には綱渡りの軍事行動も多く、危険な撤退を強いられる局面もありました。

なかでも有名なのが、越前・朝倉氏との戦闘中に浅井氏の離反を察知して敦賀から退却した、「金ヶ崎の退き口」です。今回はそんな信長最大のピンチともいえる舞台となり、戦場としても古い歴史をもつ「金ヶ崎城」についてみてみることにしましょう。

なかでも有名なのが、越前・朝倉氏との戦闘中に浅井氏の離反を察知して敦賀から退却した、「金ヶ崎の退き口」です。今回はそんな信長最大のピンチともいえる舞台となり、戦場としても古い歴史をもつ「金ヶ崎城」についてみてみることにしましょう。

金ヶ崎城とは

金ヶ崎城は現在の福井県敦賀市金ヶ崎町に所在した山城で、金前や鐘ヶ崎とも表記され、敦賀城の別名ももっています。敦賀市の北東、敦賀湾にのぞむ標高約86メートルの金ヶ崎山に立地し、その尾根は支城・天筒山城がある天筒山(標高約171メートル)へとつながっています。

堀切と一~三の木戸跡が残り、敦賀湾を一望のもとに見渡せ、支城の天筒山城からは敦賀平野や木ノ芽峠等の要衝を監視することができました。

築城年代は定かではありませんがその歴史は古く、養和元年(1181)に木曽義仲征討のため越前へと下向した平通盛が籠もった都留賀城が、現・金ヶ崎城のことと考えられています。

その後の城歴は詳らかではありませんが、建武3年/延元元年(1336)10月、足利尊氏に追われて恒良親王・尊良親王とともに敦賀に来た新田義貞が、この城を拠点としたことが伝わっています。

足利尊氏は高師泰を総大将とする征討軍を派遣。尾張高経・仁木頼章・細川頼春・村上信貞らが金ヶ崎城を攻撃しますが、翌建武4年/延元2年(1337)3月の落城まで頑強に持ちこたえました。

この時、金ヶ崎城は焼き払われたとされていますが、興国4年/康永2年(1343)には南朝方が再び拠点とし、正平6年/観応2年(1351)に尊氏と対立した足利直義がこの城に拠ったことが記録されています。

応永(1394~1428)の末年ごろには越前国守護代・甲斐常治が居城したと考えられ、長禄3年(1459)の長禄合戦では越前守護・斯波義敏が金ヶ崎城を攻撃しましたが、常治軍に敗退しています。

文明3年(1471)には朝倉景冬が敦賀郡司に着任し、以降金ヶ崎城は代々郡司の居城となりました。元亀元年(1570)、織田信長が朝倉氏を攻めた際には金ヶ崎城・天筒山城とも朝倉氏の前線基地として機能していました。

この時の金ヶ崎城将は朝倉景恒でしたが、本隊からの援軍が遅れたため織田軍に抗しきれず、ほどなく開城しています。しかし織田氏から離反した浅井氏が朝倉勢とともに挟撃にかかる動きを察知し、織田の部隊は敦賀からの撤退を決定します。

いわゆる金ヶ崎の退き口のことであり、この危険な撤退戦以降に金ヶ崎城は廃城となったと考えられています。

信長最大の危機、金ヶ崎の退き口

金ヶ崎城の名をもっとも知らしめているのは、先述した織田尾信長軍の撤退戦によるところが大きいでしょう。発端は織田・徳川連合軍による越前朝倉氏攻めです。名分上は諸大名に上洛を促す幕命に背いたとして、若狭の武藤友益を征討するというものでしたが、その先の朝倉氏が標的であることは明白でした。

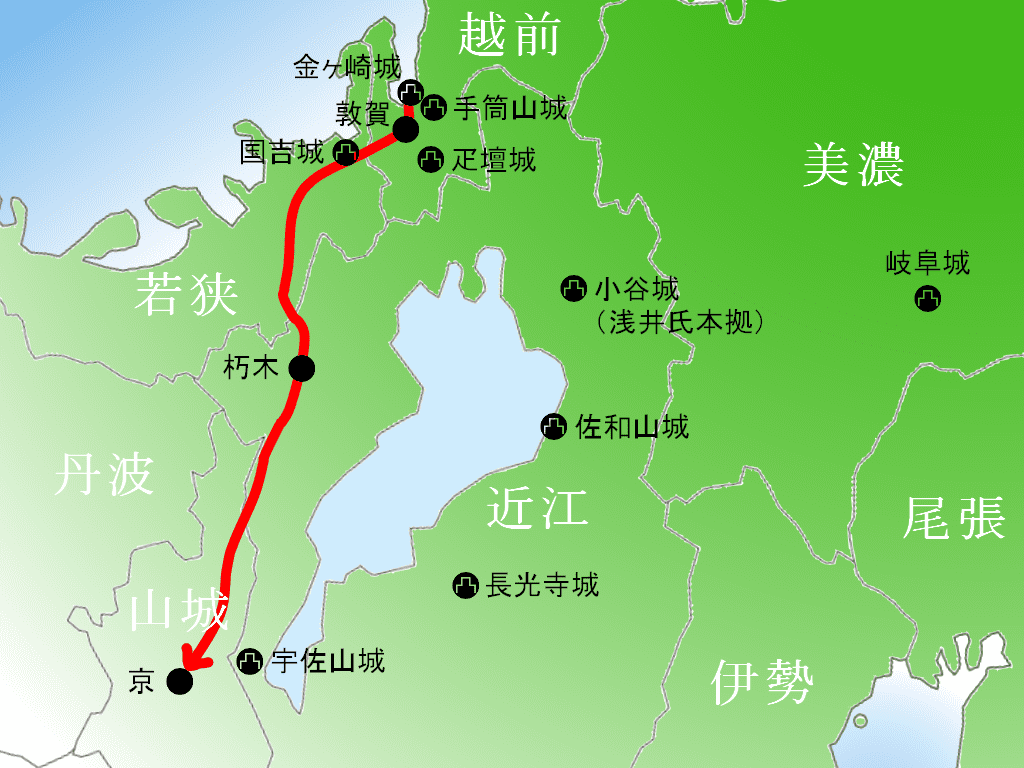

京を拠点としてそこから出陣した信長らは、現・福井市の朝倉本拠への途上で金ヶ崎一帯を攻撃し、天筒山城に続いて金ヶ崎城を攻略します。

順調な軍事行動が続きますが、そこへ突如として同盟関係であった北近江の信長義弟・浅井長政が離反したという情報がもたらされます。

北近江から攻め上られた場合、越前より朝倉本隊が到着すれば信長軍は挟み撃ちにあうこととなり、極めて危険な状態となっていました。それゆえ早急な撤退が必要とされ、金ヶ崎城などを攻略しつつも実質的な敗北として織田全軍が陣を引き払ったため、これを「金ヶ崎崩れ」とも呼んでいます。

この時、秀吉が殿(しんがり)を務めることを申し出たというのは後世の美談的創作と考えられており、家康がそこに加わったことも一次史料では確認できていないといいます。

しかし明智光秀や池田勝正らの名将も参陣していたため、これら歴戦の部隊が殿となって信長を逃がし、全軍の撤退を最小限の被害で成功に導いたとも想定されています。

おわりに

織田最大のピンチともいえる金ヶ崎撤退戦ですが、部隊編成をみてもわかるように信長・秀吉・家康の三英傑、そして明智光秀までが同じ戦場にいたという運命的な戦いでもありました。歴史にifは禁物といえども、もしその時その中の誰か一人にでも何かあったら……。間違いなく、戦国史は異なる様相を呈したことでしょう。金ヶ崎城を訪問する際はそんな緊張感をもちつつ、歴史に思いを馳せてみるのもよいのではないでしょうか。

補足:金ヶ崎城の略年表

※参考:略年表

| 養和元年 (1181年) | 津留賀城(推定・金ヶ崎城)に平通盛軍が籠もる |

| 建武3年/延元元年 (1336年) | 北陸逃亡の新田義貞が入城 |

| 建武4年/延元2年 (1337年) | 足利尊氏軍の攻撃で金ヶ崎城が落城 |

| 興国4年/康永2年 (1343年) | 南朝方が再び金ヶ崎城を拠点とする |

| 正平6年/観応2年 (1351年) | 足利直義が金ヶ崎城を拠点とする |

| 応永 (1394~1428年) 末年頃 | 越前守護代・甲斐常治が金ケ崎城に居城(推定) |

| 長禄3年 (1459年) | 長禄合戦で越前守護・斯波義敏が金ヶ崎城を攻撃、甲斐常治軍に敗退 |

| 文明3年 (1471年) | 敦賀郡司・朝倉景冬が金ヶ崎城を居城とする |

| 元亀元年 (1570年) | 織田信長軍の侵攻により金ヶ崎城が開城。織田軍の撤退以降は廃城に |

【主な参考文献】

コメント欄