【麒麟がくる】第43回「闇に光る樹」レビューと解説

- 2021/02/02

突然二条に移れと言われた誠仁親王が「何事もせわしない男子(おのこ)よのう」と言いましたが、あと数年で50になろうかという信長。しかし中身は親に愛されないコンプレックスを抱えた少年のままなのでしょうね。

丹波平定後の信長の行い

天正7(1579)年、光秀は丹波の八上城を落とし、続いて黒井城も落とし、ようやく丹波を平定しました。今回登場した波多野氏は、光秀の丹波攻めにおいて一時は光秀側についており、途中で裏切って黒井城攻めを長引かせた因縁の相手でした。しかし、光秀は軍記物の『総見記(そうけんき)』や逸話集の『常山紀談(じょうざんきだん)』によれば、命までは取らないから安心せよ、というようなことを約束したようです。これは作中の内容と同じですね。違うのは、光秀が母を人質に出したかどうかです。上記の書物によれば、約束を違えて波多野兄弟を処刑した信長のせいで、光秀の母・お牧の方は磔にされた、と。

しかしこれは創作と考えられているので、「麒麟がくる」では「信長に従えば地位は安堵する」と話した部分だけが採用されたようです。

これも実際光秀が約束したかどうかは不明ですが、作中では光秀が感じる「信長への違和感」の一材料につながりました。

あわせて読みたい

秀吉と藤孝

本能寺の変の後の行動を思い、同行が気になるのがこのふたりです。この秀吉は本心では何を考えているのかさっぱり読み取れない人なので困りますが、藤孝はこの間の突然鞆の浦へ行った件から「光秀どうなのよ」と懐疑心が芽生え始めた印象です。秀吉はおそらくその心の変化に気づいて、探りを入れに来たのでしょうね。秀吉自身が本当に帝を譲位させようとする信長のやり方がよくないと思っているとは限りません。

先日放送された「英雄たちの選択」の細川藤孝回でも触れられていましたが、光秀の友人かつ縁戚でもある藤孝は光秀に最も近い人物でありながら、一方で秀吉とも関係を深めていたのではないかという見方があります。

それを念頭に置いてみると、今回の描写、そして本能寺の変の後の行動も理解しやすいと思います。

道三ならば何と言うか

匙を投げて隠居したかに見えた帰蝶。でもやっぱり心の中では、自分が動かしてきた信長だから自分で始末をつけなければ、という思いがあったようですね。目を患って医者・曲直瀬道三(まさか東庵モデルっぽい人の名が登場するとは……)に診てもらいに京を訪れていた帰蝶。光秀は意見を聞こうと訪ねます。誰よりも亡き道三に似ているから、帰蝶を通して道三の意見が聞きたいのだと言います。

父に成り代わって答えた帰蝶の意見は、「信長に毒を盛る」ということ。

すべては、織田家に帰蝶が嫁いだことから始まった。信長に目を付け、信長をつくり上げてきたのは道三、帰蝶、そして光秀です。今一人歩きを始めてこんなことになった以上、「つくった者」が始末をなすほかない。

それが道三の考えです。「こう答える道三が大っ嫌いだ」「私も大嫌いでございました」。帰蝶と光秀はそう笑いますが、道三の精神はこのふたりにも通じているので、考えは同じでしょう。信長のいいところもたくさん知っているから、「この人となら麒麟を連れてこられる」と信じた気持ちがあったから、それを乗り越えるだけの材料がほしかった。それが道三の言葉だったのでしょうね。

あわせて読みたい

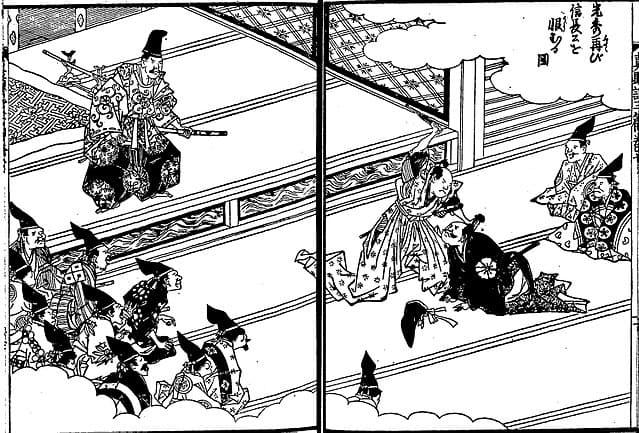

安土城での饗応

一気に時間が流れ、天正10(1582)年3月。甲斐の武田勝頼を討ち取り、東に当面の敵はいなくなりました。信長は手柄を立てた家康を安土城へ招き、もてなしをします。その饗応役を命じられたのが光秀でした。5月、光秀の饗応は15~17日まで3日にわたり続きました。しかし17日に饗応役を外された光秀は、四国攻めのための準備に入るのです。

『信長公記』には、この接待役交代までの間に光秀に何か問題があったというようなことは記されていません。家康接待中に信長が気分を害したのは、能を演じさせるために呼んだ梅若太夫の能が不出来だったので、立腹して叱責した、という程度。むしろ宴会の膳については「悉くも信長公御自身御膳を居ゑさせられ、御崇敬斜めならず」と、信長自身も御膳を並べ、家康の家老衆らとも一緒に食事をするほどの歓待ぶりだった、ということです。

腐った魚を出して云々はともかく、光秀が足蹴にされ面目をつぶしたという逸話は、怨恨説の動機のひとつとして語られますね。しかし今までの「麒麟がくる」の流れを見ると、怨恨ではないと思われます。

史実はともかく、光秀の饗応に何のミスもなかったことは明らかです。ではなぜ信長はキレてイチャモンをつけたのか。これまでの信長を見るに、家康と関係を深め仲良くする光秀を試しているのでしょうね。

この信長はとにかく、愛情に飢えていて、コンプレックスを抱えています。結局母の愛を得られないまま、褒めてくれる帰蝶にすがりました。この時、愛を得られないなら愛を向けてくれる代わりの人間を見つければいいのだと気づいたのでしょう。だから、今自分に見向きもしなくなった帝を捨てて、春宮を即位させようとしているのです。

それでもさすがに光秀のことは好きすぎるのか、すぐに切り捨てることはできずに、「ここまでしても見放さないでくれる?ねえ、ねえ」と試し、甘えているところもあるのでは。

帝の譲位問題の根本には、いまだ変わらない少年時代の信長がいるのだと思います。

あわせて読みたい

光秀のふところ、飽和状態

結局本能寺の変の動機は何だったのか。ここまでの内容を見ると、だんだんと信長に違和感を抱き始めた(視聴者は最初から気づいていた)光秀が、ひとつひとつの違和感を「何でだろう、何でだろう」と吟味しながら答えが出ずただたまっていき、周囲には信長を始末しろと焚きつけられ、今回の信長の嫉妬と甘えで今までたまりにたまったものが溢れ出しそうになった。とうとう許容量を超えたという感じでしょうか。

今、間違った道を行く桂男を止めなければならない。

怨恨でもなく、野望でもなく、黒幕説でもなく、四国説でもない。四国説につながる何かにほぼ触れられもしなかったのが本当に残念ですが、「さまざまな要因が重なって、信長を止めようとした」という見方は、監修の小和田先生らしい描かれ方のように思います。

「新しさ」をアピールしていたのにこういう結末になりそうなのは残念ですし、「信長の非道な行い」とされる帝の譲位問題の描き方には今有力とされる説と異なるところなどもあります。

が、信長の内面、光秀の正義、このふたりの描き方は本当に丁寧でまったくぶれることはなかったように思います。次回、どのような終わり方をするのでしょうか。

【主な参考文献】

- 奥野高広・岩沢愿彦・校注『信長公記』(角川書店、1969年)※本文中の引用はこれに拠る。

この記事を書いた人

大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。

卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。

当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄