帝をお迎えする東京 日本国の帝都にふさわしい装いに都市改造

- 2025/04/10

帝都改造

明治維新において、天皇が名実ともに日本の君主となられ、元号は「明治」に代わり、新政府も発足して東京奠都(とうきょうてんと。江戸を改め、東京として日本の都に定めたこと。)の詔も発せられと、世の中は目まぐるしく変わって行きます。新生日本の首都として東京の街も変わらねばなりません。

幕末の江戸は面積の60%が武家屋敷で占められていました。旗本・御家人の屋敷もありましたが、何と言っても260家ある大名の上屋敷・中屋敷・下屋敷が大きな面積を占めています。幕末は一時的に京都が事実上の首都になっていたので、有力大名は京都の藩邸に家臣を連れて引き上げ、大名屋敷は空き家のようになっていました。

政府はとりあえず、これらを借り上げて官庁舎として使っていましたが、こちらもそのままとは行きません。明治3年(1870)には、金沢知事・前田慶寧(よしやす)が東京城(江戸城)本丸に諸官庁を集中させた大政庁街建設を上申し、費用として米2万石の寄付を申し出ています。政府も乗り気で大蔵省に計画立案を命じましたが、結局これは実現しませんでした。この後も何度か計画が持ち上がっては頓挫を繰り返します。

そうこうするうちに明治6年5月、皇城(天皇の住む御所)で火事が発生。建物が焼け落ちてしまい、天皇は赤坂にあった紀州徳川家の私邸を仮の住まいとされます。

宮城の建設

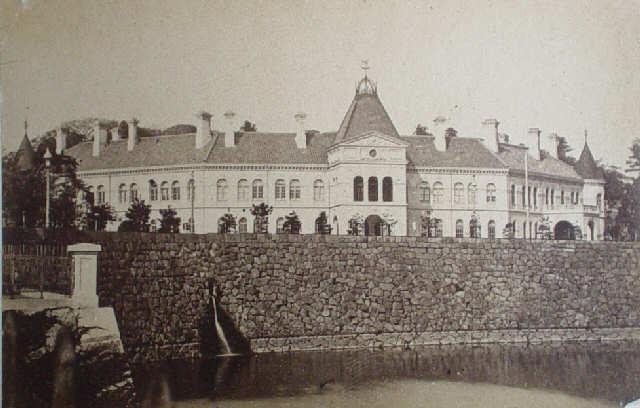

上記の旨、天皇は勅語を発せられますが、いつまでも仮住まいとは行かず、明治9年(1876)5月に焼け落ちた皇城の跡地に西洋式宮殿の建設が決まります。ロシア皇帝からペテルブルグ冬宮の写真と設計図を送ってもらったりして、洋式石造正殿を西の丸山里に、常の宮殿と宮内省庁舎を吹上に、洋館の謁見所と内廷殿舎を山里に建設すること等が決まりました。

概算で800万円から1000万円と試算しますが、天皇は、建築費の減額と工期もなるべく短く、とのお言葉です。そこで竣工期5年費用250万円を目途としますが、随分減額したものです。明治21年(1888)5月、表宮殿の中心である謁見所と宮内省庁舎が木造のシンプルな建物として完成しました。

新宮殿は宮城(きゅうじょう。現在の皇居の旧称)と呼ばれ、宮内省庁舎には総理大臣官房・大臣詰め所などの内閣諸機関室と枢密院が置かれました。その他の政府機関は宮城の外に置かれることになり、旧大名屋敷に仮住まいしていた諸官庁も引っ越し準備に入ります。

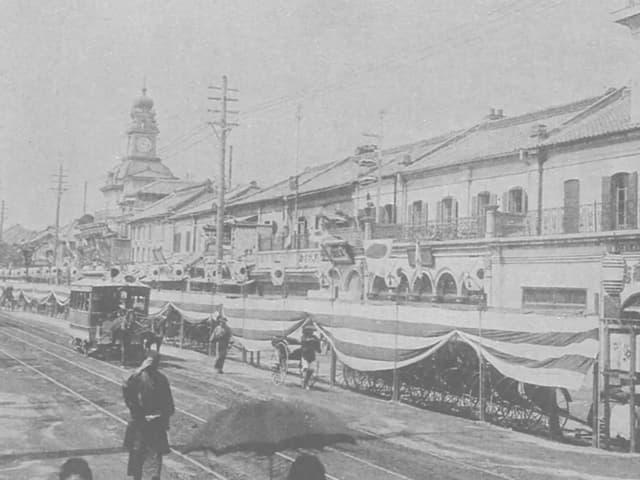

官庁街も整備

明治19年(1886)2月、霞ヶ関と日比谷に官庁街を建設しようと、内閣直属部局として臨時建設局が設けられます。総裁は外務大臣・井上馨(いのうえ かおる)、副総裁には警視総監の三島通庸(みちつね)が就任しますが、ヨーロッパかぶれと言われる井上と土木県令と綽名される三島のコンビです。彼らは造形デザインをドイツに依頼し、官庁街だけではなく、帝都中心部の大改造を目指しました。

しかし翌明治20年(1887)9月、井上が江戸末期に幕府が欧米諸国と締結した不平等条約の改正交渉失敗の責任を取って、外務大臣とせっかく就任した臨時建設局総裁の職を辞任してしまいます。また、鹿鳴館に象徴される行き過ぎた欧化主義に対する批判も高まりました。

このような世論の中で、ドイツのヴィルヘルム・ベックマンが描いた壮麗な帝都構想や、同じくドイツ人のヘルマン・エンデのネオバロック様式も検討されましたが、最終的にはもっと簡素なものをとの意見が通ります。それが現在も見られる外桜田門から霞ヶ関にかけての官庁街であり、隣接する日比谷公園です。

入れ替わる東京の住人

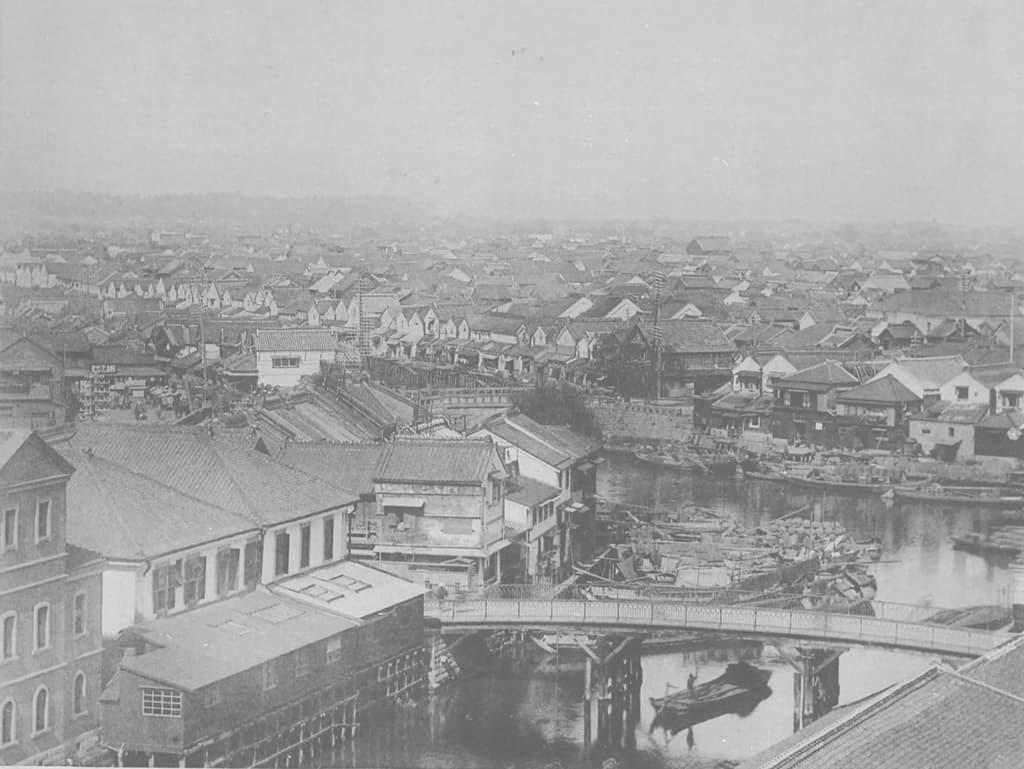

明治元年(1868)の東京は人の少ない街になっていました。徳川宗家を相続した家達に従って、旧幕臣の半分1万3700人余りが静岡藩に移住したからです。その他の幕臣も新政府に職を得た者はわずかで、各地に離散して行きました。彼らを得意先にしていた呉服店・花街・髪結い・武家出入り商人・武家日雇い口入屋なども衰えます。しかし、徐々にではありますがまた人は増えてゆきました。明治2年(1869)には町民人口50万余りだったのが、明治6年(1873)には58万余りになります。東京府は新しい住民たちを “入寄留(いりきりゅう)” と呼び、その中で目立つのが官員2760人と兵隊の2090人です。

彼らを迎えた東京在住の官員総数4460人、当時の日本の官員総数が1万8240人ですから、その4分の1ほどが東京に集まっていました。この官員とその家族は麻布・青山・市ヶ谷・本郷などに住む東京の新しい住人で、彼らが後の山の手住民になって行きます。東京の人口が江戸最盛期の130万近くに回復するのは明治20年(1887)ごろになってからで、東京の中心も日本橋から銀座に変わって行きました。

おわりに

賑わう東京に比べ、寂しくなっていく京都。朝廷に仕えていた公家たちも明治2年の版籍奉還の際に華族となり、政府の命令で原則東京に住むことが求められます。御所の周りを取り囲むようにあった公家屋敷は空き家となり、やがて取り壊されていきます。御所お出入りの商人たちも決断を迫られ、呉服・両替商の三井家は東京移住を決め、東京御幸の時に行列に加わっていた虎屋・黒川光保は東京にも店を開きます。しかし、一緒にお供をした禁裏御用餅屋の川端道喜や、呉服・両替商大丸は京都を離れませんでした。やがて彼らが中心となって京都の復興が図られます。合言葉は「第二の奈良となるな」でした。

【主な参考文献】

- 御厨 貴/監修『ビジュアル 明治クロニクル』(世界文化社、2012年)

- 佐々木克『江戸が東京になった日 明治二年の東京遷都』(講談社、2001年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄