蔦重が見出した異才たち「曲亭馬琴」…蔦重グループ唯一の真面目人間

- 2025/04/16

結構な苦労人

曲亭馬琴がよく「滝沢馬琴」と呼ばれるのは、本名の滝沢興邦(たきざわ おきくに)から来ています。馬琴は明和4年(1767)に江戸深川の旗本・松平信成の屋敷内で生まれました。もっとも旗本の息子などではなく、松平家用人・滝沢運兵衛の五男です。

幼いころから文芸好きで歌なども詠みましたが、馬琴が9歳のころに父が亡くなります。長兄が家督を継いだものの、俸禄は半分に減らされてしまいました。松平家を見限った兄は家督を10歳の馬琴に譲って他の旗本の家に仕えるようになり、母と妹も兄についていったため、滝沢家には馬琴1人だけが取り残されてしまいます。貧しい境遇に陥った馬琴は仕え先を転々と変えますが、性格に難があったのでどこも長続きせず、放浪生活を送るうちに母も兄も亡くしてしまうのです。

24歳になっていた馬琴は、すでに戯作者として名を成していた山東京伝を尋ね、「弟子になりたい」と頼み込みます。文芸好きだったので、戯作者になれば何とか身を立てられると思ったのでしょう。京伝は弟子入りは断りますが、本を書く手伝いをさせて小遣いを渡し、蔦屋重三郎に引き合わせてやります。

面倒を見てやる蔦重と京伝

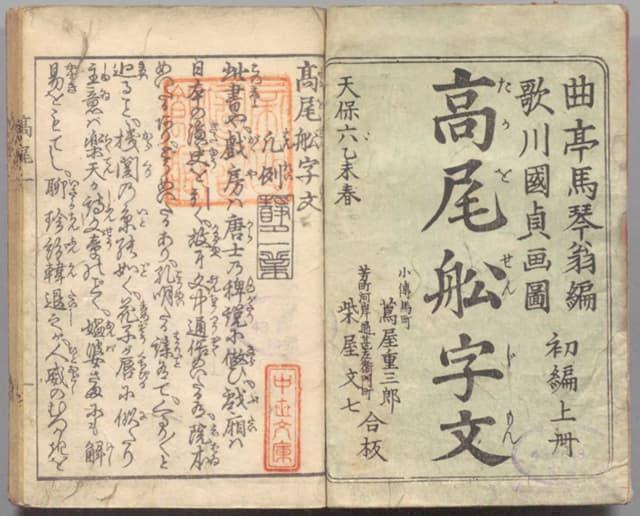

重三郎は癖が強そうなこの青年に光るものを見出したのでしょうか、番頭見習いとして店に置き、戯作を書く機会も与えます。寛政8年(1796)馬琴は読本『高尾船字文』を重三郎の店・耕書堂から出します。これは江戸初期に仙台藩伊達家に起こったお家騒動「伊達騒動」を下敷きに、奥州太守・足利頼兼による遊女殺害を扱った筋立てです。

真っ向から正義を説く内容の物語は重三郎の店では珍しい出版物です。馬琴の目指す長編伝奇小説への第一歩とも言うべき作品でしたが、その翌年に重三郎が世を去ってしまいました。

頼りの重三郎を失くした馬琴は、享和2年(1802)5月から8月にかけて、上方への旅に出てしまいます。重三郎が育てた作家や絵師は優れた才能を見せましたが、ほとんどの人間は吉原周辺の狭い世界で生きており、それ以外の世界や価値観にあまり関心を持たない面がありました。

それでは駄目だと考えた馬琴は、今後の執筆のためにも広い世界、違う文化を見たいと思いました。山東京伝は、馬琴の旅立ちに北尾政演(まさのぶ)の名前で描いた浮世絵を持たせてやります。

「これを売って旅費の足しにしなさい」ですね。

長編伝奇作家へ

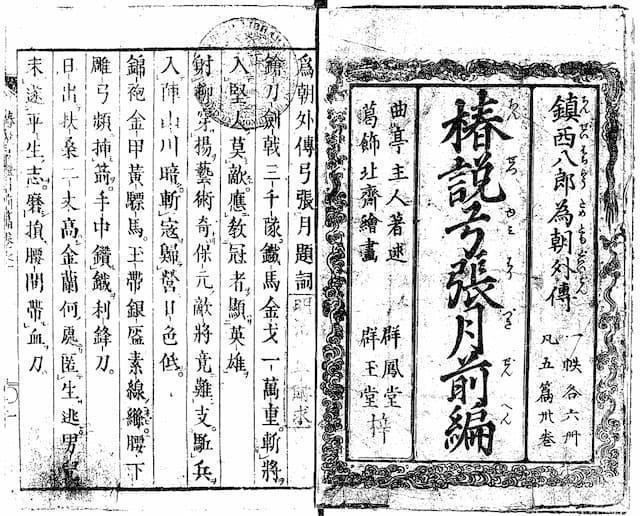

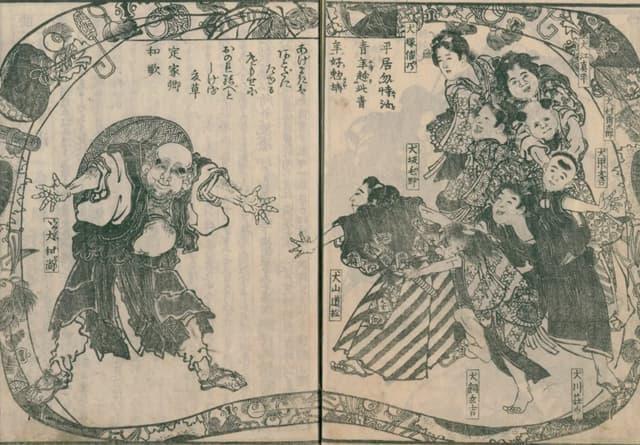

江戸へ戻った馬琴は、いよいよ本格的に長編伝奇作家への道を歩み出します。文化4年(1807)から文化8年(1811)にかけて発行された『椿説弓張月』は、保元の乱で敗れて伊豆大島に流された源為朝が琉球へ渡り、王女を助けて悪の一味と戦い、琉球王国を再建する物語です。

この作品の挿絵は葛飾北斎が描き、発売の前の年には馬琴宅に居候していたこともありました。出版されると大いに評判を取り、最初は12巻の予定だったものが、全5篇・29冊まで伸びました。それまでの風刺やくすぐり・お色気を売り物にしていた黄表紙本の読者に伝奇物語の魅力を伝え、新しい読者層も開拓します。

文化11年(1814)から、いよいよ馬琴の代表作『南総里見八犬伝』が刊行されます。馬琴が48歳から76歳までの28年間を費やして書き継いだこの物語は、全98巻計106冊の大長編となりました。

山青堂・涌泉堂・文渓堂と3度も版元を変更しながら、馬琴はこの大長編を最後まで書き上げます。

真面目人間・馬琴

ともすればぐうたら者が多い蔦重周辺の人間の中で、馬琴の真面目な生活スタイルは際立っています。毎日決まった時間に起き、決まった時間に決まった内容の食事をとり、決まった時間に床に就きます。82歳の長命を保っただけあって、徳川斉昭が考え出したという体操を縁側で行います。執筆作業もまず、前日の出来事を日記に記してから書き始めます。ただ「1字の間違いもあってはならない」との信条で執筆よりも校正に多くの時間をかけ、なかなか筆が進みません。

馬琴は八犬伝を書き始めてから数年後に神田明神石段下の家へ引っ越しています。このころには十返舎一九と共に筆一本で生活できる作家になっており、天保2年(1831)の年収は金百二両三分の高額であったそうです。

収入も良かったのですが、勉強熱心な馬琴は創作の資料にするために書物を買い集め、また七千から八千もの写本を作らせ家に保管しています。

天保4年(1833)にも七十冊ほどの写本を作らせ、金七両二分を払っており、出費も多いのでそれほどの蓄えはありませんでした。馬琴は一家の財布を握っており、出来るだけ支出を押さえて暮らしていましたが、八犬伝執筆の資料として和漢の書籍を買うのに原稿料では不足するといつも嘆いています。

馬琴の江戸暮らし、それなりの楽しみも

そんな始末屋の馬琴ですが、ペットのカナリアや十姉妹などを飼っており、せっせと世話もしていました。他にも松虫・鈴虫・キリギリスなど虫を飼って鳴き声を楽しんだり猫も可愛がります。他人に猫を与えるのに鰹節や魚の開きを手土産に添えたりの心遣いもします。家の庭には池を掘り、金魚や鯉を放し、庭には梅や百日紅・ねずみもち・金木犀など花木を植え、よく手入れもしました。食事もそれなりに楽しみ、元旦には雑煮を祝って屠蘇を飲み、膾・焼鮭・野菜の煮物・漬物のお節もいただきます。正月15日には小豆粥、鏡開きの餅を汁粉にして味わいます。5月の節句には孫の太郎のために鯉幟を揚げ、家族の女総出で200から300の柏餅を作り、方々へ配ります。

7月の七夕や9月の重陽の節句、神田明神の祭り、10月の炉開き、歳暮の塩引鮭の贈答、年越しの餅つきなど、1年中何やかやの行事を祝い、それに合わせた行事食を楽しみ、親戚・知人と贈り物をやりとりしています。

偏屈者と言われる馬琴ですが、一家の長としてそれなりの世間づきあいはこなし、江戸暮らしを満喫していました。

おわりに

自分を拾い、作家への道筋を作ってくれた蔦屋重三郎。しかし馬琴は狂歌師たちを紹介した自作の文の中で重三郎のことをやや下げ気味に書いています。と。

【主な参考文献】

- 菅野俊輔 監修『南総里見八犬伝と江戸の流行りもの』(宝島社、2024年)

- 板坂則子『曲亭馬琴の世界』(笠間書院、2010年)

- 鈴木俊幸『蔦屋重三郎』(平凡社ライブラリー、2012年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄